Le tympanum était le tambour le plus populaire de la musique grecque antique, qui produisait un grondement puissant pas très éloigné du son des timbales d'orchestre d'aujourd'hui. Cet instrument de percussion était principalement joué par les femmes lors de diverses occasions spirituelles et festives et accompagnait souvent les danses grecques dans les processions publiques. La comédie grecque d'Aristophane (vers 460 - vers 380 av. J.-C.) commence sa Lysistrata par un quolibet de l'héroïne sur l'enthousiasme manifeste des femmes pour les rassemblements festifs, alors que le torrent de leurs tympana bloque les routes. Dans tout le monde grec, les femmes jouaient du tympanum pour vénérer diverses divinités de la mythologie grecque, en particulier les grandes déesses comme Rhéa, Déméter, Artémis ou Cybèle, qui présidaient à la fécondité, au mariage et à la maternité. À partir du VIIe siècle avant notre ère, les rituels et les mystères de la Grande Mère se sont mêlés aux rites de Dionysos, le dieu du vin et la source de ses pouvoirs revivifiants, et le tympanum a commencé à représenter les deux divinités dans l'art et la culture grecs.

Le tympanum étant fait de matériaux périssables tels que le bois et la peau d'animal, il est peu probable que l'on trouve des vestiges archéologiques. Cela dit, l'importance et la popularité du tympanum et de ses variantes non grecques dans la célébration des événements terrestres, des fêtes religieuses, de la divination et des pratiques de guérison sont abondamment attestées par des preuves verbales et visuelles. Les tambours à main, le plus souvent de forme ronde, mais parfois aussi triangulaire ou rectangulaire, décorés ou non, avec ou sans petits anneaux ou cymbales, sont utilisés depuis des milliers d'années par les populations de nombreuses régions du monde, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Égypte à l'Europe méditerranéenne et à l'Asie, en passant par le Proche-Orient, la Mésopotamie et la vallée de l'Indus, et ce jusqu'à aujourd'hui.

Caractéristiques et technique

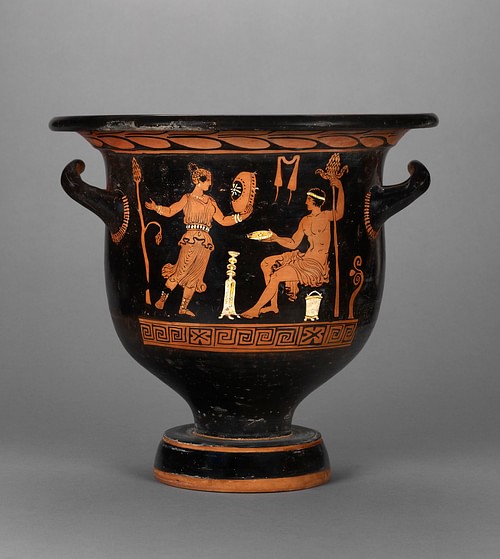

Le tympanum de la Grèce antique se composait d'un cadre rond en bois suffisamment large pour tenir confortablement dans la paume de la main du joueur. L'un des côtés de ce cadre était recouvert de peau de bœuf, et des motifs colorés étaient parfois peints sur sa surface. De nombreux tympana étaient dotés de plusieurs anneaux régulièrement espacés sur la face intérieure de leur cadre, afin de souligner leur grondement par des bruissements métalliques lorsqu'ils étaient secoués. Le nombre total d'anneaux pouvait varier entre 4 et 7, en fonction de la taille périphérique du cadre. Des poteries peintes et des gravures en haut et bas-relief sur des pierres, des gemmes et des objets métalliques montrent que le tympanum pouvait être fabriqué en différentes tailles, depuis les petits tambourins parfois confondus avec des miroirs à main ou des bols à libations jusqu'aux énormes disques en forme de bouclier tenus par Cybèle, Rhéa ou Déméter, associant ces déesses à des divinités lunaires telles qu'Artémis et Séléné.

La principale méthode pour jouer du tympanum, telle qu'elle ressort des sculptures et des peintures antiques, consistait à le tenir debout de la main gauche et à en caresser la surface avec la paume et les doigts de la main droite. Les battements et les motifs rythmiques ainsi produits pouvaient être ponctués par des secousses sonores données à l'instrument. Ces secousses étaient encore plus spectaculaires lorsque des rubans ondulaient le long du cadre, et certains tympana étaient également munis de poignées de transport faites de rubans ou de cordes fines.

Les auteurs anciens décrivent la danse avec le tympanum comme un tourbillon, et de nombreuses images montrent des danseuses en train de tourner sur elles-mêmes tout en tenant et/ou en secouant leur tympanum. D'autre part, une série de vases peints découverts en Italie montre le tympanum dans différentes positions et sous différents angles, ce qui implique l'inclusion de certaines techniques avancées dans l'art du tympanum, comme le fait de tourner l'instrument entièrement ou partiellement et/ou de le balancer de haut en bas pendant le spectacle.

Sources

Le dramaturge grec Euripide (vers 484-407 av. J.-C.) commence ses Bacchantes, l'ouvrage le plus souvent cité sur Dionysos et son culte, par une description détaillée du tympanum, de sa création et de son importance dans le culte répandu de ce dieu:

Dionysos

Me voici venu ici au pays des Thébains [...] J'ai quitté la Lydie, ses guérets si riches en or, et la Phrygie; j'ai parcouru les plaines de la Perse frappées par le soleil, les remparts de la Bactriane, la terre des Mèdes aux terribles frimas, l'Arabie heureuse, toute l'Asie, qui repose au bord de la mer salée; les Grecs s'y mêlent aux Barbares en des villes populeuses munies de belles tours. C'est ici la première des cités grecques où je sois venu. Là-bas j'ai déjà institué des choeurs, instauré mes rites, pour manifester ma divinité aux mortels.[...]

Ô femmes que j'ai amenées de chez les Barbares pour m'accompagner en cortège et faire route avec moi, prenez les tambours originaires de la cité des Phrygiens, invention de ma mère Rhéa et de moi-même; venez autour du palais royal de Penthée, ici, les faire retentir, pour que nous voie la cité de Cadmos. Moi, je vais rejoindre les Bacchantes dans les vallées du Cithéron, où elles sont, et prendre part à leurs choeurs. (lignes 1-64)

Les découvertes archéologiques confirment de manière convaincante la popularité des danses dionysiaques et des joueurs de tympanum, comme l'indique Euripide. L'accent qu'il met sur les femmes en tant que principales joueuses de tympanum reflète positivement les rituels dont il a pu être témoin au Ve siècle avant notre ère à Athènes et ailleurs, peut-être mêlés à sa propre expérience en tant que jeune danseur et porteur de torche dans les rites apollinaires.

Les premiers écrits connus sur des tambours à main identiques au tympanum remontent à environ 1700 avant notre ère, lorsque Miriam, la sœur de Moïse, prit son toph (le tambour à main hébreu) pour diriger les chants et les danses de remerciement des femmes israélites après leur passage de la mer Rouge (Exode 15: 20-21). De même, au IIe millénaire avant notre ère, nous avons le festival égyptien Tekh, où l'on s'amuse, danse, chante et joue du tambour pour célébrer la rédemption de Sekhmet, dont la mission fatale était de détruire la race humaine, et sa renaissance sous la forme de la bienveillante Hathor. Comme la plupart des déesses aimant le tambour, Hathor était la reine du ciel et la patronne de la féminité, de la fertilité et de l'amour. Elle était principalement liée au sistre, mais joue d'un tambour à main sur certains reliefs des murs de son temple à Dendérah et de celui de son mari, Horus, à Edfou.

L'image la plus ancienne d'un tympanum grec, datant du VIIIe siècle avant notre ère, apparaît sur un tympanum/bouclier trouvé dans une grotte située sur les hauteurs du mont Ida, en Crète. Les mythes grecs indiquent que cette grotte était la cachette du bébé Zeus, emporté par sa mère, Rhéa, loin de son père Kronos, dévoreur d'enfants. Ici, les gardiens de Zeus, les kourètes (ou Curètes), faisaient s'entrechoquer leurs boucliers avec leurs épées pour couvrir les pleurs du bébé, tout en dansant une danse guerrière sur le rythme ainsi créé.

Son et fonctions

Dans le court fragment des Édoniens d'Eschyle (vers 525 - vers 456 av. J.-C.), cet ancien peuple de Thrace utilise le son tonitruant du tympanum pour imiter le dieu taureau (Dionysos) dans les mystères nocturnes de la déesse de la lune Kotys. Cet usage cultuel du tympanum ressemblait, comme nous l'apprend l'historien grec Strabon (vers 64 av. J.-C.- vers 24 ap. J.-C.), aux rites sacrés de Rhéa et de Dionysos en Crète et en Grèce continentale. Pindare (vers 518 - vers 448/7 av. J.-C.) décrit comment le battement des tambours réjouit la Grande Mère (Déméter), affligée par l'enlèvement de sa fille par Hadès.

Dans l'Athènes classique, le tympanum accompagnait l'appel des femmes à Dionysos, dieu du renouveau et de la résurrection, dans les contextes matrimoniaux et funéraires. Sur sa pierre tombale en marbre datant du IVe siècle avant notre ère, Nikomache s'appuie sur son grand tambour et serre la main (deixiosis) de son mari pour lui dire adieu et/ou pour maintenir leur union dans l'au-delà. La pierre tombale de Chaerestrate, la "mère qui porte tout", la montre également avec son tympanum tenu par sa petite-fille. Les deux dalles se trouvent au Pirée, une ville portuaire proche d'Athènes dont le sanctuaire central était dédié à la déesse mère Cybèle, qui y était vénérée en même temps que Dionysos.

Le tympanum apparaît dans de nombreuses peintures de vases de la fête dionysiaque des Lénées et est joué par son cercle d'adeptes (thiasos) dans les scènes de réjouissance et d'extase rituelle. À la fin du Ve siècle avant notre ère, des satyres et d'autres personnages dionysiaques masculins se joignent aux joueurs de tympanum, mais les preuves visuelles de leur contribution croissante disparaissent avec le déclin de la poterie peinte une centaine d'années plus tard.

Transmissions ultérieures

Dans la culture romaine, le tympanum est souvent représenté sans ses anneaux. Le tympanum latin a néanmoins conservé son lien avec les femmes, la danse et Bacchus, dont les rites extatiques et la supervision de l'esprit et de son renouveau étaient largement acceptés. Le tympanum est brandi par de nombreuses femmes dans les peintures murales et les sculptures romaines, y compris les ménades jouant du tympanum et dansant dans les scènes sculptées de réjouissances dionysiaques sur le sarcophage de Maconiana Severiana datant d'environ 210-220 de notre ère, et dans le triomphe peint de Bacchus sur une mosaïque romaine du IIIe siècle de notre ère.

Dans la Grèce moderne, la forme ancienne du tympanum a perdu sa popularité, et le mot τυμπανον en grec moderne peut littéralement désigner un tambour de n'importe quel type. Dans la pratique, cependant, le τυμπανον grec moderne est une caisse claire assez grande suspendue devant le corps et jouée avec les baguettes. La forme originale du tympanum grec ancien, un gros tambour à main au son vrombissant, subsiste dans des contextes religieux, mystiques et festifs dans les pays accueillant les traditions musicales arabes, turques et persanes.