A'Aru (el Campo de los Juncos) era el más allá egipcio, una visión idealizada de la vida en la tierra (también conocida como Sekhet-A'Aru, que se puede traducir como el Campo de las Cañas). La muerte no era el final de la vida, sino solo una transición hacia el siguiente paso del viaje eterno.

Todo lo que se creía perdido en la muerte volvía y no había dolor y, obviamente, tampoco existía ya la amenaza de la muerte porque la persona vivía en presencia de los dioses, haciendo lo mismo que había hecho en la tierra con todas las personas que había amado.

Esta visión se desarrolló poco a poco en los primeros periodos de la historia egipcia, pero para la época del Imperio Medio (2040-1782 a.C.) ya estaba totalmente formada y se desarrolló aún más en textos elaborados en el Imperio Nuevo (en torno a 1570 - alrededor de 1069 a.C.). El alma recibía el paraíso eterno en A'Aru dependiendo de lo virtuosa que había sido la persona en vida y, tras pasar por el juicio del Salón de la Verdad, encontraba la paz eterna en el paraíso.

Desarrollo

La gente ya creía en la inmortalidad del alma y la supervivencia a la muerte terrenal en el periodo predinástico de Egipto (en torno a 6000 - alrededor de 3150 a.C.), tal y como demuestran los bienes funerarios que se incluían en los entierros. Esta creencia se desarrollaría a lo largo del período arcaico de Egipto (en torno a 3150 - alrededor de 2613 a.C.) y ya estaba totalmente integrada en la cultura para la época del Imperio Antiguo (en torno a 2613-2181 a.C.). Aunque ya en la época más primitiva se concebía algún tipo de vida en el más allá, los detalles fueron cambiando a medida que se fue desarrollando el concepto en sí.

En un principio, parece que creían que los muertos considerados justos, los que habían llevado una vida virtuosa, seguían viviendo en sus tumbas. Más adelante, o puede que, al mismo tiempo, surgió la creencia de que Nut, la diosa del cielo, elevaba las almas de los justos donde se convertían en estrellas. Para la época del Imperio Medio, el culto del dios Osiris se había establecido firmemente y surgió una visión del más allá más elaborada, en la que había un enorme inframundo llamado Duat, el juicio del alma en el Salón de la Verdad con Osiris como juez y que conllevaba el pesaje del corazón en la balanza de la justicia y la vida eterna en el Campo de los Juncos. El texto conocido como el Libro de la vaca celestial, partes del cual datan del Primer Período Intermedio (2181-2040 a.C.), habla de que Ra (Atum) crea el Campo de los Juncos tras decidir que no va a destruir a sus creaciones humanas.

La religión egipcia era dinámica y fue cambiando durante los diferentes periodos históricos; en algunas épocas se combinaban todas estas visiones de la otra vida mientras que en otras dominaba una idea u otra. Sin embargo, en todas las eras, la firme creencia en la vida tras la muerte era algo central de la cultura egipcia, y de estas la más duradera fue la visión de A'Aru.

La religión

La religión estaba totalmente integrada en las vidas de los antiguos egipcios. Los dioses no eran entidades lejanas, sino que vivían cerca en sus templos, en los árboles, los ríos y en la misma tierra. Habían creado orden a partir del caos en los comienzos oscuros del mundo y habían hecho de Egipto el país más perfecto y agradable para que los seres humanos vivieran en él. La vida en el antiguo Egipto se consideraba la mejor posible en la tierra, siempre y cuando la gente viviera de acuerdo con la voluntad de los dioses.

Como los dioses les habían dado a los egipcios todos los presentes, se esperaba que el pueblo estuviera agradecido y que lo mostrara, no solo a través de la adoración y el sacrificio, sino también en su vida cotidiana. La gratitud aligeraba el corazón y hacía que la gente se contentara con lo que tenía en vez de envidiar las posesiones o las vidas de los demás. El valor cultural central de los egipcios era el ma'at (la armonía, el equilibrio), que se personificaba en la figura de la diosa de la justicia y la armonía, Ma'at, representada como una mujer con una pluma de avestruz, la pluma de la verdad, en la cabeza. Si la persona vivía con gratitud, tendría equilibrio en todos los aspectos, y esta existencia armoniosa del individuo alentaría la misma actitud en su familia, su comunidad y el país en general.

No había misas tal y como existen hoy en día en las prácticas religiosas, porque se suponía que la vida cotidiana era un acto de autorreflexión, de gratitud y de arrepentimiento de las malas acciones, además de una decisión de vivir según el ma'at. La estudiosa Margaret Bunson explica:

Las creencias religiosas no estaban codificadas en doctrinas, principios o teologías. La mayoría de los egipcios no tenía interés por explorar los aspectos místicos o esotéricos de la teología. Las celebraciones eran suficientes porque proporcionaban un sentido profundo de la espiritualidad y despertaban una respuesta emocional en los adoradores. Los himnos a los dioses, las procesiones y las celebraciones de los cultos infundían la vida cotidiana del pueblo de un idealismo espiritual de manera continua. (228)

Se creía que el rey de Egipto (que no se empezó a llamar «faraón» hasta principios del Imperio Nuevo) había sido elegido por la divinidad para gobernar el país y se suponía que era la personificación del ma'at y un modelo a seguir. Ya en la época del Imperio Antiguo estaba reconocido como el intermediario entre los dioses y el pueblo, y más adelante llegaría a vincularse con Horus, el dios del cielo (también conocido como Horus el Joven), en vida y, tras la muerte, con Osiris, padre de Horus y juez de los muertos.

Osiris y Set

Osiris fue uno de los primeros diose sen crearse al principio del mundo. Era el primogénito, y después vinieron Isis, Set, Neftis y Horus el Mayor. El dios sol Ra, en su forma de Atum, había creado el mundo con la ayuda del dios de la magia, Heka, y (en algunas versiones de la historia), el dios de la sabiduría Thot. Después de que Ra separara a Nut, la diosa del cielo, de su esposo y hermano Geb, el dios de la tierra, dispuso que Osiris e Isis gobernarían Egipto.

El reinado de Osiris e Isis era justo y próspero, pero a su hermano pequeño, Set, le entraron celos y acabó matando al hermano mayor, lo encerró en un ataúd y lo arrojó al Nilo. Isis se marchó en busca de su esposo, lo encontró y se lo llevó de vuelta de Biblos a Egipto, donde le encargó a su hermana Neftis que vigilara el cuerpo mientras iba a buscar hierbas para devolverle la vida. Mientras estaba fuera, Set encontró el cuerpo, lo despedazó y esparció los trozos por todo el país. Cuando Isis regresó estaba desconsolada, pero entre ella y Neftis, mientras lo lloraban, recuperaron todas las partes del cuerpo excepto el falo, que había caído al Nilo y se lo había comido un pez.

Antes del desmembramiento de Osiris, pero después de que muriera, Isis se había unido a su esposo y había concebido a Horus el Joven. Una vez recompuesto, Osiris ya no podía seguir gobernando en la tierra porque estaba incompleto, así que descendió al reino oscuro de Duat, donde gobernó como juez justo y rey de los muertos. Isis y otras diosas (incluidas Serket y Hathor) protegieron a Horus de Set hasta que se hizo mayor. Entonces, Horus vengó a su padre, echó a Set de Egipto a las tierras desiertas y restauró el equilibrio del mundo para reinar según el ma'at. Esta historia era esencial para el reinado, porque se suponía que el rey tenía que emular a Horus mientras que el pueblo reproducía la conducta virtuosa del rey.

Los textos

Esta historia proviene de un manuscrito de la Dinastía XX (1090-1077 a.C.) conocido como La disputa de Horus y Set, pero no es más que la versión más completa de una historia mucho más antigua; el culto de Osiris (que se acabaría convirtiendo en el culto de Isis) ya era popular para em Imperio Medio. La disputa de Horus y Set no es un texto religioso en el mismo sentido en que pensamos hoy en día en este tipo de textos. La religión egipcia no tenía una «Biblia». Las historias como la del asesinato de Osiris a manos de Set, el conflicto de Horus con su tío y la restauración del orden, se representaban en los festivales a lo largo del año y estas celebraciones, que animaban a la gente a expresar su alegría por la vida mediante banquetes, bebida, bailes y canciones, tenían el propósito de la expresión e instrucción religiosa. Bunson apunta:

Los festivales y los rituales tenían un papel importante en las prácticas de culto primitivas de Egipto. Todos los festivales celebraban una época mítica o sagrada de importancia cosmogónica y mantenían las enseñanzas religiosas y las creencias ancestrales. Tales festivales renovaban la consciencia de lo divino y simbolizaban los poderes de renovación y el sentido del «otro» en los asuntos humanos. (227)

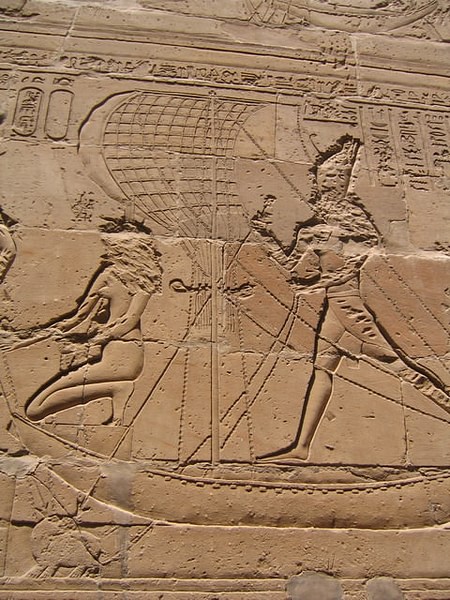

Esta consciencia de la divinidad que permeaba la vida cotidiana se convirtió en una parte central del concepto de la otra vida. Aunque el antiguo Egipto se suele caracterizar como una cultura obsesionada con la muerte, en realidad, era al contrario: los egipcios eran tan conscientes de la belleza y la bondad de la vida que no querían que se acabara nunca, así que se imaginaron un reino eterno que era un reflejo de la vida que conocían y adoraban. Esta visión se desarrolló a través de las inscripciones funerarias, tales como los Textos de las Pirámides (en torno a 2400-2300 a.C.), los Textos de los sarcófagos (en torno a 2134-2040 a.C.), y acabó culminando en el Libro de los muertos egipcio («El libro de la salida del día», en torno a 1550-1070 a.C.). Además de todo esto, también estaba el Amduat («Lo que hay en la otra vida»), escrito en el Imperio Nuevo y otros libros, también desarrollados en el Imperio Nuevo, como el Libro de las Puertas, el Libro de las Cavernas o el Libro de la Tierra, todos los cuales ampliaron la visión de la otra vida y, al inscribirse dentro de las tumbas, servían para informar al alma de quién era y lo que tenía que hacer después.

Ritos funerarios y el alma

Los ritos funerarios se desarrollaron a partir de ritos primitivos y una preparación modesta del cuerpo y acabaron llegando a las elaboradas tumbas y las prácticas de momificación que hoy en día son un sinónimo de Egipto. En el punto álgido, durante el Imperio Nuevo, el cadáver del difunto se llevaba a los embalsamadores que lo preparaban para el entierro. Tenían que preservar el cuerpo porque creían que el alma lo necesitaría para mantenerse en la otra vida. Se creía que el alma estaba compuesta de nueve partes diferentes:

- Khat era el cuerpo físico,

- Ka era el doble de la persona,

- Ba era un aspecto de pájaro con cabeza humana que podía viajar rápidamente entre la tierra y los cielos,

- Shuyet era el yo de la sombra,

- Akh era el yo inmortal transformado,

- Sahu y Sechem eran aspectos del Akh,

- Ab era el corazón, la fuente del bien y del mal,

- Ren era el nombre secreto de la persona.

El Khat tenía que existir para que el Ka y el Ba se pudieran reconocer a sí mismos y para que el Akh pudiera proceder al paraíso, por lo que era necesario preservar el cuerpo lo más intacto posible. Una vez terminados los preparativos, los familiares lo acompañaban hasta la tumba. Los nobles y los pudientes empezaban a construir sus tumbas en vida para que estuvieran listas cuando las necesitasen. En las paredes se inscribían pasajes de los libros mencionados anteriormente, adecuados para cada persona.

A medida que el cortejo fúnebre avanzaba, había plañideras profesionales, los milanos de Neftis (que siempre eran mujeres que emulaban el dolor de Isis y Neftis por la muerte de Osiris), que gritaban y lloraban para animar a los demás a expresar su dolor. La creencia era que el difunto oiría y apreciaría esta expresión de emoción y estaría agradecido por que lo echaran de menos en la tierra, y eso revitalizaría al alma. Una vez llegados a la tumba, un sacerdote realizaba la ceremonia de la apertura de la boca, en la que tocaba la boca de la momia (para que pudiera hablar), así como sus brazos y sus piernas (para que pudiera moverse), y después sellaban la tumba.

El viaje del alma y el Salón de la Verdad

Luego, los familiares honraban al difunto con un festival ritual que a menudo se celebraba a la entrada de la tumba o en casa de la familia. Mientras comían y bebían, el alma del difunto se levantaba del cuerpo y en un primer momento estaría confundida. Los textos de las paredes la reconfortarían y le dirían lo que tenía que hacer. Anubis aparecería para guiar al alma desde la tumba hasta la cola de almas que esperaban a su juicio. Mientras las almas esperaban, recibían el cuidado de varias deidades, incluida Qebhet, la hija de Anubis, que les llevaba agua fresca para beber.

Aquí el alma sabía lo que le esperaba gracias a los textos: entraría en el Salón de la Verdad y vería a Osiris, Thot y Ma'at junto a la balanza de la justicia y las deidades conocidas como los Cuarenta y Dos jueces, que tendrían una influencia importante en el destino del alma. En el suelo, bajo la balanza de la justicia, estaba el monstruo Ammut (parte león, parte hipopótamo, parte cocodrilo) esperando para comerse el corazón de los injustos que no se consideraban dignos del paraíso.

Al llegarle el turno, el alma entraba en el Salón de la Verdad y se dirigía a los Cuarenta y Dos jueces por su nombre secreto, su ren, y recitaba la Confesión negativa (o Declaración de inocencia), una lista de cuarenta y dos pecados que no había cometido. La Confesión negativa se escribía específicamente para cada persona. Un mercader no habría tenido las mismas tentaciones por los mismos pecados que un soldado o un artesano, por ejemplo. La confesión más famosa proviene del Papiro de Ani, un texto del Libro de los muertos, y aparece en el Hechizo 125, que también relata otros aspectos del juicio en el Salón de la Verdad.

Tras recitar la confesión, el alma presentaba su corazón para que lo pesaran en la balanza de oro contra la pluma blanca de Ma'at. Si el corazón pesaba más que la pluma, se arrojaba al suelo y Ammut lo devoraba; si era más ligero, y después de que Osiris consultara con los Cuarenta y Dos jueces y con Thot, el alma se consideraba digna y podía seguir adelante al Campo de los Juncos.

El Campo de los Juncos

Al igual que los demás aspectos se la religión egipcia, lo que ocurría después depende del texto que se lea y del periodo histórico en el que se escribiese. En algunas versiones el alma todavía tenía que sortear varias trampas y peligros. La versión más común decía que el alma salía del Salón de la Verdad y caminaba al Lago de los Lirios, donde se encontraba con la entidad conocida como Hraf-haf («el que mira para atrás»), un barquero odioso y malhumorado. El alma tenía que encontrar la manera de ser amable y respetuosa con Hraf-haf, aunque él no lo alentara, y si conseguía superar esta última prueba, Hraf-haf lo transportaría al otro lado del lago, a la orilla del Campo de los Juncos.

Una vez llegada, el alma encontraría todo lo que creía haber perdido con la muerte. Su casa estaría allí, tal y como la había dejado, así como todos los seres queridos que se habían muerto antes e incluso las mascotas favoritas. El árbol bajo el que le había gustado sentarse, o el arroyo junto al que solía caminar estarían allí, y viviría eternamente en presencia de los dioses. Igual que Horus había derrotado a Set para establecer el orden en el mundo que acababa de dejar atrás, el alma justa había derrotado a la muerte y encontrado el paraíso perpetuo en la otra vida. La estudiosa Rosalie David describe esta tierra:

Creían que los habitantes disfrutaban de una primavera eterna, de cosechas que nunca fallaban y no había dolor ni sufrimiento. La tierra estaba dividida democráticamente en parcelas iguales, que se esperaba que ricos y pobres por igual cultivaran. (Handbook, 142)

No obstante, el aspecto eterno del Campo de los Juncos no fue uniforme en todas las eras. Durante el Imperio Medio surgió un escepticismo religioso cínico en la literatura egipcia que puede que reflejase, o no, las creencias reales de la época. La estudiosa Geraldine Pinch describe la visión temporal del paraíso generada por este cinismo:

Puede que el alma experimentase la vida en el Campo de los Juncos, un paraíso similar a Egipto, pero no era un estado permanente. Cuando pasaba el sol nocturno, la oscuridad y la muerte regresaban. Las estrellas-espíritus se destruían al amanecer y renacían cada noche. Incluso los muertos malvados, los enemigos de Ra, regresaban constantemente a la vida, al igual que Apofis, para volver a ser torturados y matados. (94)

No obstante, esta no fue la visión dominante. A lo largo de la mayor parte de la historia egipcia, el Campo de los Juncos fue la casa imperecedera de las almas justas. Como mejor se expresa hoy en día esta visión del paraíso es probablemente en el himno cristiano Be Still My Soul:

Tranquilízate, alma mía, cuando hayan pasado el cambio y las lágrimas

Todos a salvo y bendecidos, nos volveremos a encontrar por fin. (Himno 370)

Tras superar las pruebas y las alegrías de la vida en la tierra, y justificar su virtuosidad ante los dioses al seguir el principio de ma'at, el alma encontraba paz en un reflejo constante de este mundo que nunca había querido dejar atrás. Había trabajo, pero no sufrimiento, y amor sin la amenaza de la pérdida. Todo lo que se había echado de menos regresaba y todas las plegarias tenían respuesta porque el alma podría disfrutar de los mejores momentos de la vida sin que quedaran nunca relegados a la memoria. Todos los festivales y todos los preciados momentos pasados con los seres queridos volvían y el alma se regocijaba en el conocimiento de que la muerte no era una pérdida sino solo la siguiente fase de la vida eterna.