La Galatie fut la colonie celte la plus durable et la plus puissante en dehors de l'Europe. Ce fut le seul royaume d'importance à avoir été forgé au cours des invasions celtes de la Méditerranée aux IVe et IIIe siècles avant notre ère. Dès sa fondation, la Galatie fut une puissance redoutable en Asie Mineure, capable d'exiger un tribut de la part d'États puissants comme le royaume de Pergame.

La Galatie était située dans l'est de la Phrygie, une région qui se trouve aujourd'hui dans l'actuelle Turquie. À partir de cette place forte, les Galates menèrent des raids et pillèrent leurs voisins d'Asie mineure et de la mer Égée. Cette attitude agressive les conduisit à entrer en conflit avec plusieurs puissances hellénistiques, et même avec la République romaine. Malgré une défaite cuisante lors de la Guerre galatienne en 189 avant notre ère, les communautés celtes de Galatie conservèrent leur identité jusqu'à la fin de l'Antiquité.

L'exode celte

Au tournant du Ve siècle avant notre ère, la surpopulation entraîna une pénurie de ressources en Europe. En réponse à ce manque de ressources et à une concurrence accrue, les guerriers celtes se tournèrent vers le sud. Dans la société celte, les jeunes chefs devaient gagner en prestige en faisant preuve de prouesses guerrières et en acquérant des richesses par le biais de raids, afin de gravir l'échelle sociale. Les chefs établis étaient également contraints de maintenir leur prestige une fois qu'ils avaient atteint un rang élevé. Cette structure sociale compétitive encourageait les conflits armés et les raids audacieux.

Au début, de petits groupes commencèrent à mener des raids de plus en plus loin, vers des régions comme l'Italie et le Moyen-Danube. Ce phénomène finit par se transformer en mouvements de population à grande échelle vers le bassin méditerranéen au cours des IVe et IIIe siècles avant notre ère. Les auteurs romains de l'Antiquité avaient probablement raison de supposer que les Celtes en migration étaient en partie motivés par leur appétit pour les produits de luxe méditerranéens tels que le vin et l'huile d'olive.

Une grande coalition de tribus celtes dirigée par un roi nommé Brennus envahit la Grèce au IIIe siècle avant notre ère. Brennus et ses Celtes furent vaincus à Delphes après quelques victoires initiales, à la suite desquelles les tribus alliées furent dispersées. Cependant, un groupe dissident se détacha de cette coalition et envahit la Thrace avant d'assiéger Byzance. Deux chefs, Léonorios et Lutorios, dirigeaient ce groupe dissident composé de trois tribus, les Tolistobogiens, les Tectosages et les Trocmes. La moitié seulement des membres de ces tribus étaient des combattants, le reste étant constitué de femmes et d'enfants. Cette masse de colons dépendait des raids et des pillages pour subvenir à ses besoins, mais avait un besoin urgent d'un foyer sûr à court terme.

Les disciples de Léonorios et de Lutorios étaient destinés à un destin plus impressionnant que celui des tribus dirigées par Brennus. Ce sont ces Celtes que l'histoire connait sous le nom de Galates après leur passage en Asie Mineure.

Entrée en Anatolie

Nicomède Ier de Bithynie (r. de 278 à 255 av. J.-C.) invita Léonorios et Lutorios à entrer en Anatolie en tant qu'alliés en échange de leur assistance militaire. Nicomède Ier était alors en concurrence avec son frère Zipoétès II de Bithynie et le roi séleucide Antiochos Ier Sôter (r. de 281 à 261 av. J.-C.). Les Celtes s'avérèrent de précieux alliés et Nicomède Ier sortit victorieux de ses batailles. Cette alliance permit à Léonorios et Lutorios d'amener leur peuple sur une terre nouvelle et prometteuse.

Lorsque les tribus galates arrivèrent, l'Anatolie regorgeait déjà de peuples différents, dont de nombreuses autres communautés transplantées. Les Grecs avaient depuis longtemps établi des colonies et des cités-États en Asie mineure, et des tribus thraces avaient émigré dans la péninsule avant même cela. De nombreuses tribus et la plupart des villes étaient quelque peu hellénisées, ayant subi l'influence de la Grèce pendant des siècles et l'ayant à son tour influencée.

La Galatie, un royaume celte en Asie mineure

Pendant un certain temps, les Celtes purent se répandre en Asie Mineure sans être inquiétés. À partir de leurs premiers points d'ancrage au Proche-Orient, ils organisèrent des raids contre les villes environnantes. Cette brève période de liberté fut interrompue par Antiochos Ier Sôter lors de la "bataille des éléphants" en 275 avant notre ère. Les Celtes qui affrontaient Antiochos n'avaient jamais vu d'éléphants auparavant, et la bataille se solda par une défaite écrasante.

Après la bataille des éléphants, les tribus celtes conclurent une alliance avec Mithridate Ier du Pont (r. de 281 à 266 av. J.-C.). Vers 232 avant notre ère, les Celtes s'installèrent autour de la ville d'Ankara, dans une partie de la Phrygie. Les rois hellénistiques qui se partageaient l'Asie mineure s'accordèrent sur la nécessité de résoudre le problème celte, et l'installation des tribus maraudeuses dans les collines arides de l'Anatolie centrale semblait être une solution appropriée. Cette région finit par être connue sous le nom de Galatie, dérivé de Galatae, un nom grec désignant les Celtes.

Les Celtes qui s'installèrent en Galatie apportèrent avec eux leur mode de vie pastoral. Bien que certaines grandes villes comme Ankara aient servi de quartiers généraux aux tribus, les Celtes ne construisirent pas de nouvelles villes et détruisirent même certaines de celles qui existaient déjà. Les tribus galates édifièrent des forteresses, appelées oppida (sing. oppidum), pour protéger leurs fermes et leurs villages. Les groupes tribaux délimitèrent leurs propres territoires et la concurrence entre les chefs celtes galates reprit rapidement.

Le géographe romain Strabon (c. 64 av. J.-C. - c. 24 ap. J.-C.) décrit l'histoire de l'organisation politique de la Galatie:

Les trois peuples parlaient la même langue et ne présentaient sous aucun rapport de différence sensible. Néanmoins chacun d'eux dut former un état à part divisé en quatre districts. Chacun de ces districts reçut le nom de tétrarchie, et eut son administration propre composé d'un tétrarque, d'un juge ou dicaste et d'un stratophylax ou chef militaire placés tous deux sous les ordres du tétrarque, et enfin de deux hypostratophylaces [placés sous les ordres du chef militaire]. De plus, les douze tétrarques eurent pour les assister un conseil ou sénat de trois cents membres, se réunissant en un lieu appelé le Drynémétum. Ce sénat connaissait seul des meurtres ; quant aux autres affaires, elles étaient portées devant les tétrarques et les dicastes. Telle était du moins l'ancienne constitution du pays ; car, de nos jours, on y a vu l'autorité se concentrer entre les mains de trois chefs, puis de deux, puis d'un seul, par l'avénement du roi Déjotarus, qui, à son tour, transmit le pouvoir monarchique à Amyntas. Mais actuellement toute l'ancienne Galatie jointe aux Etats particuliers d'Amyntas appartient aux Romains qui en ont fait une seule et même province.

(Géographie, 12.5.1, trad. A. Tardieu)

Bien que les Celtes n'aient pas immigré en Asie Mineure en nombre suffisant pour supplanter les populations locales, ils devinrent la caste dirigeante. La culture celte semble avoir imprégné les niveaux inférieurs de la société et fut assimilée aux traditions locales.

Rivalité avec le royaume de Pergame

Après s'être établis en Galatie, les Galates ne restèrent pas inactifs et reprirent rapidement leurs raids dans le reste de l'Asie mineure. Les raids galates contre les villes égéennes s'intensifièrent au IIIe siècle avant notre ère, stimulés par la grande richesse et l'instabilité politique des villes hellénistiques.

La dynastie des Attalides, dont la capitale était Pergame, était la grande puissance de la région et l'ennemi le plus puissant des Galates. Eumène Ier de Pergame (r. de 263 à 241 av. J.-C.) paya un tribut aux Galates en échange de la paix, comme le faisaient les autres souverains d'Asie. Le successeur d'Eumène Ier, Attale Ier (r. de 241 à 197 av. J.-C.), n'avait aucunement l'intention d'apaiser les Galates avec des trésors. Au contraire, Attale Ier entra en guerre contre les Galates pour affirmer son pouvoir.

Attale Ier finit par vaincre les Galates aux sources du Caïque en 233 avant notre ère, une victoire spectaculaire qui devint son plus beau succès. Pausanias (c. 110-180 av. J.-C.) rapporte une légende grecque selon laquelle Attale et sa défaite des Galates avaient été prophétisés.

L'expédition des Gaulois, leur passage d'Europe en Asie, et les ravages qu'ils y commirent, tout cela avait été prédit par Phennis une génération auparavant. Voici sa prophétie: Alors une redoutable armée [3] de Gaulois, traversant le détroit de l'Hellespont, ravagera impitoyablement l'Asie; les dieux réservent un sort encore bien plus malheureux à ceux qui habitent les rivages de la mer ; mais pour peu de temps ; car Jupiter leur suscitera bientôt pour vengeur le fils chéri du taureau divin, qui exterminera tous les Gaulois. Le fils du taureau est Attale, roi de Pergame, que l'oracle nomme aussi Taurocéros (aux cornes de taureau).

(Paus. 10.15.2-3, trad. M. Clavier)

Attale Ier prit l'épithète de "Sôter" ("le Sauveur") pour commémorer sa défaite des barbares qui menaçaient les cités hellénistiques d'Asie Mineure. Attale Ier Sôter commanda des œuvres d'art représentant sa défaite contre les Galates. C'est à cette époque que le guerrier galate ou gaulois devint l'archétype du barbare dans l'imaginaire grec.

La Guerre galatienne

Au début du IIe siècle avant notre ère, la Galatie fut entraînée dans les conflits entre la République romaine et l'Empire séleucide. Antiochos III (223-187 av. J.-C.) employa un grand nombre de troupes galates dans ses guerres contre le royaume de Pergame. Ces Galates étaient présents lors de la défaite d'Antiochos III à la bataille de Magnésie en 190 avant notre ère, face à une alliance romaine et pergaménienne. L'implication des Galates dans ce conflit fut utilisée par la République romaine comme casus belli pour la Guerre galatienne en 189 avant notre ère. L'année suivant la bataille de Magnésie, un général romain nommé Cnaeus Manlius Vulso fut chargé de conquérir le royaume de Galatie. Attale Ier assista les Romains dans cette guerre contre leurs ennemis communs.

Pour se préparer à la guerre, les Tectosages rassemblèrent leurs forces autour de la ville d'Ankara. Les Tolistobogiens et les Trocmes se rassemblèrent autour du mont Olympe de Bithynie (l'actuel Uludağ) en Galatie, à ne pas confondre avec la montagne plus célèbre de Grèce. L'alliance romaine et pergaménienne vainquit les Galates au mont Olympe, conquérant ainsi deux des trois tribus de Galatie.

Le nombre des morts ne peut guère être évalué, parce qu'on égorgea dans toutes les cavités de la montagne, parce qu'une foule de fuyards roulèrent du haut des rochers sans issue dans des vallées profondes, parce que dans les bois, sous les broussailles, on tua partout. L'historien Claudius, qui fait livrer deux batailles sur le mont Olympe, prétend qu'il y eut environ quarante mille hommes de tués. Valérius Antias, d'ordinaire si exagéré dans les nombres, se borne à dix mille. Ce qu'il y a de positif, c'est que le nombre des prisonniers s'éleva à quarante mille, parce que les Gaulois avaient traîné avec eux une multitude de tout sexe et de tout âge, leurs expéditions étant de véritables émigrations.

(Tite-Live, Histoire romaine, 38.23, pub. sous M. Nisard)

Cnaeus Manlius Vulso suivit cette victoire en battant les Tectosages à Ankara plus tard dans l'année, mettant ainsi toute la Galatie au pas. À la suite de la Guerre galatienne, la République romaine força les Galates à cesser toute incursion dans l'ouest de l'Asie mineure. Cependant, les Romains empêchèrent également Pergame de dominer la Galatie.

Propagande et pouvoir sur l'autel de Pergame

En 167 avant notre ère, les Galates avaient repris leurs habitudes de maraude et Eumène II de Pergame (197-159 av. J.-C.) fut en guerre contre eux pendant les deux années suivantes. Comme son prédécesseur Attale Ier, Eumène II se présenta comme le protecteur des Grecs et leur champion contre les Galates.

Eumène II fit ériger sur l'acropole de Pergame quatre œuvres monumentales pour commémorer ses triomphes sur les Celtes. Ces monuments rendaient hommage aux triomphes de la dynastie des Attalides, notamment à la défaite des Galates par Eumène II vers 166 avant notre ère. Des événements légendaires comme la fondation de Pergame par Télèphe et la Gigantomachie de la mythologie grecque étaient les thèmes les plus représentés, mais d'autres événements mythiques et historiques l'étaient également.

Les monuments ont été perdus depuis, mais plusieurs grands blocs de marbre provenant de la base de 2,48 mètres du monument ont été excavés. Sur l'un de ces blocs, on peut lire l'inscription suivante:

Le roi Attale ayant vaincu les Gaulois Tolistobogiens autour des sources du Caïque [a mis en place cette] offrande de remerciement à Athéna. (Pollitt, 85)

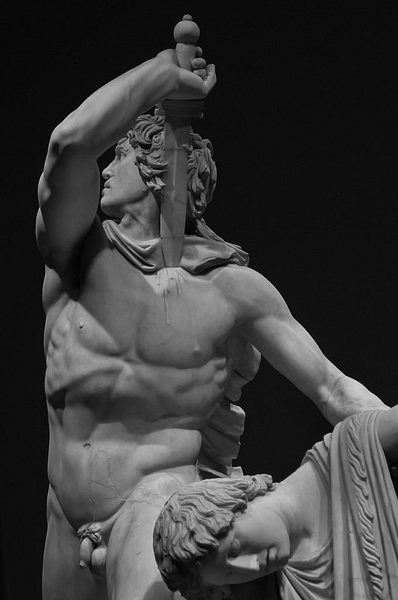

Le célèbre "Galate mourant" (dans les musées du Capitole) et le "Le Suicide du galate ou groupe Ludovisi" (dans le Museo Nazionale di Roma) sont quelques-unes des copies romaines de l'art hellénistique du IIe siècle avant notre ère qui pourraient avoir fait partie de ce monument à l'origine.

Héritage de la Galatie

Après une période de fortes migrations, la Galatie devint le seul grand royaume issu de la diaspora celte. La puissance de ses armées lui assura une place dans le monde violent de la période hellénistique. Les Galates étaient largement utilisés comme mercenaires dans le monde antique, et les tribus celtes d'Europe continuèrent à migrer vers la Méditerranée où elles trouvèrent du travail comme mercenaires.

Les Galates furent utilisés par toutes les grandes armées hellénistiques et participèrent aux guerres des Séleucides et des Ptolémées. Les mercenaires celtes avaient la réputation d'être des guerriers compétents mais peu fiables. Malgré leur valeur en tant que mercenaires, les Galates suscitaient souvent la méfiance en raison de leurs coutumes étrangères et de leur manque de loyauté envers les rois qui achetaient leurs services.

Cependant, à cette époque, on vit la jeunesse gauloise, se multipliant sans cesse, inonder l'Asie entière.Dès lors, les rois de l'Orient ne firent aucune guerre sans une armée gauloise à leur solde; renversés de leurs trônes, c'est au peuple gaulois qu'ils recourent: telle fut la terreur qu'inspira leur nom; tel fut le succès constant de leurs armes, que la valeur gauloise paraissait seule capable de soutenir ou de relever les États.

(Justin, Abrégé de L'Histoire universelle de Trogue Pompée, 25.2)

La Galatie fut fortement influencée par les cultures asiatique, grecque et romaine dans l'Antiquité, mais la région conserva également une forte tradition celtique dans la langue locale et l'héritage celtique de ses familles dirigeantes. La référence la plus connue à l'ancienne Galatie est l'épître de Saint Paul aux Galates dans le Nouveau Testament. Au IVe siècle de notre ère, Saint Jérôme (347-420) remarqua des similitudes entre la langue des Galates et celle des Celtes de Treverorum (Trèves).

- Précédemment publié sous le titre Celts in Asia Minor : Part 4of Celtic history Explained on Magna celtae