À la veille de la révolution américaine (1765-1789), les treize colonies comptaient environ 2,1 millions d'habitants. Environ 500 000 d'entre eux étaient des Afro-Américains, dont quelque 450 000 étaient réduits en esclavage. Avec un tel pourcentage de la population, les Afro-Américains jouèrent tout naturellement un rôle essentiel dans la Révolution, tant du côté des Patriotes que des Loyalistes.

Les "Black Patriots"

Le 5 mars 1770, une foule d'environ 300 patriotes américains accosta neuf soldats britanniques sur King Street à Boston, dans le Massachusetts. Révoltée par l'occupation britannique de leur ville et par le meurtre récent d'un garçon de 11 ans, la foule était composée de Bostoniens de tous horizons, dont Crispus Attucks, un marin métis probablement d'origine africaine et amérindienne. Lorsque les soldats britanniques tirèrent sur la foule, Attucks fut touché deux fois à la poitrine et on pense qu'il fut le premier à mourir dans ce qui est aujourd'hui connu comme le massacre de Boston. Il est donc considéré comme la première victime de la révolution américaine et a souvent été célébré en tant que martyr de la liberté américaine.

Cinq ans plus tard, au petit matin du 19 avril 1775, une colonne de soldats britanniques s'apprêtait à s'emparer des munitions coloniales entreposées à Concord, dans le Massachusetts, lorsqu'elle fut confrontée à 77 miliciens patriotes sur Lexington Green. Au milieu de ce groupe de miliciens se trouvait Prince Estabrook, l'un des rares esclaves résidant à Lexington, qui avait pris un mousquet et s'était joint à ses voisins blancs pour défendre sa maison. Lors des batailles de Lexington et de Concord qui suivirent, Estabrook fut blessé à l'épaule mais se rétablit à temps pour rejoindre l'armée continentale deux mois plus tard. Il fut choisi pour garder le quartier général de l'armée à Cambridge pendant la bataille de Bunker Hill (17 juin 1775) et fut affranchi à la fin de la guerre.

Attucks et Estabrook ne sont que deux des dizaines de milliers d'Afro-Américains qui ont soutenu la révolution américaine. Il n'y avait pas de motif commun pour expliquer ce choix. Certains, bien sûr, avaient été inspirés par la rhétorique des chefs révolutionnaires blancs, qui utilisaient des mots tels que "esclavage" pour décrire la situation des Treize Colonies sous le régime parlementaire et promettaient de forger une nouvelle société fondée sur la liberté et l'égalité. Ces mots séduisirent évidemment la population asservie, dont beaucoup étaient optimistes et pensaient que, même si l'esclavage n'était pas totalement aboli, ils pourraient bénéficier de meilleures opportunités dans cette nouvelle nation. D'autres s'enrôlèrent dans l'armée continentale pour garantir leurs libertés individuelles, car le deuxième Congrès continental avait proclamé que tout esclave qui combattrait les Britanniques obtiendrait sa liberté à la fin de son service. Les Afro-Américains s'engagèrent également pour échapper aux horreurs quotidiennes de l'esclavage, pour toucher les primes et la solde offertes par les recruteurs, ou simplement parce qu'ils étaient attirés par l'aventure de la vie de soldat. En outre, plusieurs Afro-Américains furent contraints de s'enrôler par leurs maîtres patriotes, qui préféraient envoyer leurs esclaves au combat plutôt que d'y aller eux-mêmes.

Bien entendu, tous les Black Patriots ne servirent pas dans l'armée continentale ou dans les milices patriotes. Certains, comme James Armistead Lafayette, étaient des espions; en se faisant passer pour un esclave en fuite, Lafayette put infiltrer le camp britannique de Lord Charles Cornwallis et obtenir des informations vitales qui contribuèrent à la victoire des Patriotes lors du siège de Yorktown. Le général français Gilbert du Motier, Marquis de Lafayette fut impressionné par ses services et l'aida à obtenir sa liberté après la guerre, ce qui amena James Lafayette à adopter le nom du marquis.

D'autres Black Patriots manifestèrent leur soutien au mouvement par leurs paroles. Phillis Wheatley était une jeune femme réduite en esclavage qui avait été amenée à Boston depuis le Sénégal, où elle avait été saisie. Elle avait été achetée par la famille Wheatley, qui reconnut rapidement ses talents littéraires et l'encouragea à écrire des poèmes. Au début des années 1770, Phillis Wheatley était déjà une poétesse célèbre. Elle commença à écrire abondamment sur les vertus de la révolution américaine, faisant l'éloge des leaders patriotes tels que George Washington. Malgré son statut d'esclavagiste, Washington fut touché par l'œuvre de Wheatley et l'invita à le rencontrer, déclarant qu'il serait honoré "de voir une personne autant favorisée par les muses" (Philbrick, 538).

Les Afro-Américains dans l'armée continentale

De nombreux Afro-Américains, comme Prince Estabrook, avaient rejoint les milices patriotes avant même le début de la guerre. Certains suivirent même l'entraînement supplémentaire nécessaire pour devenir un "minuteman", prêt à se battre au pied levé. Ainsi, lorsque ces diverses milices se regroupèrent pour former l'armée continentale pendant le siège de Boston (du 20 avril 1775 au 17 mars 1776), de nombreux Afro-Américains combattaient déjà aux côtés des Patriotes. Cependant, de nombreux chefs révolutionnaires blancs n'étaient pas à l'aise à l'idée de donner des armes et un entraînement à des hommes réduits en esclavage; en particulier dans le Sud des États-Unis, où le nombre d'esclaves était supérieur à la population libre dans certaines régions, les colons blancs vivaient dans la crainte constante de révoltes d'esclaves et redoutaient les conséquences de l'armement de la population réduite en esclavage. C'est pourquoi, en mai 1775, le Congrès provincial du Massachusetts décida qu'"aucun esclave ne serait admis dans cette armée pour quelque raison que ce soit" (American Battlefield Trust).

Lorsque George Washington prit le commandement de l'armée continentale deux mois plus tard, il alla plus loin et interdit à tout Afro-Américain de servir dans l'armée, même s'il était libre. Cet ordre se heurta à la résistance de plusieurs officiers blancs, qui firent valoir que leurs soldats afro-américains n'étaient pas moins loyaux, courageux ou désireux de se battre que leurs soldats blancs. Washington changea finalement d'avis et annula l'ordre, autorisant les officiers à recruter des soldats à leur guise. Certaines législatures d'État, auxquelles le Congrès avait fixé des quotas de recrutement, commencèrent également à recruter des Afro-Américains afin d'atteindre plus facilement ces quotas.

En fin de compte, au moins 5 000 soldats et marins afro-américains servirent la cause des Patriotes pendant toute la durée de la guerre, bien que certaines estimations avancent un chiffre encore plus élevé. En 1777, la plupart des régiments continentaux comptaient au moins quelques soldats afro-américains, faisant de l'armée continentale l'armée la plus intégrée sur le plan racial de l'histoire des États-Unis avant les années 1940. En juillet 1781, juste avant le siège de Yorktown, le baron Ludwig von Closen rapporta qu'environ un quart des troupes de Washington étaient d'origine afro-américaine (une estimation, si elle est exacte, qui s'élèverait à 1 054 soldats), décrivant ces troupes comme "joyeuses, confiantes et robustes" (American Battlefield Trust). L'exactitude du rapport de Closen est discutée, mais il est vrai qu'un plus grand nombre de soldats afro-américains servaient dans l'armée continentale dans les dernières années de la guerre. Les soldats afro-américains n'étaient pas traités sur un pied d'égalité avec leurs camarades blancs - ils ne pouvaient pas dépasser le grade de simple soldat, par exemple - mais ils recevaient un salaire égal et bénéficiaient de la même qualité de vêtements, de nourriture et d'équipement que les soldats blancs.

Les loyalistes afro-américains

Tout comme de nombreux Black Patriots espéraient que les États-Unis leur accorderaient leurs libertés, de nombreux autres Afro-Américains cherchaient leur salut auprès des Britanniques. À l'époque, le sentiment abolitionniste était en plein essor en Grande-Bretagne. En 1772, dans l'affaire Somerset v. Stewart, la Cour du banc du roi avait jugé que l'institution de l'esclavage n'était pas soutenue par les lois communes de l'Angleterre et du Pays de Galles. L'affaire avait été suivie de très près par les colons américains et, bien qu'elle n'ait pas porté sur la légalité de l'esclavage dans d'autres parties de l'Empire britannique, elle avait été considérée comme une grande victoire par les abolitionnistes. Certains Afro-Américains asservis commencèrent à embarquer sur des navires à destination des îles britanniques, dans l'espoir de gagner leur liberté en posant le pied sur le sol anglais. De leur côté, les propriétaires d'esclaves américains commencèrent à craindre que les Britanniques n'envisagent de les priver de leurs esclaves, creusant ainsi un nouveau fossé entre les colons blancs et la Grande-Bretagne.

Peu après le début de la guerre, les autorités britanniques cherchèrent à tirer parti de la crainte des Américains de voir les esclaves se révolter. En novembre 1775, Lord Dunmore, gouverneur royal de Virginie, publia une proclamation promettant la liberté à tous les esclaves appartenant à des maîtres patriotes qui déserteraient leurs propriétaires et rejoindraient l'armée britannique. Dans les jours qui suivirent la proclamation de Dunmore, plus de 800 esclaves avaient échappé à leurs maîtres et rejoint Dunmore, qui organisa un grand nombre d'entre eux en une unité militaire entièrement noire connue sous le nom de Lord Dunmore's Ethiopian Regiment (voir plus loin). Naturellement, la proclamation de Dunmore alarma les Patriotes; beaucoup d'entre eux menacèrent leurs esclaves de mort s'ils s'enfuyaient pour rejoindre les Britanniques. La proclamation accéléra également la décision des Patriotes d'offrir la liberté aux esclaves en échange de leur service dans l'armée continentale, afin d'éviter qu'un plus grand nombre d'entre eux n'affluent vers les Britanniques.

En 1779, Sir Henry Clinton, commandant en chef de l'armée britannique en Amérique du Nord, publia la Proclamation de Philipsburg. Élargissant la précédente Proclamation de Dunmore, la Proclamation de Philipsburg stipule que tous les esclaves ayant échappé à leurs propriétaires patriotes seront libérés s'ils parviennent à atteindre les lignes britanniques, sans distinction d'âge ou de sexe. Grâce à ces deux proclamations, on estime à 20 000 le nombre d'Afro-Américains qui se réfugièrent chez les Britanniques au cours de la guerre; 17 des esclaves de George Washington finirent par s'échapper de Mount Vernon pour se réfugier sur un navire de guerre britannique. De nombreux loyalistes noirs et esclaves en fuite connaissaient la campagne américaine et servirent de guides à l'armée britannique lors de diverses campagnes.

Bien entendu, nombre de ces loyalistes afro-américains finirent par se battre pour les Britanniques. Lors du siège de Savannah (du 16 septembre au 20 octobre 1779), les Britanniques recrutèrent des loyalistes afro-américains pour renforcer leurs défenses contre un assaut franco-américain. En outre, plusieurs unités entièrement afro.américaines de la milice loyaliste furent créées. La plus célèbre d'entre elles est la Black Brigade, une unité de 24 loyalistes afro-américains qui opérait dans le comté de Monmouth, dans le New Jersey, sous le commandement du colonel Tye. Lui-même esclave en fuite, le colonel Tye devint l'un des partisans loyalistes les plus redoutés de la guerre, menant plusieurs raids réussis sur les maisons d'éminents patriotes du New Jersey au cours de l'été 1780, avant de mourir d'une infection causée par une blessure.

Unités militaires entièrement afro-américaines

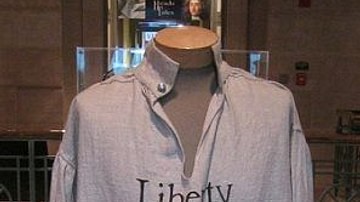

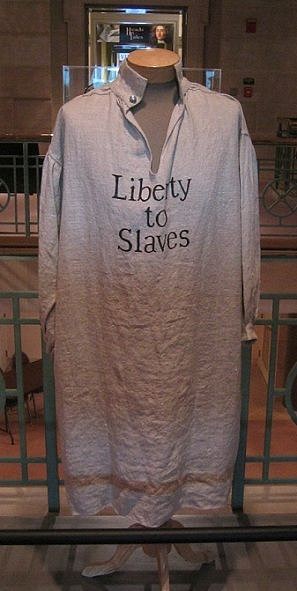

Bien que la plupart des soldats afro-américains des deux camps aient servi dans des unités intégrées, il y eut plusieurs cas d'unités militaires entièrement ou principalement afro-américaines. Du côté loyaliste, le régiment éthiopien de Lord Dunmore (Ethiopian regiment) est certainement le plus important. Commandé par des officiers blancs, le régiment éthiopien était composé d'hommes réduits en esclavage qui avaient échappé à leurs maîtres patriotes. Chaque soldat reçut un uniforme gris sur lequel étaient imprimés les mots "Liberty to Slaves" (Liberté pour les esclaves). Fin 1775 et début 1776, le régiment éthiopien participa à plusieurs escarmouches en Virginie. Cependant, ses rangs furent décimés par une épidémie de variole et l'unité fut dissoute au cours de l'été 1776. De nombreux vétérans du régiment éthiopien continuèrent à se battre pour les Britanniques, notamment le colonel Tye, dont la milice loyaliste, la Black Brigade, était une autre unité entièrement afro-américaine. La Black Brigade poursuivit ses activités après la mort de Tye, et ses membres finirent par s'installer au Canada.

Du côté des Patriotes, le 1st Rhode Island Regiment était une unité composée principalement d'Afro-américains et d'Autochtones. Le colonel Christopher Greene, commandant du régiment, était chargé de recruter des esclaves en échange de leur liberté, ce qui permit à 140 soldats afro-américains ou autochtones de combattre dans le régiment, sur un total de 225 soldats. Le régiment se battit extrêmement bien lors de la bataille de Rhode Island (29 août 1778), au cours de laquelle il tint le flanc droit contre une série d'assauts hessois, ce qui lui valut les éloges du général patriote John Sullivan et du marquis de Lafayette. Le régiment continua de servir jusqu'au siège de Yorktown, au cours duquel un officier français décrit les soldats afro-américains comme "les mieux habillés, les mieux armés et les plus précis dans toutes leurs manœuvres" (Kaplan, 56). Le régiment fut dissous avec le reste de l'armée continentale en 1783.

Après la guerre

Après la victoire des Patriotes au siège de Yorktown en octobre 1781, il était clair que les loyalistes afro-américains avaient parié sur le mauvais camp. Dans le cadre des négociations de cessez-le-feu, le Congrès chargea le général Washington de négocier la restitution de tous les biens privés que l'armée britannique avait confisqués aux Patriotes pendant la guerre, y compris les milliers d'esclaves en fuite qui s'abritaient derrière les lignes britanniques. Après avoir brièvement goûté à la liberté, les loyalistes afro-américains semblaient devoir retourner à une vie de servitude. Heureusement, Sir Guy Carleton, le nouveau commandant en chef britannique, était déterminé à honorer son engagement envers les loyalistes afro-américains. Plutôt que de céder aux exigences de Washington, Carleton proposa un compromis: si les Patriotes autorisaient les loyalistes afro-américains à évacuer avec l'armée britannique, le gouvernement britannique dédommagerait financièrement tous les propriétaires d'esclaves patriotes pour chaque esclave perdu.

Ne voulant pas compromettre les négociations de paix sur cette question, Washington accepta la proposition de Carleton. Plus de 3 000 loyalistes afro-américains accompagnèrent l'armée britannique lorsqu'elle évacua la ville de New York en novembre 1783. Beaucoup d'entre eux s'installèrent d'abord en Nouvelle-Écosse, dans la communauté de Birchtown. Cependant, de nombreux loyalistes afro-américains trouvèrent la vie à Birchtown misérable, confrontés à un climat inconfortable, à un approvisionnement insuffisant et à un manque de soutien de la part de l'administration locale. En outre, les afro-américains libres de Birchtown étaient constamment victimes de discrimination de la part de leurs voisins canadiens et devinrent la cible de violences lors des émeutes de Shelbourne en 1784. En conséquence, 1 200 loyalistes afro-américains décidèrent de quitter la Nouvelle-Écosse en 1792 pour s'installer dans la nouvelle colonie britannique de Freetown, en Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest. De nombreux autres loyalistes afro-américains quittèrent également les États-Unis au lendemain de la révolution, pour s'installer dans les Antilles ou en Floride. Les Britanniques ne libérèrent toutefois pas tous les esclaves qui les avaient accompagnés, car de nombreux propriétaires d'esclaves loyalistes furent autorisés à conserver leurs esclaves. L'esclavage serait finalement aboli en Grande-Bretagne en 1807.

Quant aux patriotes afro-américains, ils furent démobilisés lors de la dissolution de l'armée continentale en décembre 1783. La plupart de ceux qui avaient été réduits en esclavage avant la guerre furent affranchis, comme l'avait promis le Congrès. Mais d'autres ne le furent pas, car des esclavagistes rusés trouvèrent le moyen de revenir sur leurs promesses et de maintenir leurs esclaves en esclavage. À plusieurs reprises, des vétérans afro-américains furent même enlevés et revendus comme esclaves. Mais même pour la majorité des soldats afro-américains émancipés, la vie dans les États-Unis de l'après-guerre n'était pas facile. Le Congrès s'efforça de verser aux soldats continentaux les arriérés de salaire et les pensions qu'il leur devait; si cette situation était difficile pour tous les soldats, elle l'était encore plus pour les anciens combattants afro-américains, qui avaient beaucoup moins de possibilités d'emploi que leurs homologues blancs. Nombre d'entre eux ne purent trouver que des emplois mal rémunérés dans des fermes, se retrouvant dans une situation à peine meilleure que l'esclavage. Les soldats afro-américains ne pouvaient même pas gagner leur vie dans l'armée, le Congrès ayant officiellement interdit aux non-Blancs de servir dans l'armée américaine en 1792.

Pourtant, de nombreux officiers blancs n'abandonnèrent pas les soldats afro-américains qui se trouvaient sous leur commandement. Des hommes comme le lieutenant-colonel Jeremiah Olney, du 1er Rhode Island, se rendirent souvent au tribunal pour aider les vétérans afro-américains à réclamer les arriérés de salaire et les pensions qui leur étaient dus. Grâce en partie aux conseils d'Olney, l'Assemblée du Rhode Island aborda la question en février 1785 dans une loi qui obligeait toutes les communautés à prendre en charge les vétérans afro-américains et autochtones qui ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins. Au cours des premières décennies d'existence des États-Unis, les États du Nord s'efforcèrent peu à peu d'abolir l'esclavage, creusant ainsi le fossé entre "États libres" et "États esclavagistes" qui allait finalement conduire à la guerre de Sécession (1861-1865).