Le récit d'Hérodote sur la Lydie occupe près de la moitié du livre I de ses Histoires et la partie consacrée au roi Crésus est l'une des plus connues et souvent anthologisée. La dernière partie, dans laquelle il traite des femmes lydiennes en tant que prostituées, n'est pas aussi connue, mais elle poursuit une critique de la région réservée auparavant à son roi.

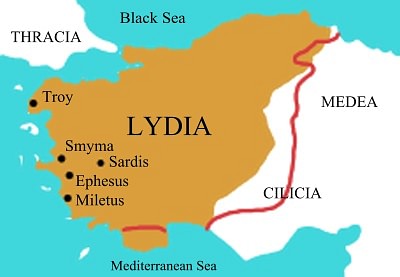

Hérodote (vers 484-425/413 av. J.-C.) visita la Lydie au cours de ses voyages et en donne un compte rendu dans les chapitres I.6-I.94 des Histoires. Dans les deux derniers chapitres, il décrit les femmes de Lydie comme des prostituées qui se vendent pour se constituer une dot en vue du mariage, puis évoque le lien avec la célèbre tombe d'Alyatte avant de passer à une discussion sur la façon dont les Lydiens réagissaient à la famine en jouant à des jeux de distraction et, pour certains, en déménageant et en changeant de nom.

Sa description des jeunes femmes de Lydie comme étant des prostituées est considérée comme exacte, car elle est mentionnée par Strabon (c. 64 - c. 24 ap. J.-C.) et Aélien (175-235 ap. J.-C.) - Strabon à 11.14.16 de sa Géographie et Claude Élien à 4.1 de ses Histoires diverses - à propos d'autres cultures. Strabon cite Hérodote comme étant exact et, à 5.2.3, soutient également les affirmations d'Hérodote ci-dessous (I.94) sur les Tyrséniens qui ont changé leur nom de Lydiens après avoir quitté la région.

L'universitaire Irene-Evangelia Georgiou, et d'autres, ont cependant noté comment Hérodote semble utiliser la description de la tombe d'Alyatte, et la façon dont elle était financée principalement par la prostitution, pour encourager un sentiment de supériorité chez ses lecteurs grecs aux dépens des Lydiens. Il écrit en I.93: "Les lois des Lydiens ressemblent beaucoup à celles des Grecs, excepté dans ce qui regarde la prostitution des filles", puis il continue, ayant déjà décrit la pratique, sans autre commentaire.

Ce silence de la part d'Hérodote a conduit certains chercheurs, dont Georgiou, à supposer que, dans ses deux derniers chapitres sur la Lydie, Hérodote suggère de manière non subtile la supériorité grecque d'une manière qui n'est pas apparente ailleurs dans son œuvre. Comme le note Georgiou, "l'implication d'Hérodote est que la manière grecque est la bonne" dans la mesure où, aussi riche et prospère qu'ait pu être la Lydie, elle s'est toujours engagée dans une pratique que les Grecs rejetteraient comme honteuse (201). Bien que cela puisse être vrai, la critique d'Hérodote à l'égard de la Lydie n'est pas réservée aux deux derniers chapitres de son récit. Elle commence en fait en I.6, se poursuit tout au long du récit et n'est négligée que parce que, pendant la majeure partie du récit, elle s'adresse à Crésus.

Hérodote sur Crésus

Hérodote consacre la majeure partie de son temps au règne de Crésus entre I.6-I.92 et, au milieu de I.6, semble faire allusion à la façon dont il dépeindra les Lydiens à son public grec lorsqu'il note que "Crésus fut le premier non-Grec à avoir soumis les Grecs au paiement d'un tribut". Il passe ensuite à son désormais célèbre récit de la dynastie des Mermnades (vers 700-546 avant J.-C.) et de sa chute. Cette phrase sur le tribut ne signifie peut-être pas grand-chose pour un lecteur moderne, mais pour le public grec d'Hérodote, elle aurait été un rappel de la soumission des Grecs ioniens par Crésus, dont l'histoire est ensuite racontée sous un jour peu flatteur, en commençant par le premier roi de la dynastie des Mermnades.

La dynastie fut fondée par Gygès (règne vers 680-645 av. J.-C.) qui assassina le dernier roi de la dynastie des Héraclides, Candaule. Gygès, qui était le garde du corps de Candaule, avait été forcé par le roi de se cacher dans les chambres royales afin de voir secrètement la reine nue et de corroborer l'affirmation de Candaule selon laquelle elle était la plus belle femme du monde. La reine le remarqua et, humiliée de voir un garde du corps la voir nue, lui proposa de l'aider à se venger de son mari, car elle comprit que c'était lui qui était à l'origine du stratagème, ou d'être exécuté sur-le-champ. Gygès choisit la survie, tua le roi, épousa sa veuve et monta sur le trône.

Gygès et ses successeurs Ardys (règne de 644 à 637 av. J.-C.) et Sadyattès (r. de 637 à 635 av. J.-C.) sont tous morts en combattant les pillards cimmériens qui saccageaient continuellement les colonies lydiennes. Les Cimmériens furent vaincus par Alyattes (règne de 635 à 585 av. J.-C.), père de Crésus (règne de 560 à 546 av. J.-C.), qui devint le centre d'intérêt d'Hérodote pour la première partie du livre I des Histoires. C'est sous le règne d'Alyatte que furent frappées les premières pièces de monnaie au monde, en électrum, tandis que sous le règne de Crésus, elles furent frappées en or.

Après une lutte de pouvoir avec son demi-frère Pantaléon, Crésus monta sur le trône et entreprit la conquête systématique des cités grecques d'Asie mineure. Après avoir soumis l'Ionie, il conclut des traités avec les cités insulaires de la côte égéenne et profita de ces alliances pour exiger un tribut. Depuis la mention par Hérodote de Crésus soumettant les Grecs au paiement d'un tribut en I.6, jusqu'à la description des dures tactiques militaires de Crésus dans sa guerre contre la colonie grecque de Milet en I.17 et des tactiques de ses prédécesseurs en I.18-I.25, il n'y a qu'un pas à franchir, son entretien avec le législateur grec Solon le Sage (I.29-I.33) et jusqu'à I.94, Crésus - ainsi que ses prédécesseurs - sont dépeints comme des tyrans sans grâce et intrigants, tandis que les Grecs, incarnés par l'entretien avec Solon, sont montrés comme sages et réfléchis. Crésus, en tant que personnage central du récit, est régulièrement montré comme stupide, malveillant et cupide.

Chute de Crésus

Hérodote se concentre sur la cupidité de Crésus en I.46-I.91 - depuis le moment où il envisage d'attaquer Cyrus II (le Grand, r. vers 550-530 av. J.-C.) de l'Empire achéménide jusqu'à sa défaite contre Cyrus à la bataille de Thymbrée en 547 avant J.-C., au siège de Sardes et à sa capture. Crésus envoie des émissaires à l'oracle de Delphes pour demander s'il doit entrer en guerre contre Cyrus et, dans l'espoir de recevoir une réponse propice, envoie "une énorme quantité d'or" (I.50), confiant dans la richesse future qu'il amassera une fois Cyrus vaincu et son jeune empire sous le contrôle de la Lydie.

L'oracle accepte l'or et donne aux émissaires leur fameuse réponse: "Ils prédirent l'un et l'autre à ce prince que, s'il entreprenait la guerre contre les Perses, il détruirait un grand empire, et lui conseillèrent de rechercher l'amitié des États de la Grèce qu'il aurait reconnus pour les plus puissants." (I.53). Crésus, ravi, se lance dans la guerre contre Cyrus et, après sa défaite à Thymbrée et un siège de 14 jours, se retrouve enchaîné et sur le point d'être exécuté sur un bûcher devant Cyrus.

Ce n'est que parce qu'il commence à se plaindre de la visite de Solon et du fait qu'il aurait dû l'écouter au sujet de l'erreur qu'il avait commise en se croyant l'homme le plus heureux du monde, que Cyrus suspend l'exécution et permet à Crésus d'envoyer chercher l'oracle pour savoir où il s'était trompé. L'oracle répond que Crésus aurait dû faire suivre sa première question d'une autre: quel empire - celui de Cyrus ou le sien ? - et que la faute lui incombait donc entièrement. L'oracle l'informe également que sa défaite était programmée depuis le moment où Gygès avait assassiné Candaule - usurpant une position à laquelle il n'avait pas droit et trahissant la confiance de son maître - et que ce châtiment n'était que justice.

Quelle que soit l'interprétation qu'un public moderne pourrait faire de l'histoire de Crésus, Hérodote prend soin de la présenter sous un jour qui serait non seulement acceptable pour ses lecteurs grecs, mais aussi satisfaisant. L'histoire pourrait être interprétée comme le tyran lydien recevant ce qu'il méritait pour son traitement des cités-états grecques d'Ionie. Hérodote devient plus direct dans ses deux derniers chapitres, du moins dans la façon dont un public grec antique aurait pu les comprendre, mais ils ne constituent pas la critique singulière que certains ont prétendu.

La tombe d'Alyatte et les prostituées

Après une dernière discussion sur les offrandes dédicatoires de Crésus en I.92, Hérodote passe à son récit sur la tombe d'Alyatte et la manière dont elle a été financée avant de conclure son récit sur la manière dont les Lydiens ont fait face à l'infortune en émigrant vers d'autres contrées. Les passages suivants sont tirés de l'Histoire d'Hérodote traduite par Larcher:

La Lydie n'offre pas, comme certains autres pays, des merveilles qui méritent place dans l'histoire, sinon les paillettes d'or détachées du Tmolus par les eaux du Pactole. On y voit cependant un ouvrage bien supérieur à ceux que l'on admire ailleurs (j'en excepte toutefois les monuments des Égyptiens et des Babyloniens): c'est le tombeau d'Alyattes, père de Crésus. Le pourtour est composé de grandes pierres, elle reste de terre amoncelée. Il a été construit aux frais des marchands qui vendent sur la place, des artisans et des courtisanes. Cinq termes, placés au haut du monument, subsistaient encore de mon temps, et marquaient par des inscriptions la portion que chacune de ces trois classes avait fait bâtir. D'après les mesures, la portion des courtisanes était visiblement la plus considérable ; car toutes les filles, dans le pays des Lydiens, se livrent à la prostitution: elles y gagnent leur dot, et continuent ce commerce jusqu'à ce qu'elles se marient. Elles ont le droit de choisir leurs époux. Ce monument a six stades deux plèthres de tour, et treize plèthres de largeur. Tout auprès est un grand lac qui ne tarit jamais, à ce que disent les Lydiens. On l'appelle le lac Gygée: cela est tel. Les lois des Lydiens ressemblent beaucoup à celles des Grecs, excepté dans ce qui regarde la prostitution des filles. De tous les peuples que nous connaissions, ce sont les premiers qui aient frappé, pour leur usage, des monnaies d'or et d'argent, et les premiers aussi qui aient fait le métier de revendeurs. A les en croire, ils sont les inventeurs des différents jeux actuellement en usage tant chez eux que chez les Grecs ; et ils ajoutent que, vers le temps où ces jeux furent inventés, ils envoyèrent une colonie dans la Tyrrhénie. Voici comment ils racontent ce fait.

XCIV. Sous le règne d'Atys, fils de Manès, toute la Lydie fut affligée d'une grande famine, que les Lydiens supportèrent quelque temps avec patience. Mais, voyant que le mal ne cessait point, ils y cherchèrent remède, et chacun en imagina à sa manière. Ce fut à cette occasion qu'ils inventèrent les dés, les osselets, la balle, et toutes les autres sortes de jeux, excepté celui des jetons, dont ils ne s'attribuent pas la découverte. Or, voici l'usage qu'ils firent de cette invention pour tromper la faim qui les pressait. On jouait alternativement pendant un jour entier, afin de se distraire du besoin de manger, et, le jour suivant, on mangeait au lieu de jouer. Ils menèrent cette vie pendant dix-huit ans ; mais enfin, le mal, au lieu de diminuer, prenant de nouvelles forces, le roi partagea tous les Lydiens en deux classes, et les fit tirer au sort, l'une pour rester, l'antre pour quitter le pays. Celle que le sort destinait à rester eut pour chef le roi même, et son fils Tyrrhénus se mit à la tête des émigrants. Les Lydiens que le sort bannissait de leur patrie allèrent d'abord à Smyrne, où ils construisirent des vaisseaux, les chargèrent de tous les meubles et instruments utiles, et s'embarquèrent pour aller chercher des vivres et d'autres terres. Après avoir côtoyé différents pays, ils abordèrent en Ombrie, où ils se bâtirent des villes, qu'ils habitent encore à présent; mais ils quittèrent le nom de Lydiens, et prirent celui de Tyrrhéniens, de Tyrrhénus, fils de leur roi, qui était le chef de la colonie.

Conclusion

Les deux derniers passages sur la Lydie commencent par l'insulte d'Hérodote concernant la Lydie, qui n'a "pas beaucoup de merveilles" par rapport à d'autres pays, puis passent à la description du tombeau et à la manière dont sa construction a été financée. Il note que la plupart des contributions provenaient de prostituées, c'est-à-dire des jeunes femmes de Lydie, sans commentaire, ce qui, comme on l'a noté, est une déviation par rapport à sa pratique habituelle. Georgiou commente:

[Hérodote, qui ne connaissait pas la langue] se contente des inscriptions sur la tombe, qu'il ne peut même pas lire... son attitude vis-à-vis de la coutume [des femmes lydiennes qui se prostituent] n'est pas du tout prudente, comme elle l'était dans d'autres cas, et suscite donc des soupçons. Hérodote ne donne pas d'explication financière rationnelle à cette pratique, comme il le fait dans le cas de la prostitution babylonienne, ni d'explication religieuse, comme dans le cas du culte de Milytta. Il semble qu'il ne mentionne la prostitution que pour décrire la façon dont le tombeau a été construit et pour expliquer les inscriptions qui y figurent... L'absence d'explication rationnelle d'Hérodote pour la coutume lydienne [peut être] pour encourager les préjugés contre les Lydiens... puisqu'il différencie les Grecs et les Lydiens en raison de cette même coutume. (201-202)

Cette interprétation de I.93-I.94 est judicieuse car Hérodote semble ne pas s'être intéressé aux Lydiens et à leurs coutumes de I.6 jusqu'au début de I.93. En racontant la merveille de la tombe d'Alyatte, il semble soudain obligé de commenter leur coutume de prostitution, puis continue dans le chapitre suivant à parler de la façon dont les Lydiens ont inventé des jeux pour les aider à faire face aux difficultés de la famine. Les jeux, tels qu'Hérodote les présente, ne mettent pas fin à la famine, qui est finalement résolue lorsqu'une partie de la population émigre ailleurs.

Cela ne veut pas dire que le récit d'Hérodote sur les Lydiens est inexact, mais seulement qu'il est soigneusement adapté à un public grec. Hérodote semble dire à ses lecteurs grecs: "Oui, vous avez peut-être entendu de grandes choses sur la Lydie, mais ne vous inquiétez pas, ils sont loin du niveau de la civilisation grecque et ne l'ont jamais été", et il le dit clairement, comme Georgiou et d'autres l'ont noté, dans les deux derniers passages. En fait, sa conclusion est simplement sa critique la plus claire de la Lydie, mais pas la seule, puisqu'il informe tranquillement son public grec depuis le chapitre I.6 qu'il est supérieur aux Lydiens à tous points de vue.