Bien que les Byzantins et les Arméniens soient tous deux chrétiens, les types de christianisme qu'ils professent présentent des différences importantes qui ont conduit à un manque de reconnaissance et à des tensions entre les deux groupes, et une partie considérable de leurs relations, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, est liée à la religion. Ces tensions et l'absence de compromis ont constitué un élément essentiel des relations entre Byzantins et Arméniens pendant des siècles et ont abouti à une séparation durable entre l'Église orthodoxe et l'Église arménienne.

Différences de croyances

Comme pour de nombreuses confessions chrétiennes, il n'existe en fait que quelques différences essentielles. Les principales croyances, telles que Jésus est le Fils de Dieu, la vie éternelle et la communion, sont pour la plupart les mêmes. Les principaux désaccords entre l'Église arménienne et l'Église orthodoxe peuvent, pour les besoins de la théologie médiévale, être ramenés à deux grands points de désaccord. Premièrement, les Arméniens ont rejeté le quatrième concile œcuménique, qui a été reconnu par le patriarche de Constantinople et le pape à Rome, bien que de nombreuses personnes en Syrie et en Égypte s'y soient opposées. Deuxièmement, l'Église arménienne maintenait qu'elle était une Église autonome, ce qui allait à l'encontre des opinions byzantines en la matière. Bien qu'il y ait eu d'autres questions, comme l'utilisation par les Arméniens de pain azyme et de vin non mélangé pour le sacrement, ces deux questions étaient les deux principaux points de discorde.

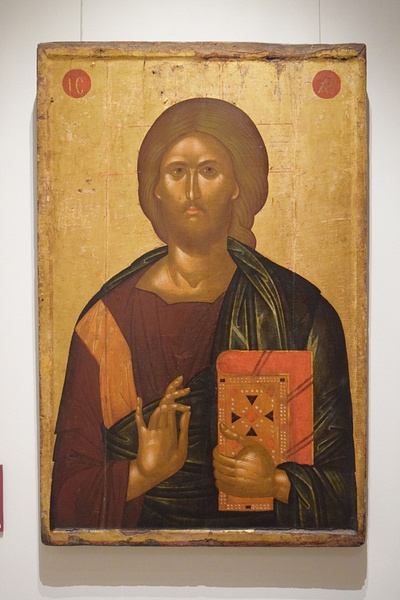

Le quatrième concile œcuménique, qui se tint à Chalcédoine, eut lieu en 451 de notre ère. Aucun délégué arménien n'était présent au concile, en raison d'un désastre national survenu quelques semaines auparavant lors de la bataille d'Avarayr, où de nombreux Arméniens de premier plan avaient été tués par l'armée perse sassanide. Le concile de Chalcédoine précisa la nature du Christ, une question qui avait entraîné des divisions et des différends religieux bien avant le premier concile œcuménique de Nicée, en 325 de notre ère. Le quatrième concile œcuménique décida que le Christ avait deux natures distinctes, l'une humaine et l'autre divine, parfaitement unies dans l'hypostase, sans être ni supérieures ni inférieures. Naturellement, tout point de vue différent était considéré comme hérétique. Cette décision suscita beaucoup de ressentiment dans les provinces orientales de l'Empire byzantin, où de nombreux habitants croyaient à la position christologique du monophysisme.

Les monophysites croient que le Christ a une seule nature, où la divinité et l'humanité sont parfaitement unies. Parmi ces dissidents se trouvaient les Arméniens. L'absence de participation des Arméniens ne les incita pas non plus à accepter les décisions du concile, car leur voix et leurs préoccupations n'avaient pas été entendues. En outre, l'empereur Marcien (r. de 450 à 457 de notre ère), qui présidait le Conseil, avait rejeté les demandes d'aide des Arméniens contre les Perses. Deux des successeurs de Marcien, Zénon (r. de 474 à 491 de notre ère ) et Anastase Ier (r. de 491 à 518), allèrent même jusqu'à désavouer le concile de Chalcédoine, ce qui nuit davantage encore à sa réputation, bien qu'il ait été réaffirmé sous Justin Ier (r. de 518 à 527). Les Arméniens reconnaissaient le troisième concile œcuménique, qui s'était tenu à Éphèse en 431 de notre ère, en tant que dernier concile légitime, sans reconnaître le concile de Chalcédoine ni aucun des conciles suivants qui étaient considérés comme œcuméniques dans la tradition orthodoxe. Ce point de vue avait été énoncé à l'origine lors du premier concile de Dvin en 506, puis réaffirmé en 554.

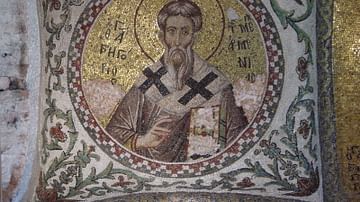

La deuxième question majeure était celle de l'autonomie de l'Église arménienne. L'Arménie fut la première nation chrétienne du monde, saint Grégoire l'Illuminateur ayant converti le roi Tiridate le Grand (r. de 287 à 330 de notre ère) au début du quatrième siècle. Saint Grégoire lui-même était la pomme de discorde. Léonce, archevêque de Césarée, avait consacré saint Grégoire, et les Byzantins pensaient que cela le rendait redevable, ainsi que ceux qu'il avait convertis, au diocèse de l'archevêque de Césarée. Les Arméniens soutenaient que, bien que saint Grégoire ait converti leur roi, la tradition du christianisme arménien était en fait beaucoup plus ancienne, ayant débuté par les conversions des apôtres Thaddée et Barthélemy dans les quelques décennies qui avaient suivi la mort du Christ. Cette origine apostolique leur conférait, à leurs yeux, un droit inviolable à une église autonome, puisque leur église avait été créée à peu près au moment où les premiers missionnaires chrétiens s'étaient aventurés hors de la Palestine.

L'historien arménien du VIIe siècle Sébéos souligne également que Jésus avait enseigné aux apôtres et qu'il était donc parfaitement normal que saint Grégoire ait été formé à Césarée, l'éducation étant un élément essentiel du christianisme et non un élément subalterne (Sébéos 114-132). Pour les Arméniens, la préservation de l'autonomie de leur église nationale était également liée à la préservation de leur autonomie politique et de leur identification ethnique. Pour les Byzantins, il était important que l'Église arménienne reconnaisse la supériorité de l'archevêché de Césarée afin qu'elle soit techniquement sous la domination et l'influence de l'Empire byzantin. Lorsque les Arméniens étaient sous le contrôle des Perses ou des Arabes, ils bénéficiaient d'une plus grande marge de manœuvre dans leur administration ecclésiastique et, bien entendu, l'Église arménienne bénéficiait d'un soutien total de la part des États arméniens indépendants des IXe, Xe et début XIe siècles. Bien que ce sujet ait toujours été controversé entre les Byzantins et les Arméniens, leur relation était particulièrement tendue pendant les périodes de domination byzantine sur l'Arménie, aux VIIe et XIe siècles. C'est à ce moment-là que les tensions religieuses remontèrent à la surface et eurent un impact sur les échecs de Byzance au cours de ces siècles.

Le monothélisme

En échange de son aide pour reprendre le trône sassanide, Khosro II (r. en 590 et de 591 à 628) avait cédé la majeure partie de l'Arménie à l'empereur Maurice (r. de 582 à 602). C'est toutefois sous la dynastie des Héraclides (r. de 610 à 695, et de 705 à 711) que les Byzantins s'impliquèrent pour la première fois dans la religion arménienne. Héraclius (r. de 610 à 641) avait discuté de l'union ecclésiastique avec des ecclésiastiques arméniens lorsqu'il se trouvait en Arménie lors de ses campagnes contre les Perses, et une fois la reconquête byzantine de la région achevée, il ouvrit des négociations plus approfondies. En 632, Héraclius se rendit à Théodosiopolis et conclut un accord avec le catholicos arménien Ezr lors du concile de Karin, qui résolut quelques différends mineurs entre l'Église arménienne et l'Église orthodoxe, en supprimant la partie arménienne supplémentaire du Trisagion, l'un des hymnes de la Divine Liturgie, et en ramenant la célébration arménienne de Noël à la date orthodoxe du 25 décembre. En 632, les Grecs et les Arméniens célébrèrent la messe de Noël ensemble grâce à ce changement.

Héraclius adopta également une formule de compromis, connue sous le nom de monothélisme, qui, espérait-il, apaiserait les Arméniens sans ignorer directement les décisions du concile de Chalcédoine. Le monothélisme était une doctrine christologique qui enseignait que le Christ avait deux natures, comme la position du concile de Chalcédoine, mais qu'il avait une seule volonté, comme la nature singulière proposée par les monophysites. Il fut créé pour régler la question une fois pour toutes afin que tous les sujets byzantins puissent coopérer et renforcer les défenses byzantines contre le nouvel ennemi qui commençait à émerger des sables de l'Arabie.

De nombreux moines et évêques arméniens de l'Est n'acceptèrent pas les actions d'Ezr, et certains ne l'honoraient plus en tant que catholicos, critiquant sévèrement sa décision. Le concile arménien de Dvin renonça officiellement à l'accord d'Ezr avec Héraclius en 645, ne reconnaissant à nouveau que les trois premiers conciles œcuméniques. L'accord ne fut probablement conclu qu'en raison de la crainte des Arméniens des répercussions byzantines ou parce qu'Ezr fut convaincu par l'accord de compromis d'Héraclius, soit par conviction, soit par corruption. Une fois que les Arabes eurent envahi le pays, ils soutinrent fortement le concept d'une Église arménienne, car il créait un fossé entre les Byzantins et les Arméniens.

Le monothélisme était mal perçu par la plupart des Arméniens, qui étaient devenus la seule véritable population monophysite à rester sous la domination byzantine après la chute de la Syrie et de l'Égypte aux mains des Musulmans. Les Byzantins orthodoxes n'aimaient pas non plus le monothélisme, qu'ils considéraient comme une dilution du véritable credo de l'Église. Les animosités ethniques et religieuses entre Grecs et Arméniens ne furent qu'attisées par le monothélisme, qui créa une division entre la maison royale et ses sujets byzantins et arméniens, empêchant une défense vigoureuse de l'Empire byzantin, en particulier en Arménie. Le problème persista sous le règne de Constance II (r. de 641 à 668), malgré la publication par Constance d'un texte qui tenta d'étouffer l'affaire en interdisant à tout le monde dans l'empire de discuter du monothélisme. Une faible entente entre les Églises fut à nouveau obtenue lorsque Constance entra à Dvin avec l'armée byzantine en 652, forçant l'union des Églises. Le monothélisme finit par être renversé par le sixième concile œcuménique en 681, qui réaffirma le verdict du concile de Chalcédoine sur la nature du Christ. Il fut brièvement ressuscité sous l'empereur Philippicos Bardanès (r. de 711 à 713) en 711, mais il fut très mal accueilli par presque tout le monde et ne survécut pas à la chute de Bardanès deux ans plus tard.

Pourparlers ultérieurs sur la réunification

Bien qu'il ait été un échec total, le monothélisme était une tentative de compromis entre les Églises orthodoxe et arménienne. Peu de tentatives de compromis furent faites après le sixième concile œcuménique de 681. En 730, Germain Ier, le patriarche de Constantinople, tenta d'approcher les Arméniens, mais ces pourparlers furent interrompus par la montée de l'iconoclasme. L'iconoclasme, le plus connu des nombreux conflits religieux byzantins, portait sur la question de savoir si les icônes pouvaient être utilisées comme intermédiaires dans le christianisme ou si elles constituaient une forme d'idolâtrie. L'iconoclasme, qui dura de 726 à 843, mobolisa toute l'attention des autorités ecclésiastiques, ce qui mit en veilleuse tout dialogue avec l'Arménie pendant plus d'un siècle.

C'est sous l'égide du patriarche Photios Ier, au IXe siècle, que ces pourparlers reprirent pour de bon. Photios, d'origine arménienne, envoya des lettres au catholicos arménien Zacharias et au prince arménien Achot Ier (r. de 884 à 890) dans l'espoir de reprendre les pourparlers sur l'unification de l'Église. Dans une lettre à Achot Ier, Photios modifia délibérément l'exactitude historique afin d'apaiser les Arméniens et d'espérer créer une atmosphère de compromis et d'ouverture dans les discussions doctrinales entre les Byzantins et les Arméniens. La découverte supposée des reliques de trois des saints les plus célèbres de l'Église arménienne, saint Grégoire l'Illuminateur, sainte Hripsimé et sainte Gaïané, était également un geste de réconciliation et de reconnaissance envers les traditions des Arméniens. Les Arméniens possédaient déjà les reliques de ces saints en Arménie et les vénéraient depuis des années, de sorte que l'annonce fut ignorée. L'action, cependant, était importante pour montrer un geste de conciliation et de respect envers les Arméniens, ce qui avait été le plus souvent absent des discussions précédentes sur l'union ecclésiastique.

Le concile de Ŝirakawan se réunit pour discuter des questions christologiques en 862. Jean, le métropolite de Nicée, y rencontra le catholicos Zacharie, de nombreux ecclésiastiques arméniens de premier plan, et même le commandant en chef de l'Arménie, Achot Bagratide, qui deviendrait Achot Ier. Bien que les pourparlers n'aient finalement abouti à rien, les Arméniens et les Byzantins ayant simplement convenu de ne pas être d'accord, il s'agissait d'un réel effort de dialogue interconfessionnel, dirigé par les intentions honnêtes de Photios, ainsi que par les intérêts d'Achot Ier et de Zacharie à accroître l'influence arménienne dans le Caucase, et qui ne fut pas éclipsé par les menaces ou les coups de sabre byzantins. Toute chance de réouverture des pourparlers pendant le second mandat de Photios en tant que patriarche fut anéantie par la mort du catholicos Zacharie et l'absence d'homologues arméniens plus conciliants avec lesquels entamer des pourparlers. En fin de compte, un modus vivendi fut établi entre les deux peuples, qui coexistèrent pacifiquement et assez amicalement pendant près d'un siècle avant que les tensions ne recommencent à se manifester.

Absence de compromis

La période qui suivit la mort de l'empereur Basile II (r.de 976 à 1025), entre 1025 et 1071, devint la période la plus oppressive de l'histoire byzantine pour les Arméniens. Avec les conquêtes des États arméniens avant et pendant cette période, le clergé grec commença à insister sur les conversions arméniennes à l'orthodoxie. Sans État arménien pour les défendre, les Arméniens se retrouvèrent seuls face à leur situation précaire dans l'Empire byzantin. L'empereur Constantin IX (r. de 1042 à 1055) garda deux catholicos arméniens, Petros et Khatchik II, à Constantinople comme prisonniers virtuels. Constantin IX tenta également de faire abolir complètement le poste de Catholicos arménien et demanda aux soldats byzantins de torturer les Arméniens à Sébaste pour découvrir où se trouvaient les richesses de l'Église. Toutes ces actions suscitèrent un profond ressentiment des Arméniens à l'égard des Byzantins.

La situation des Arméniens devint si grave qu'au siècle suivant, le patriarche syrien Michel le Grand déclara que l'influence maléfique de Satan avait dû pousser les Byzantins à faire des choses aussi terribles et le patriarche de Constantinople à ordonner de piétiner les textes liturgiques et l'huile sainte arméniens (Michel le Grand, 175). Bien qu'il y ait eu une persécution généralisée dirigée par l'État, aucune source primaire ne mentionne une tentative de conversion massive de tous les Arméniens, en particulier de l'important contingent arménien dans l'armée ou de l'aristocratie byzantine d'origine arménienne.

L'élimination de l'Église arménienne servirait théoriquement les intérêts de Byzance. Elle supprimerait une source d'identité nationale arménienne et affirmerait l'orthodoxie religieuse dans tout Byzance. Bien que les considérations politiques aient été évidemment importantes, il convient de rappeler l'importance des croyances religieuses au Moyen-Âge et le fait que les Byzantins avaient tout intérêt à intégrer les Arméniens dans le giron orthodoxe. Il est vrai que toute possibilité de discussion se brisait presque immédiatement sur l'intransigeance des croyances religieuses, mais cette obstination n'était pas seulement le fait des Byzantins. Ni les Byzantins ni les Arméniens n'accordaient beaucoup de crédit aux arguments religieux de l'autre, et ni l'un ni l'autre ne voulait vraiment changer de position, ce qui empêchait toute forme d'accord de compromis.

Les Arméniens, comme tous les peuples, ont de multiples facettes, et c'est certainement le cas de la religion. Les Arméniens étaient coupables de préjugés religieux, tout comme les Byzantins. L'historien arménien Matthieu d'Édesse ridiculise les pratiques religieuses grecques, comme la date de Pâques, et rend les erreurs de l'Église orthodoxe responsables d'une multitude de catastrophes politiques et naturelles (Matthieu d'Édesse, 41-42). Les soldats byzantins sous Constance II se plaignaient du manque de respect des Arméniens locaux et des anathèmes du clergé arménien à leur encontre. À d'autres moments, cependant, ils pouvaient être étonnamment bien disposés, comme lorsque le catholicos Nersès III invita Constance à visiter l'église Saint-Grégoire récemment achevée.

Par-dessus tout, les Arméniens défendirent fermement et obstinément l'autonomie de leur Église. Le catholicos Khatchik Ier défendit les Arméniens qui vivaient dans l'Empire byzantin contre l'empiètement du clergé grec à la fin du Xe siècle. En fait, les catholicos arméniens étaient généralement connus pour leur fermeté en matière de religion, Khatchik II maintenant ses croyances monophysites malgré les persécutions byzantines, comme le firent plusieurs autres catholicos qui furent faits prisonniers par les Byzantins. Les historiens arméniens éprouvaient une certaine fierté à décrire comment des compatriotes arméniens s'étaient rendus à Constantinople et avaient réfuté toutes les questions des principaux ecclésiastiques et empereurs orthodoxes. Matthieu d'Édesse mentionne un vardapet arménien, un ecclésiastique arménien très instruit, qui se rendit à Constantinople à la demande de Jean Ier Tzimiskès (r. de 969 à 976) et qui réfuta parfaitement les questions des docteurs de l'église de Sainte-Sophie. Gagik II d'Arménie (r. de 1042 à 1045) fit un travail tout aussi élogieux lorsqu'il plaida en faveur du traitement bienveillant des Arméniens auprès de Constantin X Doukas (r. de 1059 à 1067).

Conclusion

Le thème dominant entre les Arméniens et les orthodoxes byzantins était l'intolérance religieuse de part et d'autre. Bien sûr, il y eut des exceptions. Les Églises ont parfois entretenu des relations plus amicales, comme lors de la tentative de compromis au concile de Ŝirakawan en 862, et les deux Églises s'accordèrent sur la nature hérétique de groupes tels que les Pauliciens et les Tondrakiens. L'historien arménien Ghevond loua même Léon III (r. de 717 à 741) pour avoir défendu le christianisme dans une lettre au calife Omar, bien que Léon ait été un chrétien orthodoxe. Cet exemple illustre un thème présent tout au long de cette période: pour les Arméniens, la domination byzantine était préférable à la domination d'une puissance musulmane. De nombreux Byzantins, lorsqu'ils étaient confrontés à un choix similaire entre la domination d'une autre secte chrétienne et celle des musulmans, exprimaient le sentiment supposé du Mégaduc Lucas Notaras, selon lequel il valait mieux voir le turban du Turc régnant dans la Cité que la mitre latine. Il n'en allait pas de même pour les Arméniens. Malgré l'atmosphère généralement intolérante de la Byzance médiévale sur le plan religieux, où l'hérésie était indistincte de la trahison, la plupart des Arméniens ont volontiers soutenu les Byzantins contre les Musulmans. Certains Arméniens se sont même convertis par choix après avoir immigré à Byzance, souvent pour obtenir une meilleure position dans la société.

Les tensions et les conflits nés des différences entre l'Église orthodoxe byzantine et l'Église arménienne ont néanmoins joué un rôle essentiel dans les relations entre Byzantins et Arméniens. Cette différence a contribué à préserver la culture arménienne au cours des siècles, mais elle a aussi empêché le rapprochement entre les deux peuples. En fin de compte, les différences religieuses ont largement contribué à la rupture définitive des relations entre l'Église byzantine et l'Église arménienne et ont été à l'origine de la scission entre les Églises qui perdure jusqu'à aujourd'hui.