Un sutra ("fil", en sanskrit) est un texte écrit dans les systèmes de croyance de l'Hindouisme, du Jaïnisme et du Bouddhisme. Il est censé préserver fidèlement les enseignements importants de ces religions et guider l'adepte sur le chemin menant de l'ignorance et de l'enfermement dans le cycle sans fin des renaissances et des morts (samsara) à la libération spirituelle.

Un sutra est donc considéré comme partie intégrante des écritures de ces religions. Ces écrits sont appelés sutras car, tel un fil (ou une ficelle), ils relient sous forme écrite une tradition auparavant orale. Le terme était aussi presque certainement aussi descriptif initialement, car les œuvres étaient écrites sur des feuilles ou des lattes de bambou pressées, qui étaient ensuite reliées par un fil.

Les Védas hindous furent préservés sous forme orale avant d'être mis par écrit durant la période védique (vers 1500-500 av. J.-C.), tout comme les écritures du Jaïnisme, les Agamas, dont la forme écrite date des VIe-IIIe siècles av. J.-C., avec des sutras plus tardifs datant jusqu'au Ve siècle ap. J.-C. Les premières écritures du Bouddhisme datent du 1er au VIe siècle ap. J.-C. La plupart des sutras correspondent à la définition ci-dessus de présentations faisant autorité des paroles originales des sages fondateurs. Un certain nombre d'entre eux cependant sont des manuels sur la manière de se conduire, sur des questions politiques, ou bien relatent des critiques et des commentaires sur divers autres sujets.

L'Hindouisme (connu par ses adeptes sous le nom de Sanatan Dharma, "Ordre éternel") soutient qu'il n'a pas de fondateur et que ses principes furent transmis par Brahman, créateur de l'univers et l'Univers lui-même, qui dit les Védas (connaissance) directement à l'humanité. Ses sutras, qui font partie des Védas, sont donc considérés comme étant d'origine entièrement divine. Les sutras du Jaïnisme prétendent préserver les enseignements originels du 24ème tirthankara ("bâtisseur de gué", maître), le sage Vardhamana, plus connu sous le nom de Mahavira (vers 599-527 av. J.-C.). Les sutras jaïns sont également appelés suyas et fournissent aux adeptes les lignes directrices essentielles pour mener une vie significative vers la libération. Les sutras du Bouddhisme (appelés aussi suttas) suivent le même paradigme en ce sens qu'ils sont considérés comme les paroles authentiques du sage Siddhartha Gautama, le Bouddha (vers 563-483 av. J.-C.), mémorisées par l’un de ses plus proches disciples, puis mises par écrit afin de préserver sa vision.

Les sutras de chaque religion ont inspiré les systèmes de croyances de génération en génération à travers les âges et sont toujours consultés comme guides et pour une compréhension adéquate de la vie. Les sutras de chacun de ces systèmes de croyance diffèrent, parfois sensiblement, mais leur message essentiel est le même: les humains sont maintenus prisonniers par l’ignorance de la véritable nature de l’existence. Mais en se libérant de cet esclavage, l'on peut atteindre la libération spirituelle complète et briser le cycle des renaissances et des morts.

L'ignorance de la véritable nature de la vie et de soi-même amène l'âme à vivre des incarnations répétées dans un corps physique qui doit connaître les maladies, la perte, la vieillesse et à la mort, et rend aveugle aux possibilités de transformation. Les sutras sont comme une sorte de manuel guidant chacun vers la reconnaissance d'une vie plus élevée et plus significative. Ces œuvres furent copiées et conservées à de multiples reprises, dans de nombreuses langues, depuis leur première mise par écrit, et elles continuent de guider les adeptes aujourd'hui.

Hindouisme et Écoles Nastika

Comme indiqué précédemment, l'Hindouisme prétend ne pas avoir de fondateur, car ses principes auraient été transmis la première fois directement de l'Univers à l'humanité. Selon ce système de croyance, l'entité connue comme Brahman – créateur et gardien de l'univers et l'Univers lui-même – mit toutes choses en mouvement et les maintient. Brahman est reconnu comme bien trop majestueux pour être compris par un esprit mortel. Cependant, demeurant distant tout en souhaitant le contact avec les humains, il a placé une étincelle divine de lui-même en chaque individu.

Cette étincelle est l'atman, et l'atman de chacun le relie à tous les autres êtres humains, à tous les autres êtres vivants, et ainsi qu'à Brahman. Selon l'Hindouisme, le but de la vie est d'être fidèle à son dharma (devoir), et en accord avec son karma (action juste), responsabilité que nul autre ne peut assumer, afin d'échapper au cycle des renaissances et des morts et d'atteindre l'unité avec son atman, ce qui ramène alors naturellement à l'unité avec Brahman.

Cette connaissance de l'Ordre Éternel et de la nature de la vie fut exprimée par Brahman dans des vibrations "entendues" dans le passé par les sages indiens, qui les conservèrent oralement. Au cours de la période védique, ces "vibrations" furent consignées par écrit sous la forme des Védas. Vers 600 av. J.-C., un bouleversement général de la pensée sociale, politique et religieuse se produisit en Inde, qui conduisit certains penseurs et réformateurs religieux à remettre en question les principes fondamentaux de l'Hindouisme et de ses pratiques.

Les Védas étaient écrits en sanskrit, langue que les gens ne comprenaient pas, ils étaient donc interprétés pour les gens ordinaires par le clergé hindou, qui vivait dans un luxe bien supérieur au commun des mortels. De plus, les prêtres hindous expliquaient aux gens que, quoi qu'ils souffraient ou pensaient souffrir, tout cela faisait partie de l'Ordre Eternel, et nul ne devait s'en plaindre.

Ce sentiment d'injustice mena à un mouvement de réforme, qui entraîna une scission de l'Hindouisme orthodoxe. De nombreuses écoles furent créées, adhérant à la vision hindoue ou s'en écartant pour créer la leur. Les écoles qui reconnaissaient l'autorité divine des Védas étaient appelées astika ("il existe"), tandis que celles qui rejetaient l'orthodoxie et embrassaient l'hétérodoxie étaient appelées nastika ("il n'existe pas"). Les trois écoles nastika qui ont suscité le plus d'intérêt et attiré le plus d'adeptes étaient le Charvaka, le Jaïnisme et le Bouddhisme.

Le Charvaka, fondé vers 600 av. J.-C. par le réformateur Brihaspati, rejetait complètement les aspects surnaturels de l'Hindouisme et affirmait que l'expérience directe et personnelle était le seul moyen d'établir la vérité. L'école Charvaka, mettant l'accent sur le matérialisme comme réalité, soutenait également que tout ce qui ne pouvait être appréhendé par les sens n'existait pas, et que les éléments observables que sont l'air, la terre, le feu et l'eau sont tout ce qui existe. Pour Charvaka, la religion est une invention des forts pour contrôler les faibles, et la recherche pour l'individu de sa compréhension personnelle du plaisir est le sens et le but de la vie.

L'accent mis par Charvaka sur le pratique et l'empirique devait influencer le développement de la méthode scientifique en Inde et ouvrir des perspectives de progrès dans de nombreux domaines qui n'auraient jamais été explorés par le théisme orthodoxe antérieur qui inspirait la pensée populaire. Cependant, l'insistance de cette école sur le plaisir pour le plaisir comme but ultime de la vie, et son refus d'une vie après la mort faite de récompenses et de châtiments, ne répondirent pas aux besoins de la population et conduisirent à son déclin. Aucun sutra Charvaka ne fut jamais découvert, et tout ce que l'on sait de cette philosophie provient de textes bouddhistes et jaïns ultérieurs qui la dénoncent.

Sutras Hindous

Les sutras hindous, en revanche, sont bien connus et exercent une influence considérable sur la vie de leurs adeptes et sur la spiritualité du monde depuis leur première mise par écrit. Selon la croyance hindoue, ce que Brahman a originellement dit est qualifié de Shruti ("ce qui est entendu") et s'applique aux Védas. D'autres textes, dont les sutras, sont appelés Smritis ("ce dont on se souvient"), car ils préservent les concepts, les enseignements et les interprétations des Védas par les sages anciens. Il existe un grand nombre de sutras hindous et, faute de place, seuls quelques-uns seront abordés ici.

Brahma Sutras: composé entre env. 200 av. J.-C. et 200 apr. J.-C., ce texte, dont la forme la plus ancienne est attribuée au sage Badarayana (appelé aussi Veda Vyasa), auteur traditionnel de la grande épopée indienne du Mahabharata. Les Brahma Sutras traitent de la nature fondamentale de Brahman, commentent les Upanishads et critiquent les écoles de pensée non orthodoxes telles que le Bouddhisme, le Jaïnisme, le Samkhya et le Yoga. Il s'agit du texte fondateur de l'école Vedanta de l'Hindouisme, l'une des six écoles astika formées après env. 600 av. J.-C., et qui maintient la tradition hindoue orthodoxe de la période védique.

Nyaya Sutras: composé vers 300 av. J.-C. par le sage védique Akshapada Gautama, ce texte présente le point de vue d’une autre des premières écoles astika, la Nyaya, dont l’objectif principal était l’épistémologie, c'est à dire savoir comment l'on sait ce que l’on sait. L’ouvrage présente les quatre pramanas (façons d’établir la vérité, les fondements de la connaissance): la perception sensorielle, la déduction, la comparaison, et l'attestation d’un expert. L’école Nyaya fut la principale responsable du détournement des gens du Bouddhisme, ceci en discutant publiquement avec les maîtres bouddhistes et en les vainquant.

Yoga Sutras: composé entre env. 100 av. J.-C. et 500 ap. J.-C., il s'agit du texte classique sur la philosophie et la pratique du yoga ("discipline"), attribué au sage Patanjali. Outre le hatha yoga (discipline de la force) que la plupart des gens, surtout en Occident, appellent "yoga", il existe de nombreuses formes de yoga, comme le jian yoga (discipline intellectuelle) ou le bhakti yoga (discipline dévotionnelle). Les Yoga Sutras constituent le texte fondateur du Yoga Darshana (philosophie du yoga) et sont les plus populaires des sutras hindous.

Samkhya Sutra: sa date de composition est incertaine, car il est attribué au sage védique Kapila (peut-être vers 620 av. J.-C.), fondateur de l’école astika du Samkhya, qui mettait l’accent sur le rationalisme et la dualité de l’esprit et de la matière. La philosophie du Samkhya inspire le Yoga, et c’est pourquoi le Samkhya Sutra est souvent associé au Yoga Sutra, le premier établissant la condition spirituelle et le second traitant de la manière d’y répondre. Kapila, dont la philosophie influença peut-être la pensée du Bouddha plus tard, introduisit dans l’Hindouisme le concept des trois qualités de l’âme, les gunas (Sattva, la Sagesse; Rajas, la Passion; Tamas, la Confusion), qui devint central dans le système de croyances.

Kama Sutra: composé vers 300 av. J.-C. par le sage Vatsyayana, le Kama Sutra est l’un des textes hindous les plus connus en Occident. Bien qu'il soit souvent qualifié à tort de "manuel sexuel" ésotérique, il s'agit en réalité d'un traité sur la valeur spirituelle de l'amour érotique, du plaisir sensoriel en tant que don divin, et sur l'attachement romantique comme moyen d'accéder à une compréhension supérieure et à l'épanouissement personnel.

Sutras Jaïns

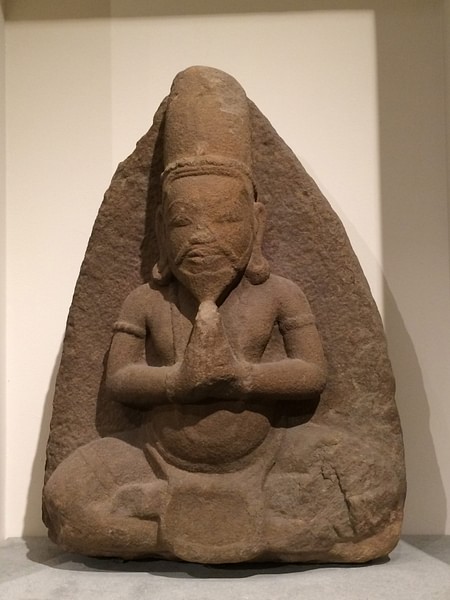

Le Jaïnisme revendique une origine ancienne et divine, au même titre que l'Hindouisme, et affirme que ses principes fondamentaux furent entendus pour la première fois par des sages, les tirthankaras, dans le passé. Un tirthankara est une âme éveillée qui construit des «ponts» spirituels sur les aspects difficiles de l'existence, permettant ainsi aux autres de les franchir et de suivre la discipline qui les libérera des souffrances du samsara et leur garantira la libération. Le 24ème tirthankara apparu depuis la première révélation fut Mahavira, et les sutras jaïns contiennent ses enseignements.

Un certain nombre de sutras jaïns sont régulièrement consultés par les adeptes, tels que les Cheda-sutras, les Culika-sutras, les Mula-sutras et les Prakirna-sutras. Cependant, le texte fondateur est le Tattvartha Sutra, composé entre le IIe et le Ve siècle ap. J.-C., qui présente et expose la vision essentielle de Mahavira, notamment les Cinq Vœux et les Sept Vérités. Le Jaïnisme redéfinit le concept hindou de karma comme action pour le comprendre comme un piège physique. L'âme attire les particules karmiques, s'incarne, croit habiter le corps physique et souffre en conséquence, se soumettant aveuglément à des incarnations sans fin sur la roue du samsara.

Le Tattvartha Sutra présente les Sept Vérités (tattvas) que chacun doit reconnaître pour entamer le processus d'éveil:

- Jiva: l'âme existe

- Ajiva: la matière insensible existe

- Asrava: les particules karmiques existent, elles sont attirées par l'âme

- Bandha: ces particules karmiques s'attachent à l'âme et provoquent l'incarnation

- Samvar: l'attraction des particules karmiques vers l'âme peut être stoppée

- Nirjara: les particules karmiques peuvent être détachées de l'âme

- Moksha: la libération de l'asservissement est obtenue une fois les particules karmiques détachées.

Après avoir reconnu les Sept Vérités, on s'engage dans les Cinq Vœux :

- Ahimsa (non-violence)

- Satya (dire la vérité)

- Asteya (ne pas voler)

- Brahmacharya (chasteté ou fidélité au conjoint)

- Aparigraha (non-attachement)

Le Jaïn franchit ensuite 14 étapes spirituelles qui le conduisent, guidé par les enseignements du tirthankara, à la libération. Au terme de son chemin, soit il meurt et est libéré de la renaissance, soit il demeure pour enseigner aux autres et devenir un «bâtisseur de gué».

Sutras Bouddhistes

Le Bouddhisme fut fondé par Siddhartha Gautama, selon la tradition un prince hindou qui, désillusionné par la nature éphémère de la vie, renonça à sa position pour suivre une voie spirituelle qui le conduisit à l'illumination. En atteignant la pleine conscience, il comprit que les gens souffraient faute d'avoir compris que la nature de la vie était un perpétuel changement, et de ce fait ils se trouvaient liés à la roue de la souffrance sans fin à travers le samsara. En essayant de s'accrocher à des expériences en perpétuel changement comme à des états permanents, chacun s'enfermait dans un cycle de désir et de peur, dont il pouvait se libérer par la reconnaissance des Quatre Nobles Vérités et de la discipline spirituelle de l'Octuple Sentier.

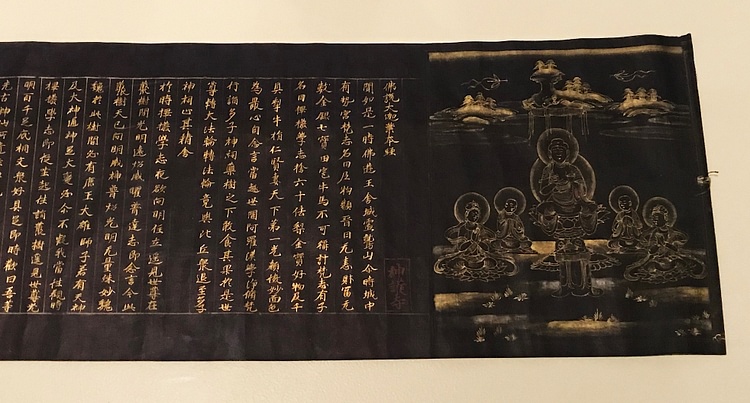

Les écritures canoniques du Bouddhisme, rédigées par les disciples du Bouddha après sa mort, sont appelées les Tripitaka ("trois corbeilles") car elles se composent de trois catégories d'enseignements: le Vinaya Pitaka, le Sutta Pitaka et l'Abhidhamma Pitaka, qui traitent respectivement de la vie et la conduite monastiques, des enseignements du Bouddha, et de leur commentaire et analyse. D'autres sutras bouddhistes commentent ou expliquent certains aspects du Tripitaka, ou abordent et développent les croyances fondamentales qu'il exprime.

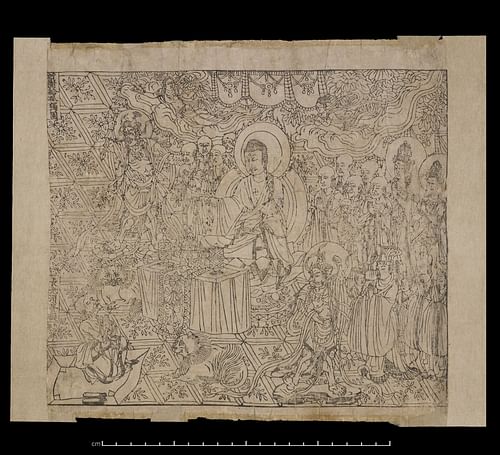

Comme pour les deux autres systèmes de croyance, il existe de nombreux sutras bouddhistes, mais le plus connu est le texte fondateur d'un recueil de 38 sutras intitulé Prajnaparamita – Perfection de la Sagesse. Ces sutras furent composés entre env. 50 av. J.-C. et 600 ap. J.-C. Les deux plus célèbres sont le Sutra du Diamant et le Sutra du Cœur. Le Sûtra du Diamant tire son nom d'une phrase du Bouddha dans laquelle il dit que ce discours doit être ainsi nommé car il tranchera l'ignorance comme un diamant. L'ouvrage traite de la différence entre ce que l'on perçoit comme la réalité et la véritable réalité, ainsi que de comment les définitions des aspects de la réalité nous séparent de la réalité réelle. Qualifier de "table" un meuble à surface plane et à quatre pieds, par exemple, nous empêche de voir la véritable nature de cet objet. On l'appelle "table", on se familiarise avec cette définition et l'on ne reconnaît jamais que sa véritable nature pourrait être différente. De la même manière, les étiquettes appliquées à quoi que ce soit nous éloignent de la véritable réalité. Le Sutra du Diamant, comme les autres œuvres de la Perfection de la Sagesse, cherche à engager pleinement le lecteur à se débarrasser des illusions acceptées et à s'éveiller à la pleine conscience.

Le Sutra du Cœur, composé vers 660 ap. J.-C., est un résumé des sutras antérieurs qui en distille leur sens pour présenter un traité précis sur l'importance de se débarrasser de l'illusion et de reconnaître la vérité. Le Sutra du Cœur est l'ouvrage bouddhiste le plus populaire et le plus largement lu. Il est régulièrement récité, en tout ou en partie, par les Bouddhistes de l'école Mahayana qui en mémorisent souvent de longs passages. À travers une série de dialogues, l'ouvrage amène l'adepte vers l'expérience du sunyata ("vision claire"), un état d'esprit qui permet à chacun de distinguer avec justesse la réalité de l'illusion et de se libérer de l'ignorance qui emprisonne l'âme et engendre la souffrance.

Conclusion

Les efforts de réforme des écoles nastika réussirent à établir des systèmes de croyances entièrement nouveaux, mais l'Hindouisme conserva son emprise sur l'imaginaire religieux de la majorité de la population. Les efforts de l'école Nyaya, en particulier, en dissuadèrent beaucoup d'accepter les doctrines bouddhistes et jaïnes et le Bouddhisme resta une petite secte philosophique jusqu'à ce qu'il fut adopté par l'empereur Maurya Asóka le Grand (r. de 268 à 232 av. J.-C.) qui non seulement popularisa les enseignements du Bouddha en Inde, mais envoya des missionnaires pour répandre sa vision dans d'autres pays, notamment le Sri Lanka, la Chine, la Corée et la Thaïlande, où elle est devint beaucoup plus populaire qu'elle ne l'avait été (et ne l'est encore aujourd'hui) dans son pays d'origine.

Les Bouddhistes chinois se sont lancèrent dans des pèlerinages en Inde, et certains, comme le célèbre voyageur Xuanzang (602-664 ap. J.-C.), traduisirent de nombreux sutras bouddhistes en chinois et les rapportèrent en Chine. Parmi ceux-ci figurait le Sutra du Diamant, imprimé en 868 à partir de blocs de bois, soit près de six siècles avant la Bible de Johannes Gutenberg, en faisant le premier livre imprimé connu au monde. Bien que les sutras de l'Hindouisme et du Jaïnisme aient exercé une influence considérable hors de l'Inde, les sutras bouddhistes sont les plus connus, simplement parce qu'ils furent adoptés par tant de gens d'autres nationalités. Cependant, les œuvres de ces trois religions se complètent bien plus qu'elles ne se contredisent sur le message essentiel de l'ignorance comme fondement de la souffrance humaine, et de la compassion comme premier pas vers une vie significative et la libération de l'illusion.