Mozi (470-391 av. J.-C., également connu sous les noms de Mot Tzu, Möti et Micius) était un philosophe chinois de la période des Royaumes combattants (c. 481-221 av. J.-C.) associé aux Cent écoles de pensée (différentes écoles philosophiques qui se sont établies à cette époque). Il fut le fondateur du Moïsme (également appelé Mohisme), un système philosophique prônant le concept de conséquentialisme (les actions d'une personne définissent son caractère) et mettant l'accent sur l'amour universel en tant que sens de la vie et solution à tous les conflits.

On sait peu de choses de sa vie, si ce n'est qu'il était charpentier et inventeur de divers appareils (dont les caractéristiques sont inconnues) et qu'il venait de l'État de Lu (l'actuelle province de Shandong), la même région que le philosophe Confucius (551-479 av. J.-C.), dont Mozi désapprouvait fortement les préceptes, tout comme il rejetait la vision de Lao Tseu (c. 500 av. J.-C.), le fondateur légendaire (et peut-être mythique) du taoïsme.

Les compétences de Mozi en matière de charpenterie firent de lui un atout précieux pour les Royaumes combattants dans la construction d'échelles de siège et de fortifications de qualité. Dans un effort pour niveler l'avantage d'un État par rapport à un autre, il fournit à chacun exactement le même avantage, non seulement en termes de produits matériels, mais aussi de stratégie et d'intelligence. Il espérait, par ce stratagème, neutraliser leurs efforts et les amener à comprendre la valeur de la paix et la futilité de la guerre, mais ses efforts furent vains. Bien qu'il ait réussi à faire comprendre clairement son point de vue à certains rois, aucun d'entre eux n'adopta sa philosophie. Il semble avoir continué, malgré l'apparente futilité de sa mission, jusqu'à ce qu'il ne se rende compte qu'aucun des Royaumes n'allait choisir l'amour universel plutôt que la poursuite du pouvoir personnel.

Son dévouement à la cause de la paix était reconnu et admiré même par son critique le plus sévère, le philosophe confucéen Mencius (372 -289 av. J.-C.), et sa philosophie attira des adeptes, mais pas ceux qu'il espérait convertir. Lorsque l'État de Qin finit par vaincre les autres et fonda la dynastie Qin (221-206 av. J.-C.), les œuvres de Mozi (ainsi que celles de Confucius et de Lao Tseu) furent interdites et la philosophie du légalisme fut adoptée. Sous la dynastie Han (202 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.), le confucianisme fut adopté comme philosophie nationale et le moïsme fut oublié jusqu'à sa renaissance au XXe siècle.

Les Royaumes Combattants et Mozi

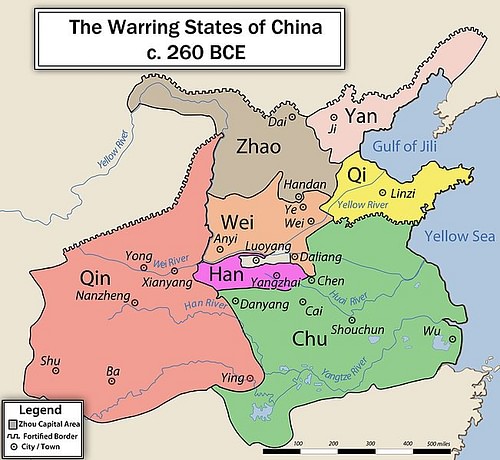

La période des Royaumes Combattants en Chine (c. 481-221 av. J.-C.) est l'époque où sept États indépendants s'affrontèrent pour obtenir le contrôle suprême du gouvernement. La dynastie Zhou (1046-256 av. J.-C.) était toujours reconnue comme la maison régnante de Luoyang, mais de nom seulement; elle n'avait plus le pouvoir d'appliquer ses lois ni d'exercer les fonctions associées à un État fort et stable.

La dynastie Zhou s'établit comme un gouvernement décentralisé avec des États séparés, presque autonomes, loyaux envers le roi Zhou qui avait concédé les terres. Avec le temps, ces États devinrent plus puissants que le roi et, à mesure que l'autorité royale diminuait, chaque État commença à rivaliser avec les autres pour la suprématie. Aucun ne pouvait cependant prendre l'avantage, car tous utilisaient les mêmes tactiques et observaient les mêmes lois de la chevalerie dans la guerre.

Mozi était un charpentier et un artisan hautement qualifié qui devint un expert dans la construction d'échelles de siège et la conception de fortifications, et fut donc très demandé par les dirigeants des sept États pour les aider à se vaincre les uns les autres. Bien qu'au départ il semble que Mozi ait conçu et construit divers dispositifs et fortifications pour les belligérants, il reconnut que la guerre était insensée et contraire à la bonté de la vie et commença à essayer de maintenir la capacité d'attaque ou de défense de chaque État au même niveau afin de maintenir l'équilibre entre eux.

Comme nous l'avons vu, les États étaient déjà frustrés d'essayer de prendre l'avantage les uns sur les autres, ce qui les amena à demander à Mozi de les aider à prendre l'avantage; au lieu de cela, il uniformisa davantage encore les différentes situations afin de leur faire comprendre la futilité des guerres en cours. Il avait compris que les États ne se battaient que par intérêt personnel, et non parce qu'ils voulaient faire du bien à la population, et il estimait que ce type de comportement était tout simplement égoïste et fondamentalement immoral. L'historien Will Durant commente:

[Mozi] croyait que l'égoïsme était la source de tous les maux, de l'avidité de l'enfant à la conquête d'un empire [et] s'étonnait qu'un homme qui vole un cochon soit universellement condamné et généralement puni alors qu'un homme qui envahit et s'approprie un royaume est un héros pour son peuple et un modèle pour la postérité. (678)

Mozi se consacra aux voyages entre les États en guerre afin de convaincre les dirigeants d'embrasser l'amour et le pacifisme. L'un des exemples les plus connus de sa stratégie est son voyage dans l'État de Chu pour empêcher leur dirigeant, Gonshu Ban, d'attaquer l'État de Sung. Mozi vainquit habilement Gonshu Ban lors d'une série de jeux de guerre, puis informa Gonshu qu'il avait déjà apporté son aide à Sung en matière de fortifications et de stratégie et qu'une attaque serait donc futile. Gonshu Ban annula alors son attaque.

Le moïsme

Même si, à travers des épisodes comme celui-ci, Mo Ti semble avoir fait impression sur un souverain et put ainsi sauver des vies, ses succès semblent avoir été peu nombreux. Bien que ses efforts aient été largement infructueux et qu'il ait souvent fait l'objet de moqueries, cela ne le dissuada en aucun cas de poursuivre son chemin. Auparavant, il avait créé une école dans son État natal de Lu, où il formait des élèves à la menuiserie et à la philosophie chinoise, et nombre d'entre eux devinrent d'ardents disciples et l'aidèrent à diffuser son message d'amour universel.

Mozi pensait que l'amour commençait à proximité de la famille et des amis, mais ne devait en aucun cas s'arrêter là. Il prêchait un "amour impartial" qui consistait à considérer toutes les personnes comme des membres de sa famille. Cet enseignement était en contradiction avec le concept confucéen déjà populaire du respect de la famille et des ancêtres par-dessus tout, mais Mozi répondit à la critique en soulignant que, dans sa philosophie, il fallait toujours honorer sa famille et ses proches, mais aussi traiter les autres de la même manière.

Cette croyance constituait la base de l'éthique conséquentialiste de Mozi, selon laquelle le comportement individuel d'une personne, indépendamment des rituels proscrits, dicte son caractère et, par extension, la qualité de l'État. Si l'on est bon et que l'on mène une existence harmonieuse, on attirera à soi la bonté et l'harmonie et, à l'inverse, si l'on est contestataire et rancunier, on s'attirera la même réaction de la part d'autrui. La simplicité en toutes choses et l'adhésion au principe de l'amour universel étaient au cœur du mohisme. Mozi écrit:

Les hommes en général s'aimant les uns les autres, les forts ne feraient pas des proies des faibles, les nombreux ne pilleraient pas les rares, les riches n'insulteraient pas les pauvres, les nobles ne seraient pas insolents envers les méchants, et les fourbes ne s'imposeraient pas aux simples. (Durant, 678).

Grâce à l'amour et au partage de toutes les choses, la Chine trouverait la paix et pourrait laisser derrière elle la guerre constante qui marquait le monde qu'il connaissait.

Sa philosophie suscita une vague de soutien, mais elle fut critiquée pour son idéalisme et son manque de pragmatisme. Le philosophe Mencius, grand promoteur et codificateur du confucianisme, condamna le concept d'amour universel de Mozi comme étant subversif et appela à sa suppression. Il considérait le moïsme comme un système de croyances aussi dangereux que l'hédonisme du philosophe égoïste Yang Zhu (440-360 av. J.-C.), affirmant qu'ils sapaient l'autorité de la compréhension et de la pratique traditionnelles et qu'ils avaient l'intention de transformer les gens rationnels en bêtes sauvages. Le spécialiste Arthur Waley commente:

[Mencius] parle de Mo Tzu, qui enseignait que tous les hommes devaient s'aimer les uns les autres au moins autant qu'ils s'aimaient eux-mêmes, comme d'une "abolition de la paternité", simplement parce que les pères perdent dans le système de Mo Tzu la position unique qu'ils occupent dans le confucianisme. Et parce que Yang Tzu soutenait que chaque individu devait se perfectionner spirituellement et physiquement, plutôt que de se sacrifier pour le bien supposé de la communauté, Mencius dit que les adeptes de Yang Tzu "abolissent le capuchon du prince", c'est-à-dire qu'ils suppriment toute autorité gouvernementale, et que Yang Tzu et Mo Tzu souhaitent tous deux réduire l'humanité au niveau des bêtes sauvages. (120-121)

Mozi soutenait en fait le contraire de l'affirmation de Mencius: en embrassant l'amour universel pour tous les gens, indépendamment de leur classe sociale ou de leur relation avec soi-même, on soutenait en fait les principes fondamentaux d'un véritable gouvernement, le soin et la protection du peuple, ainsi que l'esprit du confucianisme en améliorant le caractère moral et la conduite de chacun. Malgré cela, la vision de Mozi contredisait l'insistance confucéenne sur l'importance du rituel et du comportement approprié pour établir un bon caractère et réfutait également l'affirmation taoïste selon laquelle il suffisait de s'aligner sur le Tao cosmique pour trouver la paix intérieure.

Conflit avec le confucianisme et le taoïsme

À première vue, le concept confucéen de caractère semble correspondre au conséquentialisme de Mozi - le comportement définit l'individu - mais la différence significative est que Mozi affirme que le comportement d'une personne est le reflet de son travail spirituel personnel alors que Confucius soutient qu'il est le résultat de l'observation de rituels précis d'une manière spécifique.

Confucius pensait qu'un comportement approprié encourageait le bon caractère; si l'on se comportait bien, conformément aux coutumes acceptées, on devenait une bonne personne. Mozi soutenait que l'observation des rituels et des coutumes ne pouvait pas rendre une personne bonne; il fallait se consacrer à un travail personnel et spirituel, en subjuguant son intérêt personnel pour le bien des autres, afin d'être considéré comme une bonne personne.

Mozi n'était pas non plus d'accord avec la vision taoïste d'une force cosmique, le Tao, qui informe et lie toutes les choses entre elles. La philosophie de Mozi semble également s'aligner sur certains aspects du taoïsme en ce qu'elle croit qu'il existe un "flux" naturel dans l'existence humaine qui, une fois compris et reconnu, favorise une relation plus paisible et plus harmonieuse avec le monde, avec soi-même et avec les autres, mais, dans le taoïsme, il s'agit du Tao; dans le moïsme, il s'agit de l'amour universel. On peut voir les effets de l'amour universel dans le comportement d'une personne, note Mozi, alors qu'on ne peut pas prétendre vivre en accord avec une force invisible. Le spécialiste John M. Koller commente:

[Mozi] soutenait que le moyen d'améliorer la condition humaine était de s'occuper du bien-être immédiat de la population. Le slogan des Moïstes était "promouvoir le bien-être général et éliminer le mal". Le critère préconisé pour mesurer la qualité d'une chose est son utilité pour le bonheur de l'homme. En fin de compte, selon le moïsme, la valeur doit être mesurée en termes de bénéfices pour la population. Les avantages, à leur tour, peuvent être mesurés en termes d'augmentation de la richesse, de la population et de la satisfaction. (205)

Mozi soutenait que ce n'est que par la réflexion, l'étude de soi et un comportement sincère, fidèle à soi-même et au concept d'amour universel, que l'on peut devenir bon, et non par l'adhésion à des rituels et le conformisme, ni par la connexion avec une "force" invisible qui coule à travers toute l'existence. Il soutenait que ce qui était bon pour l'humanité était facilement appréhendé par l'observation empirique. On peut reconnaître le "bien" par ses effets sur les gens, tout comme on peut comprendre ce qui est "mauvais" par les réactions négatives et la souffrance.

Mozi et les fantômes

La philosophie de Mozi fut bien sûr rejetée par les confucéens et les taoïstes et son acceptation ne fut guère facilitée par sa croyance bien connue en l'existence de fantômes qui marchaient parmi les vivants et pouvaient interagir avec eux au quotidien (ce qui allait à l'encontre de l'idée reçue selon laquelle les morts existaient dans un autre royaume ou n'apparaissaient qu'en cas de troubles), même s'il argumentait ses croyances sur des bases rationnelles. Il estimait que, lorsque des personnes racontent le fonctionnement d'une machine que l'on ne connaît pas, ou la façon dont certaines personnes se comportent ou parlent dans un pays où l'on n'est jamais allé, il convient d'accepter ce qu'elles disent si leur rapport semble crédible et si elles se sont elles-mêmes montrées fiables dans le passé. En suivant ce raisonnement, on devrait accepter ce qui est dit au sujet des fantômes si l'on peut faire confiance à ceux qui en parlent pour ce qu'ils ont dit sur d'autres sujets.

Comme les récits historiques anciens, ainsi que les rapports contemporains, contenaient des références à des fantômes interagissant avec les vivants, ils devraient être acceptés comme une réalité de la même manière que l'on reconnaît l'histoire établie et les rapports d'actualité du jour, même si l'on n'a pas fait l'expérience d'un fantôme soi-même. De plus, il affirme que même si les fantômes n'existent pas tels qu'ils sont décrits, les rituels communautaires visant à les honorer, à les apaiser ou à s'en protéger sont l'occasion de "rassembler nos parents et nos voisins et de participer à la dégustation des victuailles et des boissons sacrificielles" (Durant, 678). Ces rassemblements permettaient aux gens d'exprimer leur amour les uns envers les autres ainsi qu'envers les défunts et de resserrer les liens de la communauté.

Cependant, ses arguments ne furent guère bien accueillis, car la croyance en des fantômes marchant, parlant et interagissant avec les vivants contredisait la croyance de longue date dans le culte des ancêtres, selon laquelle les morts jouissaient d'une existence éloignée du monde de la mortalité et des luttes. Les rapports d'apparitions n'étaient jamais bien vus dans la Chine ancienne, car ils étaient interprétés comme signifiant que les morts perturbaient l'ordre naturel.

Conclusion

La période des Royaumes combattants s'acheva avec la victoire de l'État de Qin sur les six autres États et l'ascension du premier empereur de Chine, Shi Huangdi (r. de 221 à 210 av. J.-C.). Après l'accession au pouvoir de Shi Huangdi, l'empereur chinois ordonna de brûler tous les livres qui ne soutenaient pas sa philosophie du légalisme ou la version de l'histoire de sa dynastie.

Les œuvres de Confucius, de Mozi et de bien d'autres furent donc brûlées, mais les concepts confucéens survécurent grâce à la dévotion de ses adeptes et à l'acceptation généralisée de ses préceptes, qui furent remis au goût du jour sous la dynastie Han. Le taoïsme réussit également à survivre parce que ses préceptes étaient depuis longtemps ancrés dans la culture grâce à son association étroite avec le folklore et les légendes.

Cependant, la philosophie de Mozi, qui n'avait jamais été aussi largement acceptée que les deux autres, fut largement oubliée, tout comme son nom, lorsque l'empereur Han Wu le Grand (r. de 141 à 87 av. J.-C.) fit du confucianisme la philosophie nationale de la Chine. L'œuvre de Mozi resta plus ou moins ignorée jusqu'à ce que le parti communiste chinois ne lui redonne de l'intérêt au milieu du XXe siècle, y reconnaissant une sorte de vision proto-communiste. Aujourd'hui, il est reconnu comme l'un des plus grands philosophes chinois, et son concept de conséquentialisme est considéré comme égal à tout autre système philosophique.