Si la guerre dans la Chine ancienne était souvent caractérisée par de grandes armées engagées dans des batailles rangées, la guerre de siège et la mise à sac des villes étaient également des activités régulières. D'énormes murs de terre avec des tours et des fossés d'encerclement sont devenus la stratégie normale de défense de la plupart des villes, même à partir de la période néolithique. Les fortifications ont également été jugées nécessaires pour protéger certaines parties vulnérables des frontières des États, en particulier pendant la période des États belligérants, à partir du Ve siècle avant notre ère. Cette stratégie a culminé avec la construction de la Grande Muraille de Chine sous les dynasties Qin et Han. Néanmoins, la guerre chinoise était tout sauf passive et la plupart des commandants connaissaient parfaitement les limites d'une politique défensive fondée sur une longue et amère histoire de villes tombées et, comme leurs homologues d'autres cultures anciennes, ils préféraient de loin la mobilité offerte par les chars et la cavalerie ou les avantages des frappes préventives et d'un retrait rapide.

Premières fortifications

La première chose à faire lorsqu'on envisage la défense d'une ville ou d'un village est de choisir un site géographiquement favorable. C'est pourquoi de nombreuses villes chinoises du Néolithique ont été construites sur des collines ou à proximité de rivières, afin de constituer un obstacle naturel aux forces d'attaque. Un site surélevé, protégé par le confluent de deux ou trois rivières, mais suffisamment haut pour éviter les risques d'inondation, était encore plus intéressant. Il s'agit d'une pratique dont les traces remontent au 7e millénaire avant notre ère, mais qui s'est généralisée au néolithique, notamment sur des sites comme ceux de la culture Longshan (vers 3000-1700 av. J.-C.).

La terre excavée des fossés pouvait être utilisée pour rehausser le site d'implantation ou construire un mur rudimentaire sur le côté du fossé le plus proche de l'implantation. En outre, une source d'eau locale pouvait être détournée pour transformer le fossé en douve et constituer un obstacle encore plus redoutable pour les soldats ennemis. Au fur et à mesure que la guerre devenait un élément courant de la vie quotidienne, les douves sont devenues plus larges (jusqu'à 50 m) et plus profondes (jusqu'à 6 m), les murs plus hauts (jusqu'à 5 m) et plus épais (jusqu'à 25 m). Toutefois, ce n'est qu'à partir de la dynastie des Zhou (1046-256 av. J.-C.) que la guerre de siège contre les villes fortifiées est devenue une stratégie plus courante, lorsqu'il est apparu nécessaire non seulement de vaincre un ennemi sur le terrain, mais aussi d'anéantir ses colonies.

Les premières fortifications ont sans doute eu un impact social important, comme le résume l'historien R. D. Sawyer:

Même si l'histoire montre que les forces de destruction ont généralement raison des efforts constructifs, la solidité défensive assurée par les premiers murs et fossés a permis l'accumulation progressive des biens produits par les industries du tissage et de l'artisanat, a facilité la domestication des animaux, a protégé l'émergence et l'expansion de l'agriculture, et a abrité des ateliers métallurgiques. Il a également favorisé la cohésion sociale et nourri un sentiment d'identité en séparant la communauté du monde extérieur. (Sawyer, 2011, 406)

En outre, le fait d'accumuler des biens et des richesses dans un espace défendable a sans doute contribué à faire de ces établissements une cible tentante pour les voisins cupides, d'où la nécessité de mettre en place des défenses encore plus importantes. Il est certain qu'il fallait disposer d'une grande richesse et d'un grand pouvoir pour contraindre toute une population à construire des fortifications dont l'édification prenait des années. Il existe de nombreuses preuves que des milliers d'hommes et de femmes ont été contraints de fournir leur travail, sous forme d'impôt, pour aider à construire des fortifications défensives dont l'édification a pris des années. Des esclaves et des criminels étaient également utilisés. Sous la dynastie Han (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.), par exemple, les personnes reconnues coupables de crimes tels que l'homicide involontaire se voyaieent tatouer sur le front le mot chengdan, qui signifie "bâtisseur de murs", de sorte que la punition qui leur était imposée était connue de tous.

Une fois les fortifications construites, il restait le problème permanent de l'entretien pour garantir l'intégrité des structures, pour que l'extérieur des murs reste lisse et difficile à attaquer, et pour que les fossés ne soient pas remplis de gravats et de broussailles. L'ode suivante, qui date de la période Zhou, décrit la construction des murs d'une ville:

Les foules apportaient la terre dans des paniers;

Ils la jetaient en criant dans les cadres;

Ils la battaient à coups redoublés;

Ils ont taillé les murs à plusieurs reprises, et ils se sont avérés très solides.

Cinq mille coudées s'élevaient ensemble,

De sorte que le roulement du grand tambour ne les surpassait pas.

(Sawyer, 2011, 55)

Évolution de la conception

Au fil du temps, les murs de défense sont devenus plus solides et plus permanents à mesure que la guerre devenait une réalité plus fréquente de la vie quotidienne. Les villes utilisaient des murs faits de terre battue et comprimée (comme dans l'ode ci-dessus), à l'aide de poutres en bois et d'outils plats, qui devenaient alors un matériau très résistant aux intempéries et extrêmement dur. Les architectes ont commencé à se rendre compte que les différentes terres intercalées d'une certaine manière donnaient une résistance et une stabilité accrues. Les murs devenant plus imposants et donc plus lourds, les fondations devaient être mieux préparées pour supporter ce poids. Le mur lui-même était rendu plus solide en y mélangeant du matériel végétal, des tessons de poterie, du sable, de la paille et des branches. Une couche inférieure protectrice de pierres de rivière rendait les murs de terre plus résistants à l'érosion.

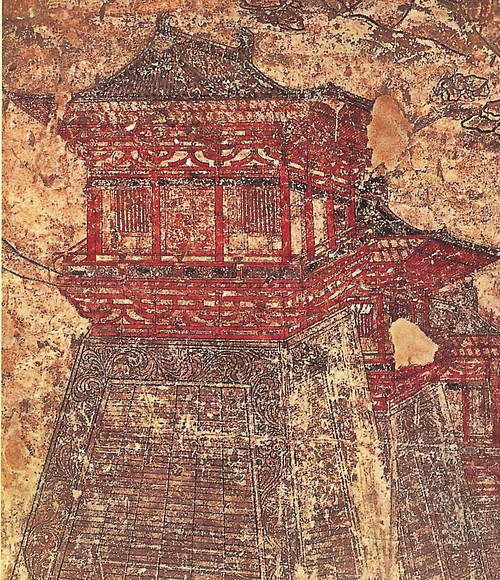

De plus en plus, on a eu recours à une structure à double paroi, puis les murs se sont encore développés pour être revêtus de pierre ou de brique et contrebutés par des murs de taille. À partir du VIe siècle avant notre ère, les murs ont commencé à être renforcés avec du bois, des tours et des portes monumentales ont été ajoutées, des créneaux ont été incorporés pour protéger les archers et, au fur et à mesure que les villes s'étendaient, des murs entiers ont été construits pour englober les zones suburbaines en expansion. La grande capitale de Chang'an possédait d'impressionnantes murailles de terre et des portes surélevées. Les murs de la ville, d'une hauteur de 5,3 mètres, entouraient environ 8 600 hectares. Ces défenses, ainsi que celles d'autres villes, en particulier celles situées à proximité de régions frontalières problématiques, étaient en réalité conçues pour protéger la population suffisamment longtemps pour qu'une armée puisse être organisée et envoyée à sa rescousse.

Il est également vrai que des murs massifs ont été construits non seulement à des fins de défense pratique - beaucoup étaient beaucoup plus massifs que nécessaire pour cette seule fonction - mais aussi pour projeter le pouvoir sur la population locale et s'assurer que les avant-postes pouvaient être défendus par une force relativement petite, une considération importante lorsque les États se sont étendus et qu'une seule armée devait couvrir une large étendue de territoire. Il faut également admettre que des fortifications impressionnantes avaient un effet psychologique important sur l'ennemi et constituaient donc un moyen de dissuasion qui, avec un peu de chance, n'aurait jamais besoin d'être mis à l'épreuve lors d'une bataille réelle. Cette idée est étayée par d'anciens traités militaires qui répertoriaient et classaient les villes en fonction de leur puissance défensive.

Attaque et défense

Le développement des tours dans les fortifications répondait aux méthodes d'attaque souvent ingénieuses auxquelles elles devaient faire face. Les armées s'équipaient d'échelles, de béliers et de tours mobiles, se protégeaient en chargeant les défenses, établissaient des ponts préfabriqués en bois et en chaînes pour franchir les douves, creusaient des tunnels dans les fondations pour faire s'effondrer les murs par le bas, utilisaient l'artillerie pour tirer des missiles lourds destructeurs et des bombes incendiaires, détournaient les rivières pour éroder les murs et pénétraient même dans les égouts d'une ville s'ils le pouvaient. Les défenseurs répondaient à ces attaques à l'aide d'arcs, d'arbalètes et probablement de tout ce qu'ils pouvaient lancer sur les attaquants depuis une grande hauteur. Les arbalètes d'artillerie plus lourdes, actionnées par des poulies et des treuils, sont devenues utiles pour la défense à partir du IVe siècle avant notre ère.

Les défenseurs n'étaient pas non plus dépourvus d'innovations singulières: ils utilisaient des dispositifs tels que des jarres creuses en poterie recouvertes d'un couvercle en cuir et enterrées dans leurs murs, de sorte que si quelqu'un commençait à creuser un tunnel, la poterie résonnait en guise d'avertissement. Des feux étaient également allumés à l'aide de matériaux tels que la moutarde séchée, ce qui créait une épaisse fumée qui pouvait être soufflée dans les tunnels d'attaque à l'aide de soufflets.

Les fossés doivent être profonds et larges, les murs solides et épais, les soldats et le peuple préparés, le bois de chauffage et les denrées alimentaires fournis, les arbalètes robustes et les flèches solides, les lances et les hallebardes bien adaptées. Telle est la méthode pour assurer une défense solide (extrait du traité militaire Wei Liao-Tzu, IVe-IIIe siècle av. J.-C., Sawyer, 2007, 253).

La Grande Muraille et ses prédécesseurs

Les tentatives de construction de murs le long des frontières des États ont été encore plus ambitieuses que les murs des villes, en particulier pendant la période des Royaumes combattants (vers 481-221 av. J.-C.), bien que les premiers murs de ce type le long des frontières septentrionales de la Chine aient pu être construits dès le VIIIe siècle avant notre ère. Au Ve siècle avant notre ère, la Chine s'est retrouvée avec de nombreux États majeurs en guerre les uns contre les autres, et elle s'est couverte de murs frontaliers défensifs. L'État de Wei, par exemple, a construit à sa frontière avec l'État de Qin un double mur d'enceinte de plus de six mètres d'épaisseur de chaque côté. Les murs étaient eux-mêmes protégés par d'immenses tours de guet carrées construites à l'écart, mais à portée de tir. L'historien G. Shelach-Lavi s'exprime ainsi sur les fortifications de l'époque:

Les murs avaient pour fonction non seulement d'empêcher les ennemis d'entrer, mais aussi de contrôler les mouvements des sujets et de les garder à l'intérieur. D'un point de vue symbolique, ces murs servaient à démontrer la puissance des rois des États belligérants et leur capacité non seulement à construire des monuments aussi gigantesques, mais aussi à transformer le paysage physique de leurs États. (276)

La plupart de ces structures des Royaumes combattants ont été démantelées lorsque la dynastie Qin s'est imposée comme seule souveraine de la Chine en 221 avant notre ère, mais elle en a conservé certaines et en a même agrandi d'autres, la plus célèbre étant, bien sûr, ce que l'on a appelé la Grande Muraille de Chine. Ce grand édifice fut à nouveau agrandi sous la dynastie Han et la dynastie Sui (581-618 de notre ère), de sorte qu'il s'étendait sur quelque 5 000 kilomètres, de la province du Gansu à l'est jusqu'à la péninsule de Liaodong. La muraille n'était pas une structure continue et comportait plusieurs interruptions, car elle était destinée à protéger la frontière septentrionale de la Chine contre les invasions des tribus nomades des steppes. Des tours de guet carrées et des tours phares ont été construites à intervalles réguliers dans la muraille, et une communication rapide entre elles était possible grâce à l'espace dont disposaient les conducteurs de chars pour se déplacer au sommet des murs. Cela était nécessaire car aucune armée permanente n'était stationnée sur le mur en permanence, celui-ci étant beaucoup trop long pour accueillir quoi que ce soit d'autre qu'une patrouille de garde régulière et un camp occasionnel.

Il convient également de rappeler que, même si la Grande Muraille est devenue un symbole de la Chine ancienne, de nombreux empereurs préféraient payer les tribus du nord et de l'ouest qui menaçaient les frontières de l'empire sous la forme d'un tribut. Cette politique était bien moins coûteuse qu'une guerre ou même que le stationnement permanent de troupes le long des longues frontières de la Chine. Il est également vrai qu'en temps de guerre, les commandants chinois préféraient de loin l'attaque à la défense et les frappes préventives contre les voisins gênants étaient la méthode habituelle pour maintenir le statu quo territorial plutôt que de rester derrière un mur à attendre que l'ennemi ne prenne l'initiative.