Nell'antica Roma, l'età legalmente accettabile per il matrimonio per le ragazze era di dodici anni. Sebbene nella società romana della classe media, l'età più comune del primo matrimonio per una ragazza fosse l'adolescenza medio-tardiva, le prove mostrano anche che in una sezione della società d'élite, sposare le figlie a dodici anni o talvolta prima non era raro. Tradizionalmente, il padre, il pater familias, e il suo consiglio di famiglia organizzavano il matrimonio.

Adolescenza

L'istruzione elementare formale per le ragazze nell'antica Roma sarebbe terminata all'età di dodici anni, tuttavia, alcune famiglie dell'alta borghesia sceglievano di dare alle loro figlie un'ulteriore istruzione letteraria. In questo periodo cruciale della vita di una giovane ragazza, uscente dall'infanzia, l'attenzione si concentrava su una vita di stile diverso, che favoriva il pudore, il decoro e la castità. Ciò includeva preparare il terreno per il matrimonio e la maternità. Sembra, infatti, che l'adolescenza per una ragazza romana fosse breve e, in alcuni casi, inesistente; le iscrizioni trovate sulle pietre funerarie romane evidenziano le aspettative che la società nutriva nei confronti di una giovane ragazza. Ci si aspettava che si comportasse a imitazione degli adulti, segnalando una tendenza culturale a vedere le giovani ragazze con qualità che andassero ben oltre la loro età. Plinio il Giovane (61-112 d.C.) fece eco a tali sentimenti quando scrisse di una ragazza di 13 anni, fidanzata, che univa la saggezza dell'età e la dignità della femminilità (Ep. 5.16).

Poiché nell'antica Roma l'amore, il sesso e il matrimonio erano definiti dal patriarcato, fin dal periodo dell'adolescenza, quando una ragazza si sviluppava fisicamente e acquisiva attrattiva sessuale, la sua vita era attentamente regolata al fine di proteggere e preservare la sua verginità per il futuro marito.

Fidanzamento

Il fidanzamento non era un obbligo, ma spesso precedeva un matrimonio d'élite e poteva durare due anni o più. La società romana dava grande importanza al matrimonio con una vergine. Le relazioni precedute da un fidanzamento potevano preservare la verginità di una ragazza per il suo futuro marito. I fidanzamenti potevano avvenire in età molto giovane, soprattutto nella società d'élite, ma una bambina non poteva avere meno di sette anni. Il fidanzamento veniva di solito organizzato tramite trattative tra il padre della ragazza e il futuro sposo, a volte agendo attraverso intermediari.

Il giurista romano del III secolo Ulpiano (deceduto 228 d.C.), scrivendo nel Digesto (parte del Corpus iuris civilis), afferma che non fa differenza se il fidanzamento viene effettuato faccia a faccia o tramite un intermediario. Infatti, una persona assente potrebbe essere promessa in sposa a un'altra persona assente. Ulpiano menziona che entrambi i coniugi devono essere d'accordo con le disposizioni matrimoniali perché il matrimonio sia considerato legittimo (Ulp. 5,2). In teoria, era necessario il consenso della coppia, ma in pratica sembra che spesso fosse dato per scontato. Ovviamente, una ragazza con poca esperienza di vita per poter intercedere per sé stessa, o soggetta a pressioni per sposare il coniuge prescelto, si sottometteva ubbidientemente al volere del padre. Ulpiano chiarisce che una figlia che non si opponeva alla volontà del padre, acconsentiva alla sua decisione. Naturalmente, dobbiamo considerare che esistevano situazioni in cui l'affetto di un padre per la figlia non l'avrebbe costretta a un'unione contro la sua volontà.

I promessi sposi avevano esperienze di vita molto diverse; il matrimonio di una ragazza romana coincideva il più delle volte con l'età del menarca e, di conseguenza, sembra che la sua trasformazione sociale, da ragazza a vergine a moglie, procedesse velocemente. Il rito di passaggio della ragazza all'età adulta, attraverso il matrimonio, trasformava irrimediabilmente la sua vita: come moglie, matrona, doveva essere casta, pia, modesta, casalinga e devota al marito. Il rito di passaggio di un ragazzo romano, invece, lo vedeva indossare la toga da adulto e acquisire piena cittadinanza, libertà sociale e sessuale. Questi futuri mariti, agli inizi della ventina, avevano completato un'ampia istruzione romana, e molti appartenenti alla società d'élite avevano studiato all'estero. Gli studenti romani ad Atene, per esempio, avrebbero goduto delle libertà e delle esperienze della vita "universitaria". Mentre un giovane uomo poteva passare all'età adulta attraverso fasi graduali ed esperienze mondane, una giovane ragazza passa va all'età adulta il giorno del suo matrimonio.

Matrimonio delle figlie

L'istituzione romana del matrimonio tendeva a essere definita dalle consuetudini e dalle famiglie coinvolte piuttosto che da stipulazioni legali. La legge romana affermava che l'unione era stabilita se i coniugi intendevano che la fosse, e potevano esprimere la loro intenzione vivendo insieme come marito e moglie. Per il loro futuro le ragazze miravano al matrimonio. La pietra funeraria di una ragazza rivela le aspettative proprie e quelle dei genitori: "La mia età aveva già compiuto due volte sei anni e offriva speranza di matrimonio" (CIL 9.1817). Tuttavia, la scelta di non sposarsi non sembra essere stata un'opzione, e lasciare una figlia nubile non era saggio.

La scelta di un marito per una giovane figlia era un affare di famiglia, e il padre ne prendeva la decisione finale. Il matrimonio delle figlie poteva e spesso giocava un ruolo importante nel migliorare lo stato familiare e patrimoniale. Nei livelli più alti della società, i matrimoni venivano spesso combinati con lo scopo di creare alleanze tra famiglie di spicco, rafforzando ed estendendo la base di potere del padre o della famiglia. Il matrimonio tra aristocratici romani costituiva una tattica per formare legami tra potenti case politiche patrizie. Una particolare rete di alleanze orchestrata da Giulio Cesare (100-44 a.C.), fece sì che il senatore romano, Catone il Giovane (95-46 a.C.), proclamasse che era vergognoso che il potere romano si basasse ora sul commercio di donne.

Il matrimonio tra giovani ragazze e uomini molto più anziani era accettabile e non era raro che le ragazze si sposassero per la prima volta. Secondo alcuni studiosi, sembra che gli uomini più anziani che avevano perso una moglie precedente preferissero sposare una ragazza all'inizio dell'età fertile e all'apice della sua attrattiva fisica. La società d'élite fornisce diversi esempi di giovani ragazze date in sposa a uomini di età pari o superiore a quella dei loro padri. Lo statista, Marco Tullio Cicerone (ca. 106-43 a.C.) aveva 60 anni, quando, dopo il suo matrimonio fallito con Terenzia, sposò la giovane Publilia, di cui era tutore. L'educatore e retore, Quintiliano (dal 35 al 96 d.C. circa), sposò una ragazza di circa 12 anni, con la quale ebbe due figli prima di morire a soli 18 anni. Giulia, la figlia dell'imperatore romano Augusto (dal 27 a.C. al 14 d.C.), si sposò due volte prima dei 18 anni. Il suo secondo marito aveva l'età di suo padre. All'età di 40 anni, Plinio il Giovane senza figli, sposò la sua terza moglie, una giovane ragazza di 15 anni, con la speranza di mettere su famiglia nei suoi ultimi anni di vita (Ep . 8.10/11).

Non abbiamo fonti disponibili che ci forniscano i pensieri o i sentimenti di una ragazza su questi eventi, i testi letterari sono scritti da autori maschi e ci forniscono una prospettiva maschile. Tuttavia, potremmo considerare che queste relazioni tra coppie con una simile disparità di età, istruzione ed esperienza devono essere state molto impegnative per una giovane ragazza. Plinio, riferendosi alla sua giovane moglie, riconosce in qualche modo tali sfide e commenta che lei si è adattata bene e che la sua devozione a lui è un'indicazione sicura della sua virtù.

La cerimonia di matrimonio

Nel diritto romano, il matrimonio con manus significava che la ragazza non era più sotto il potere del padre, ma ora, quale la sposa, era sotto l'autorità del marito. Con la costituzione della manus poteva essere considerata "filiae loco", cioè la giovane sposa si trovava alla stregua di figlia rispetto al marito. Tutto ciò che la nuova moglie possedeva apparteneva al marito. Nel I secolo a.C. il matrimonio senza manus era più comune e la moglie rimaneva sotto l'autorità del proprio padre, il che significava anche che la proprietà dei coniugi rimaneva distinta.

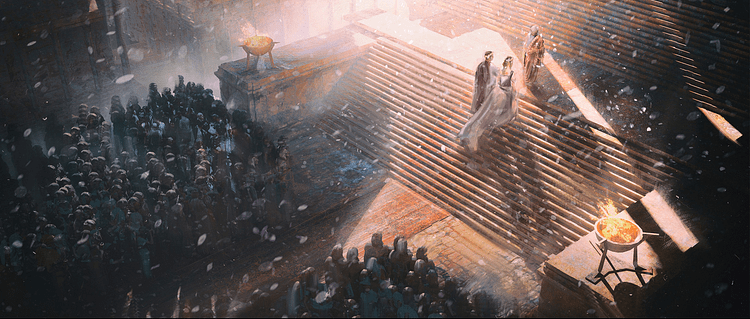

Il diritto romano non richiedeva una cerimonia religiosa o laica per convalidare il matrimonio; tuttavia, molte giovani spose celebravano il loro giorno con una specie di cerimonia. Il giorno del matrimonio, la giovane sposa portava i capelli disposti in sei trecce legate da filetti di lana. I suoi capelli venivano divisi da uno strumento insolito, un gancio da lancia piegato. Indossava una ghirlanda di fiori sopra le trecce coperta da un velo color fiamma, arancione o giallo o rosso, il flammeum, che le celava il viso e i capelli. La tunica bianca, che la ragazza aveva tessuto da sola, era legata con una cintura, e la sposa probabilmente calzava scarpe gialle.

Il matrimonio iniziava nella casa paterna, anch'essa decorata con ghirlande. Si offrivano sacrifici agli dèi, che potevano includere l'offerta delle bambole della ragazza a Venere. Di seguito il banchetto e i festeggiamenti per il matrimonio. Anche eventuali contratti, come quelli per registrare chi ha portato quale proprietà al matrimonio, sono programmati durante la cerimonia. Su statue e su sculture in rilievo delle cerimonie matrimoniali, non è raro vedere lo sposo con in mano un rotolo di papiro, che potrebbe rappresentare la documentazione del matrimonio e dell'accordo sulla dote. Solo dopo il tramonto la sposa veniva portata in processione a casa dello sposo, che era già tornato a casa ad aspettare la nuova moglie. La sposa veniva condotta alla luce delle torce da tre ragazzi, uno dei quali portava una torcia speciale, mentre gli altri due ragazzi le tenevano per mano. Qualcun altro portava una conocchia e un fuso a significare il nuovo ruolo domestico della sposa. Plinio il Vecchio (23-79 d.C.) scrive che ai matrimoni venivano lanciate delle noci per simboleggiare la fertilità di una sposa (HN. 15.86). La folla si radunava lungo il percorso per vedere la sposa in processione verso la casa dello sposo. Quando la giovane arrivava a casa del marito, ungeva ritualmente gli stipiti con olio e li adornava con fili di lana. Per attraversare la soglia di casa, la sposa veniva portata in braccio dai suoi assistenti, non dal marito.

Maternità

Il matrimonio per i romani era considerato l'istituzione per la produzione di figli legittimi. Il parto nell'antica Roma presentava alti tassi di mortalità per i neonati e per le madri. Per compensare l'elevata mortalità dovuta al parto si sfruttava il periodo più fertile della moglie. Di conseguenza l'età quando una ragazza veniva data in matrimonio dipendeva dal suo periodo di fertilità. Per la giovanissima sposa di dodici anni, il menarca può iniziare solo dopo due anni, quando una ragazza di 14 anni può essere in grado di concepire; tuttavia, una gravidanza in età così giovane, prima che il corpo femminile raggiunga la piena crescita o maturità, comporta molti rischi.

L'antica conoscenza medica di quando una giovane ragazza era fisicamente in grado di concepire e portare a termine una gravidanza ha portato alcuni scrittori di medicina romana, come il medico Rufo di Efeso (da ca. il 70 al 110 d.C.), ad affrontare il problema del rischio rispetto alla pressione della società per dare inizio a una famiglia. Rufo rifiutava l'idea che le ragazze si sposassero giovani e iniziassero ad avere figli all'età del menarca. Sosteneva che la gravidanza era estremamente pericolosa per una ragazza giovane e che la decisione più saggia era quella di aspettare fino ai 18 anni.

La pubertà non è un periodo favorevole alla nascita di un figlio, né per il bambino né per la madre. Il figlio rischia con notevole probabilità di nascere debole, mentre la madre può riportare lesioni.

(Rufus, QM 6.22)

Anche Sorano (98-138 d.C.), scrivendo nella sua Ginecologia, mette in discussione i rischi che si corrono per la salute di una giovane moglie. Sorano consiglia di prendere in considerazione l'interruzione di gravidanza per le ragazze molto giovani che hanno avuto gravi difficoltà durante la gravidanza, per evitare ulteriori pericoli se l'utero era troppo piccolo e non pronto ad accogliere il pieno sviluppo. Tuttavia, i pareri e le opinioni mediche avevano lo scopo di informare e consigliare, ma anche di interagire con le aspettative della società romana. La pressione sociale e familiare continuava a incoraggiare il passaggio delle ragazze direttamente dalla pubertà al matrimonio e al parto.

Conclusione

Nell'antica Roma per le giovani ragazze, il matrimonio significava la fine dell'infanzia. Cambiava la vita e l'identità di una giovane ragazza. Non era più una bambina, ma una moglie, che iniziava una vita sessuale con tutte le sue conseguenze, assumendo i doveri e le responsabilità di una casa e dedicandosi al suo nuovo marito e al ruolo della donna nel mondo romano.