L'Italie occupa l'Éthiopie pendant cinq ans, de 1935 à 1941, à la suite d'une invasion massive lancée par le dictateur fasciste Benito Mussolini (1883-1945). L'Éthiopie était pourtant un objectif colonial de longue date pour l'Italie, qui avait déjà tenté d'envahir le pays en 1896, mais avait finalement été vaincue lors de la bataille d'Adoua. Mussolini était déterminé à montrer que le fascisme pouvait venger l'humiliation d'Adoua et réaliser le rêve d'un nouvel empire pour Rome.

Première guerre italo-éthiopienne

Dans la première moitié du XIXe siècle, l'Éthiopie était un empire nominal, mais en réalité fragmenté en plusieurs seigneuries. Ce n'est que grâce aux campagnes militaires menées par les Negus Neghesti (empereurs) Téwodros II (1818-1868) et Yohannes IV (1837-1889) que le pouvoir impérial s'étendit et se consolida. Mais alors que la monarchie éthiopienne tentait encore d'unifier le pays, les puissances européennes se lançaient dans la colonisation de l'Afrique, entamant ce que l'on a appelé la "ruée vers l'Afrique". Quelques décennies plus tard, en 1914, seuls deux États africains étaient encore indépendants: le Liberia et l'Éthiopie.

Dans le contexte de cette nouvelle vague d'impérialisme, l'achat privé de la baie d'Assab fut le premier pas vers le colonialisme italien en Érythrée. Le jeune royaume italien, unifié en 1861, n'était pas prêt à s'engager dans une invasion coloniale, mais sous le prétexte d'une concession privée, il put prendre pied en Afrique sans être directement impliqué. Ce n'est qu'en 1882 que l'Italie prit formellement le contrôle d'Assab, entamant ainsi une phase plus volontariste: en 1885, les troupes italiennes occupèrent la ville de Massaoua, un port de la mer Rouge, dans le but d'étendre progressivement les possessions coloniales de l'Italie aux dépens de l'Empire éthiopien.

Cependant, à cette époque, Yohannes IV était confronté à des turbulences internes et à une guerre à la frontière du Soudan, où un groupe de rebelles appelés mahdistes se révoltait contre les dirigeants ottomans-égyptiens, soutenus par l'Éthiopie. Ras Alula Engeda (1847-1897), l'un des plus puissants chefs militaires éthiopiens et gouverneur de la province où les troupes italiennes avaient commencé l'offensive, décida de réagir et anéantit à Dogali un bataillon de 500 soldats italiens le 27 janvier 1887. Bien que l'attaque n'ait pas été ordonnée par le Négus, l'Italie décida de lancer une expédition militaire contre l'Éthiopie. Malgré la mobilisation de 20 000 soldats, la guerre prit une tournure inattendue. Yohannes décida de retirer son armée, plus nombreuse que celle des Italiens, et de donner la priorité à la guerre frontalière contre les Mahdistes. L'empereur mourut à la bataille de Metamma (alias bataille de Gallabat) en 1889 contre les mahdistes, marquant la fin de l'engagement éthiopien dans la guerre.

La mort de Yohannes IV entraîna une lutte de succession entre le fils naturel de l'empereur, Mengesha Yohannes (1868-1906), et le roi de Choa, Ménélik (1844-1913). Ce dernier était soutenu par les Italiens parce qu'il avait tenté de contrecarrer les efforts de centralisation du pouvoir de Yohannes. L'Italie avait également signé une convention avec Ménélik en 1887, qui garantissait à Ménélik un approvisionnement en armes en échange de sa neutralité envers les Italiens. Plus rapidement que Mengesha, Ménélik gagna le soutien de la noblesse et du clergé éthiopiens, vainquit militairement son rival et fut couronné en 1889.

La même année, avant le couronnement de Ménélik, le traité de Wouchalé avait été signé, il visait à promouvoir de bonnes relations entre l'Italie et l'Éthiopie. Cependant, ce traité allait provoquer un conflit entre les deux pays. Le malentendu, intentionnel ou non, provenait d'une différence d'interprétation entre les traductions amharique et italienne de l'article 17, qui concernait la diplomatie internationale. Il n'était pas rare d'inclure dans les traités internationaux une clause permettant à une partie d'agir en tant qu'intermédiaire pour le compte de l'autre. En signant le traité, Ménélik souhaitait simplement améliorer les relations avec les Italiens, en les utilisant comme intermédiaires dans les relations avec d'autres puissances européennes. De son côté, l'Italie affirmait que le traité établissait un protectorat sur l'Éthiopie, comme si le Négus avait accepté de céder sa souveraineté en matière de politique étrangère au gouvernement italien.

À cette époque, le premier ministre italien, Francesco Crispi (1818-1901), plaida vigoureusement en faveur d'un rôle plus important de l'Italie parmi les grandes puissances. Sa politique étrangère sans scrupules associait une militarisation croissante à un activisme colonial. À cet égard, Crispi fut le premier à justifier l'expansionnisme italien, à savoir la nécessité de combiner les politiques expansionnistes avec l'émigration. Dans ces années caractérisées par une migration massive des Italiens du sud vers le nord de l'Italie, l'Afrique pouvait constituer une source alternative de terres pour les paysans pauvres. Le lien entre colonialisme et émigration serait repris plus tard par le fascisme, son leader Benito Mussolini mettant l'accent sur la recherche d'une "place sous le soleil" pour l'Italie.

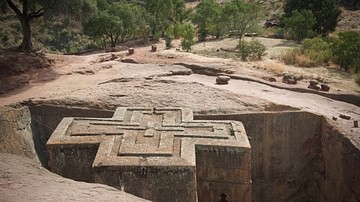

En 1890, Crispi institua officiellement la colonie érythréenne, avec Massaoua pour capitale. Ménélik réussit à éviter toute ingérence de l'Italie et, en 1893, il dénonça la revendication italienne d'un protectorat sur son empire. Le contrôle italien s'étendait aux villes d'Asmara et de Cheren, et son influence se projeta à l'intérieur de l'Éthiopie, dans la région du Tigré. Le nouveau gouverneur de l'Érythrée, le général Baldassarre Orero (1841-1914), était si confiant dans la faiblesse de l'Abyssinie (nom fréquemment donné à l'Éthiopie) qu'il décida de marcher vers la ville d'Adoua, qui revêtait une importance religieuse particulière pour l'Église orthodoxe éthiopienne, la principale confession de l'Éthiopie. Pour cette initiative non autorisée, Orero fut démis de ses fonctions et remplacé par le général Antonio Gandolfi (1835-1902), puis par un ami proche de Crispi, Oreste Baratieri (1841-1901). Mais les ambitions de Baratieri dépassèrent les troupes dont il disposait et il provoqua le puissant voisin par plusieurs expéditions militaires au-delà de la frontière. Le nouveau gouverneur pensait pouvoir menacer la stabilité de l'Empire éthiopien en occupant rapidement le Tigré et, en 1895, il commença l'invasion.

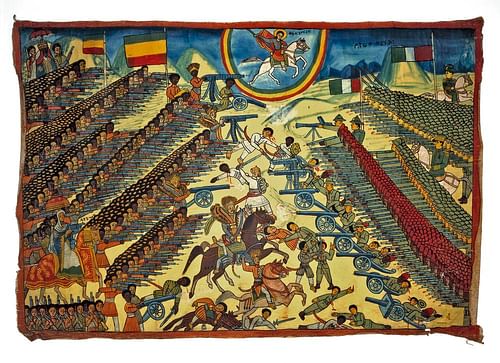

La situation devint rapidement incontrôlable: les chefs éthiopiens alliés à l'Italie se retirèrent, la confusion régnait au sein des commandements militaires et les troupes italiennes commencèrent à subir des pertes importantes. Le général Baratieri décida de lancer une attaque surprise contre les positions éthiopiennes, mais les trois colonnes italiennes ne parvinrent pas à coordonner leurs efforts et l'une d'entre elles se retrouva isolée en raison de cartes imprécises. Le 1er mars 1896, lors de la bataille d'Adoua, les troupes italiennes furent lourdement défaites, avec environ 6 000 morts et plus de 3 000 soldats capturés.

Il s'agissait de la pire défaite d'une armée européenne dans toute l'histoire du colonialisme. Il s'ensuivit un tremblement de terre politique: Le cabinet de Crispi s'effondra et l'Éthiopie s'assura des décennies de pleine souveraineté. La bataille devint un symbole pour les Africains et un traumatisme collectif pour l'Italie, ouvrant la voie à des sentiments revanchards qui culminèrent avec l'invasion fasciste de l'Éthiopie en 1935.

L'Éthiopie entre Ménélik II et Hailé Sélassié

La victoire éthiopienne renforça le prestige international de l'empire. En effet, Ménélik conclut une série de traités avec des puissances étrangères entre 1897 et 1905. Dans le même temps, le Négus encouragea la modernisation de l'économie éthiopienne, en ouvrant, par exemple, la première section du chemin de fer Addis Abeba-Djibouti, qui visait à relier l'Éthiopie à la mer Rouge. La modernisation se fit parallèlement à la consolidation du pouvoir impérial, au détriment des régions périphériques, comme le Tigré, qui luttaient pour plus d'autonomie. L'Éthiopie resserra ses liens avec la France et la Grande-Bretagne et devint le premier État africain à être admis à la Société des Nations en 1923.

Cependant, alors que la santé de Ménélik commençait à décliner à partir de 1906, la succession au trône éthiopien attira l'attention de la diplomatie internationale. La France, le Royaume-Uni et l'Italie signèrent un traité en 1906 (le "traité tripartite"), qui établit trois zones d'influence en Éthiopie. L'Italie considérait qu'il s'agissait d'un pas en arrière par rapport à sa prétendue prééminence en Éthiopie avant 1896. Ce n'est qu'en 1909 que le Négus choisit son héritier, à savoir son jeune petit-fils Iyassou (1895-1935), qui dut attendre la mort de Ménélik en 1913 pour monter sur le trône.

Le règne d'Iyassou fut caractérisé par de nombreuses contradictions. L'aspect le plus controversé fut son attitude bienveillante à l'égard de l'islam, que la propagande de ses opposants dépeignait comme une preuve scandaleuse d'apostasie par rapport à sa croyance chrétienne orthodoxe. Iyassou, accusé de s'être converti à l'islam, fut déposé par la noblesse et remplacé par sa tante Zewditou (1876-1930), avec la proclamation contextuelle de son cousin Tafari Makonnen (1892-1975) comme Ras et héritier désigné. Cette double désignation peu commune laissa place à de nombreuses ambiguïtés dans les prérogatives et les frontières entre les deux royautés. De plus, Ras Tafari se comportait toujours comme s'il était le régent et non seulement l'héritier du trône, faisant de l'ombre à l'impératrice. Zewditou et Ras Tafari avaient également des expériences culturelles et politiques différentes, et le prince réussit à démanteler toute résistance interne à son pouvoir. Avec la mort de Zewditou en 1930, le couronnement de Ras Tafari en tant qu'empereur Hailé Sélassié Ier ne représenta donc qu'une formalité et ouvrit la voie à une nouvelle perspective centralisatrice dans la politique intérieure de l'Éthiopie.

L'Italie et la préparation à la guerre

Il n'est pas surprenant qu'après la Première Guerre mondiale (1914-1918), l'Italie ait plaidé en faveur d'une révision du statu quo dans la Corne de l'Afrique. L'Empire allemand avait été vaincu et les vainqueurs, en particulier la France et le Royaume-Uni, étaient intéressés par le partage des possessions coloniales de l'Allemagne. Le ministère italien des colonies travailla à l'élargissement du Somaliland italien et au contrôle du chemin de fer et de la Banque d'Abyssinie, afin de contrôler économiquement l'Éthiopie. Cependant, les demandes exorbitantes de l'Italie pour ses colonies furent rapidement ignorées par les autres puissances. Outre les revendications coloniales, la conférence de paix s'avéra infructueuse pour l'Italie, et la frustration de la vittoria mutilata (victoire mutilée) façonna le discours politique de l'opinion publique italienne, qui fut ensuite exploité par la propagande fasciste.

Avec la montée du fascisme à partir de 1922, les anciennes ambitions commencèrent à être associées à une politique plus agressive. Le principal résultat fut un échange de lettres entre Mussolini et Ronald Graham (1870-1949), ambassadeur britannique à Rome, dont on se souvient sous le nom d'accord anglo-italien de 1925. Grâce à cet échange de notes, l'Italie obtint la reconnaissance de son influence dans le nord de l'Éthiopie. L'accord, qui devait rester secret, devint public, ce qui créa un incident diplomatique. La France, partie prenante de l'accord de 1916, s'indigna de son exclusion et l'Éthiopie déplora les implications impérialistes du traité, contraires à l'esprit de parité entre les États membres de la Société des Nations.

Néanmoins, Mussolini parvint à se rapprocher rapidement de l'Éthiopie, comme en témoigne le traité de paix et d'amitié entre les deux pays, signé en 1928. Le traité et la paix ne durèrent pas longtemps. La ligne diplomatique fut combattue par les partisans d'une approche subversive. L'impulsion finale en faveur d'une solution militaire provint d'un mélange de facteurs internes et internationaux. Mussolini voulait démanteler l'ordre fragile établi par le traité de Versailles après la Première Guerre mondiale, déjà menacé par la montée en puissance d'Adolf Hitler (1889-1945) en Allemagne. De plus, la guerre, injustifiable sous quelque prétexte économique que ce soit, devait servir à consolider le prestige national du Duce.

Le casus belli fut l'incident de Walwal (1934), un petit fort situé le long de la frontière entre l'Éthiopie et le Somaliland italien. Un affrontement entre les troupes italiennes et éthiopiennes servit de prétexte à l'Italie pour réclamer des réparations disproportionnées. Mais avant de lancer l'invasion, Mussolini chercha à obtenir l'assentiment crucial de la France et de la Grande-Bretagne. Ces deux pays estimaient que le principal risque pour l'équilibre de l'après-guerre était Hitler et non Mussolini, et étaient donc favorables à l'idée de complaire au Duce. En janvier 1935, le Duce rencontra Pierre Laval (1883-1945), le ministre français des affaires étrangères qui croyait en la nécessité de coopter Mussolini dans un cordon sanitaire contre l'activisme de l'Allemagne nazie. Les deux hommes signèrent un traité qui, outre quelques ajustements territoriaux mineurs en Afrique, donna à Mussolini les coudées franches en Éthiopie. En revanche, le silence britannique sur le sujet lors de la conférence de Stresa (avril 1935) et lors de la visite du ministre des Affaires étrangères Anthony Eden (1897-1977) à Rome (mai 1935) fut interprété comme un consentement tacite.

Deuxième guerre italo-éthiopienne

Le 3 octobre 1935, sans déclaration de guerre formelle, l'Italie commença l'invasion de l'Éthiopie à partir des deux colonies d'Érythrée et de Somalie. L'Italie fut rapidement conspuée par la Société des Nations; elle fut condamnée et sanctionnée. Cependant, les sanctions furent totalement inefficaces. Par exemple, les sanctions n'incluaient pas le pétrole ou l'acier, fondamentaux pour affaiblir toute initiative militaire. L'invasion d'un État membre de la SDN par un autre État membre témoignait de la faiblesse et de l'inefficacité de cet organisme international à assurer la sécurité collective. Sans armée à sa disposition, la SDN ne pouvait faire appliquer ses décisions. À ce stade, seule la Grande-Bretagne aurait pu arrêter la guerre. La flotte britannique, forte de sa supériorité en Méditerranée et en mer Rouge, aurait pu facilement arrêter le déploiement d'hommes et d'armes. Mais le cabinet britannique poursuivit sa politique obstinée d'apaisement, tentant de trouver un compromis qui aurait de toute façon abouti au démembrement de l'Éthiopie.

Mussolini mit tout son poids personnel et politique dans la réussite de la campagne et n'aurait admis aucun échec susceptible d'entamer son prestige. Le commandant en chef de la guerre, le général Emilio De Bono (1866-1944), fut accusé de procéder trop lentement et fut remplacé par le maréchal Pietro Badoglio (1871-1956). Badoglio fut autorisé à utiliser le gaz moutarde, interdit par la convention de Genève de 1925. Le général Rodolfo Graziani (1882-1955), déjà connu sous le nom de "boucher du Fezzan" pour son rôle dans la colonisation italienne de la Libye, dirigea les opérations depuis le sud. Bien qu'il ait reçu l'ordre d'adopter une position plus défensive, Graziani décida de mener une seconde offensive à partir du sud. Il avança cependant plus lentement et avec plus de pertes que Badoglio, qui entra dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba, alors que Graziani était toujours bloqué devant Harrar.

La première phase de la guerre fut suivie en janvier 1936 d'une contre-offensive. Cependant, le manque de coordination entre les commandements militaires affaiblit le front éthiopien, ce qui entraîna sa défaite lors de la bataille de Tembén, du 20 au 24 janvier. Après la rupture de la contre-offensive éthiopienne, les troupes italiennes prirent d'assaut Amba Aradam, survolée par l'aviation. Grâce à sa supériorité numérique, l'armée italienne battit son homologue éthiopienne, plus petite, lors de la seconde bataille de Tembén, fin février. L'épilogue de la guerre eut lieu à Mai Ceu le 31 mars 1936, une bataille rangée dans laquelle le Négus plaça tous ses derniers espoirs inassouvis.

Défaite éthiopienne et colonialisme italien

L'avance italienne était due à la fois à la supériorité technique et au nombre colossal de personnes déployées pour la guerre. L'Éthiopie subit les conséquences de l'embargo de longue durée sur les armes, ce qui se traduisit par un nombre total d'armements et de munitions modernes bien inférieur à celui de leurs homologues. La différence la plus frappante concernait toutefois l'armée de l'air: le Négus ne pouvait compter que sur huit avions en état de marche, alors que l'Italie en déploya 400. En outre, Mussolini ne voulait pas risquer de se retrouver en infériorité numérique, comme cela s'était produit lors de la bataille d'Adoua. Il organisa donc une expédition massive de forces armées, corroborée par la présence des Àscaris, les troupes coloniales recrutées dans l'ensemble des colonies italiennes. C'était alors un renversement complet de la situation de la bataille d'Adoua, où les Éthiopiens étaient plus nombreux que les Italiens. En outre, l'armée éthiopienne (et la société) était en train de passer d'une structure féodale à une organisation centralisée. La modernisation rapide de l'administration éthiopienne, accompagnée d'une longue période de désengagement militaire, exigeait plus de fonctionnaires que de chefs militaires.

Le 5 mai, Mussolini proclama l'établissement d'un Empire pour l'Italie. Celui-ci comprenait l'Érythrée, la Somalie, la Libye et l'Éthiopie, formant une nouvelle entité appelée Africa Orientale Italiana (AOI). Les premiers vice-rois de l'AOI, Badoglio et Graziani, représentèrent l'apogée d'un contrôle colonial violent, visant à réprimer la résistance éthiopienne. En effet, malgré la victoire militaire, l'Italie ne put jamais assurer pleinement son contrôle sur l'Éthiopie; son influence était confinée aux zones urbaines. Les Italiens furent confrontés à un mouvement de résistance national, l'Arbegnoch, qui mena une guérilla contre l'occupation.

L'événement le plus célèbre lié à la résistance fut la tentative d'assassinat manquée du général Graziani le 19 février 1937. Graziani réagit par une riposte brutale; pendant trois jours, Addis Abeba fut ensanglantée par des milliers d'assassinats aveugles de la population. La répression s'étendit au-delà de la capitale pour frapper les élites éthiopiennes, comme lors de l'extermination des religieux coptes de Debré Libanos entre le 21 et le 29 mai 1937. La politique de terreur fut atténuée lorsque Mussolini remplaça Graziani par le nouveau vice-roi Amedeo di Savoia-Aosta (1898-1942), cousin du roi, qui tenta d'introduire une administration coloniale plus proche du modèle britannique de l'indirect rule.

Cependant, le duc d'Aoste ne put éviter les diktats de Mussolini, qui poussait à la ségrégation raciale entre Italiens et Éthiopiens, interdisant par exemple les mariages mixtes. L'Éthiopie devint la pierre angulaire de la politique d'installation des paysans italiens pauvres. Mais entre-temps, les opérations menées par la résistance, même si elles se caractérisaient par un manque de cohésion, furent fondamentales pour corroder le contrôle italien sur l'Éthiopie, offrant un adversaire affaibli aux Britanniques lorsqu'ils lancèrent une opération militaire contre les colonies italiennes en 1941, marquant la fin de cinq années d'occupation italienne.