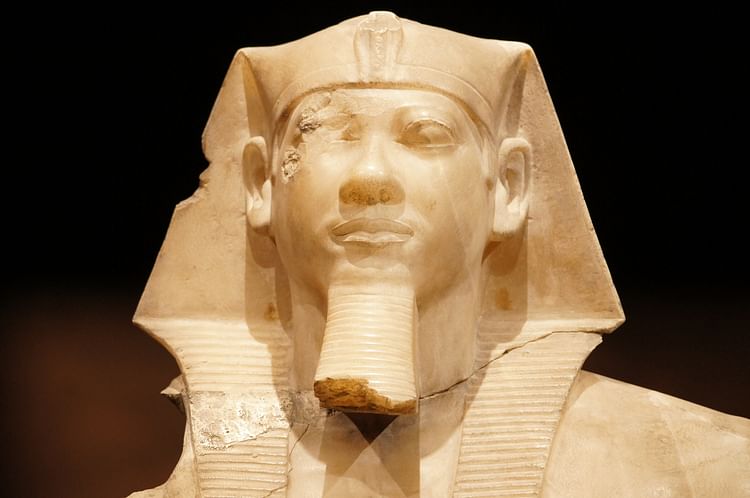

在众多古代埃及的雕像杰作中,吉萨大狮身人面像是最具辨识度的,也是世界上最著名的雕像之一。这座雕塑是一头卧着的狮子,头部为埃及国王的形象,它是在吉萨高原用石灰岩雕刻而成的,可能是在古埃及旧王国时期(约公元前 2613 年至公元前 2181 年)的国王哈夫拉(Khafre, 公元前 2558 年至公元前 2532 年在位)统治时期雕刻的,不过也有一些学者(尤其是 2004 年的多布雷夫,Dobrev)认为它是哈夫拉的兄弟狄德弗拉(Djedefre, 公元前 2566 年至公元前 2558 年在位)所建,狄德弗拉在国王胡夫( Khufu, 公元前 2589 年至公元前 2566 年在位,大金字塔的建造者)去世后试图篡夺王位。

其他埃及学专家以及来自该领域之外的学者、教授和历史学家都声称,狮身人面像的历史远比主流埃及学所一直坚持的“第四王朝时期”要久远得多。其中一些作者的论断,比如扎卡里亚·西奇恩( Zechariah Sitchin)和埃里希·冯·丹尼肯(Erich von Daniken)的观点,早已遭到该领域学术研究的否定;而那些在该主题上较近一些的作者的观点则通常被忽视,或者被指为无关紧要或错误的。

学者们对于是谁雕刻了狮身人面像以及它是在何时被雕刻出来的仍存在分歧,但所有人都认同这是一件令人赞叹的杰作,而且在数百年间,它一直是世界上最大的雕塑作品。狮身人面像长 240 英尺(73 米),高 66 英尺(20 米),其姿态呈东西轴线方向坐落。埃及学家米罗斯拉夫·韦尔纳在谈及这座雕塑的意义时写道:

吉萨的巨狮石像不仅仅象征着古代和现代的埃及。它本身就是古老与神秘的完美体现。数百年来,它激发了诗人、科学家、冒险家和旅行者的想象。尽管人们常常使用最先进的科学技术手段对其进行测量、描述、研究,并在专门的科学会议上进行讨论,但一些根本性的问题仍未得到解答:是谁建造了它?何时建造的?为什么建造的?(234)

为了回答这些问题,人们提出了许多理论,但很少有理论能同时满足这三个方面的要求,也没有哪一种理论能得到普遍认可。然而,在埃及学家中,人们普遍认为狮身人面像是在哈夫拉统治时期(旧王国第四王朝时期)建造的,当时建造他金字塔群的工匠们发现了一块大块的石灰石,并决定——或者是在某些人的指示下——用它来雕刻出狮身人面像。至于为什么要这样做以及狮身人面像最初有何用途,一直存在争议。

名称

古埃及人从未将这座雕像称为“斯芬克斯”。这个词源自希腊语,后来被用来指代吉萨的这座埃及雕塑。据韦尔纳(以及其他学者)所述,这是通过对埃及语“舍塞普-安克”(意为“有生命的形象”)这一名称的翻译而得出的结论,古埃及人用这个名称来称呼这座雕像以及其他描绘王室人物的雕像。虽然如此,但也很有可能这座雕像只是让希腊作家想起了他们自己民族神话中的斯芬克斯,比如在俄狄浦斯( Oedipus)的故事中所提到的那种,其身体呈兽类形态,头部为女性形态。维尔纳(Verner)等学者称,前往该遗址参观的希腊游客将“尼梅斯”(国王的条纹头巾)误认为是女性的长发。

在埃及新王国时期(公元前1570年至公元前1069年),埃及人将狮身人面像称为霍尔梅马赫特(地平线上的霍尔)并围绕这座雕像形成了一个宗教崇拜体系,将它与神祇荷鲁斯( Horus)关联起来。在古埃及,所谓的“宗教崇拜”应理解为现代宗教运动中的一个教派;而不是现代读者所理解的那种“宗教崇拜”。这是一种太阳崇拜,尊崇荷鲁斯( Horus)作为天空之神的神性。阿蒙霍特普二世(公元前1425年至公元前1400年)可能支持了这个宗教崇拜体系。他为狮身人面像建造了一座神庙,以赞美胡夫(Khufu)和哈夫拉(Khafre),他们是代表地上的荷鲁斯( Horus)神的许多埃及国王所宣称的,但他在为这两人命名时的选择强烈表明,他明白这两位第四王朝的统治者与这座雕像之间存在联系。因此,阿蒙霍特普二世(Amenhotep II)的铭文表明了与它创建有关的可能的国王年代和名字。

阿门霍特普二世的长子图特摩斯王子在靠近狮身人面像的地方入睡,随后做了一个梦。在梦中,这座雕像向他诉说着自己的状况,以及沙子是如何压在它身上的。狮身人面像向图特摩斯王子提出了一个条件:如果他同意清除雕像身上的沙子并对其进行修复,他就能成为埃及的下一任法老。这位年轻的王子接受了这个条件,修复了狮身人面像,并在其前竖立了一块著名的梦碑,该碑由粉色花岗岩制成,上面刻着关于这位王子如何成为埃及法老图特摩斯四世(Thutmose IV,公元前 1400 年至公元前 1390 年在位)的故事。在图特摩斯四世统治时期之后,对狮身人面像的崇拜逐渐兴起,这很可能是因为那块梦碑鼓励人们将这座雕像视为能够影响未来的有生命的神明。

公元 4 世纪的科普特基督徒将这座雕像称为“贝尔-希特”(意为“守护者”),这个名称至今仍被使用。如今的埃及人不会将这座雕像称为“狮身人面像”,除非是在与外国游客讨论时才会这样称呼。这座雕像在埃及阿拉伯语中被称为“阿布·阿尔-哈瓦尔”,意思是“恐怖之父”,并且一些极端的伊斯兰教派宣称它是偶像崇拜的邪恶之物。事实上,在公元 2012 年,与塔利班有关的神职人员就因为这个原因呼吁摧毁狮身人面像和吉萨金字塔。

建造

古时的吉萨高原与如今的景象大不相同。在该地区工作的考古学家和地质学家通过侵蚀痕迹、化石化的动植物物质以及文物等证据发现,大约 8000 年前的这片区域曾经非常肥沃,植被繁茂。那里水源丰富,地下蓄水层至今依然存在,这从扎希·哈瓦斯(Zahi Hawass)及其团队在公元 1999 年探索大金字塔的奥西里斯竖井时遇到的高地下水位难题中就可见一斑。大约在 15000 年前,该地区降雨量充沛,尽管随着时间推移降雨量有所减少,但在第四王朝时期,这片区域仍然非常肥沃。

在古王国时期,埃及的首都位于附近的孟菲斯城;吉萨则被选为第四王朝国王(即伟大的金字塔建造者)的陵墓所在地,因为这里在埃及早期王朝时期(约公元前3150年至2613年)以及可能在前王朝时期(约公元前6000年至公元前3150年)就已被统治者使用过。约公元前2670年的国王杜塞尔已经在他位于萨卡拉的著名阶梯金字塔(Step Pyramid)及建筑群中完成了他的杰作,而在吉萨,只有马斯塔巴式(mastaba)陵墓。国王塞弗鲁(约公元前2613年至2589年)通过他在迈杜姆金字塔(Meidum Pyramid)、弯角金字塔(Bent Pyramid)和红金字塔(Red Pyramid)上的工作,完善了金字塔建造的艺术。到公元前2589年国王胡夫即位时,埃及人已经非常熟练地掌握了石料加工技术,并且懂得如何建造规模宏大的纪念碑。很可能是胡夫(Khufu)选择了吉萨作为他宏伟金字塔的建造地点,以便在最佳的环境中展示其作品,并避开前任的建筑成果。

哈夫拉(Khafre )继承了胡夫(Khufu)的王位,并在其父亲的金字塔群旁开始建造自己的金字塔群。狮身人面像被归功于他,因为其雕像的面部形状与他在雕像中呈现的样子相似,而且因为狮身人面像的雕刻方式。有一种理论认为,在建造哈夫拉的金字塔的过程中,工人们发现了一块被认为不适合用于金字塔群的大型岩石,并从这块岩石上雕刻出了这座雕像。历史学家鲍勃·布里尔(Bob Brier)和霍伊特·霍布斯(Hoyt Hobbs)对此发表评论:

哈夫拉(Khafre )金字塔的表面覆盖着一层闪闪发光的白色石灰岩外壳,这些岩石是通过船只从尼罗河对岸的采石场运来的,然后被铺设在从吉萨周边地区切割下来的内部石灰岩块之上。在移除这些内部石块的过程中,采石工人可能无意中撞到了一块更坚硬的岩石,从而留下了一座小山丘。哈夫拉(Khafre )让人将这块突出的岩石雕琢成了一只侧卧的狮子形象,上面还刻有他自己的面容——这就是著名的狮身人面像。(16)

狮身人面像正好位于哈夫拉金字塔群的正前方,这进一步证实了他是这座金字塔的建造者这一说法。然而,这座雕像的所在位置以及它与哈夫拉金字塔群的相对位置,却让一些学者(比如开罗德国考古研究所的施塔德尔曼)认为,狮身人面像在哈夫拉登基时就已经存在了,而他的金字塔群则是特意设计成与这座雕像相对应的。著名的英国埃及学家埃瓦里斯·巴奇德(1857 - 1934 年)声称,狮身人面像比哈夫拉的时代还要古老,可能是在早期王朝时期甚至更早的时候就已建成的。正如所罗夫所说,2004 年,他声称这座雕像是由哈夫拉的兄弟杰德弗( Djedfre)为纪念他的父亲胡夫而建造的,并且雕像的脸比哈夫拉的脸更像胡夫的脸。所罗夫也同意施塔德尔曼的观点,即哈夫拉的金字塔群是朝向狮身人面像的,而不是雕像是在建造过程中或建造后不久就雕刻出来的。

然而,有一些证据有力地表明这座雕像是在哈夫拉(Khafre)统治时期建造的。除了雕像的面部之外,可以明确的是构成狮身人面像的石灰石与哈夫拉金字塔所使用的石灰石是相同的。狮身人面像的建造所展现出的技术水平可以在哈夫拉的雕像以及古王国时期这一时期的神像雕塑中看到。哈夫拉建筑群的朝向强烈表明,它是按照胡夫的金字塔和建筑群的构想建造的,而不是按照那座雕像的构想,而且狮身人面像是在他的金字塔建成期间或之后建造的。

还有进一步的证据表明,狮身人面像是在金字塔之后才被建造的。这些证据来自雕像左爪上的铭文,其年代可追溯至公元 166 年。该铭文是为了纪念罗马人当时对环绕雕像的围墙所做的修复工程而撰写的。该铭文最初于 1817 年由卡维利亚(1770 - 1845 年)在吉萨的挖掘工作中发现,后由英国多才多艺且偶尔与商博朗竞争的托马斯·扬(1773 - 1829 年)在 1818 年第 19 期《季度评论》中进行了翻译和发表。尽管这一铭文并未证实任何具体的建造日期,但它确实表明,在罗马统治的埃及时期,人们认为这座雕像比金字塔还要年轻,因为铭文中提到“靠近金字塔的人们命令你站立”以及“狮身人面像的目的是守护附近埋葬的‘心爱的王子’”(利奇,200 年)。然而,这一铭文也可以被解读为意味着在公元 166 年,即罗马皇帝统治时期,狮身人面像守护着埃及的现任君主——罗马皇帝,并且前面的那句话仅仅是一种诗意的说法,表明当时狮身人面像位于金字塔附近。这块碑文可以正反两面读取,而且碑文末尾部分还缺失了几行字。不过,那些认为这座雕像的建造时间应为第四王朝的人则将碑文视为支持其观点的有力证据。

争议与异议

即便如此,斯芬克斯的形象也无法轻易地被归入某个特定的时代范畴。尽管有人极力反对,但人类无法忍受面对神秘之事。只有当谜团有了清晰的解答时,它们才会令人感到有趣;而斯芬克斯却并未给出这样的明确答案。

1858 年,考古学家奥古斯特·马里埃特(1821 - 1881 年)在胡夫金字塔附近发现了如今被称为“清单石碑”的铭文。这块石碑列出了吉萨伊西斯( Isis )神庙的 22 座雕像,并明确指出胡夫在狮身人面像附近建造了一座纪念碑;因此,这座雕像肯定是在胡夫统治之前存在的,也就是比哈夫雷统治时期还要早。如果“清单石碑”可追溯至第四王朝,那么它无疑将有力地证明狮身人面像的存在早于胡夫和哈夫雷的统治时期;但事实并非如此。清单石碑已被确切确定为埃及第三中间时期第 26 王朝(约公元前 1069 - 525 年)的产物。当时,埃及人经常提及早期国王的名字,尤其是金字塔的建造者们的名字,以期重现往日的辉煌。显然,雕刻清单石碑的人有意通过将它定位于胡夫( Khufu)时代的早期来夸大伊西斯( Isis )神庙的地位,使其看起来比实际年代要古老。实际上,吉萨伊西神庙的废墟属于中王国时期(公元前 2040 - 1782 年),远在胡夫统治之后。

支持早期建造这座纪念碑的另一个重要理由是:尽管考古学家在第四王朝时期发现了与吉萨金字塔建造有关的铭文和证据,但关于工人的居住条件、他们的饮食情况、他们的薪酬待遇,却从未提及到狮身人面像。当考虑到古埃及人对建筑项目的记录是多么细致时,这一事实就显得尤为重要。即便有人(如某些人所主张的)认为此类证据尚未被发现,但似乎也很奇怪,这样一个规模巨大且显然意义重大的建筑,在它被建造之时,竟然没有任何人提及过它。

还有另一个反驳斯芬克斯是由哈夫雷(Khafre)建造的观点,即其面部并非哈夫雷的。多布雷在 2004 年宣称,那张脸并非哈夫雷(Khafre)的,而地质学家罗伯特·M·肖克(Robert M. Schoch)博士早已指出,不仅那张脸不是哈夫雷的,而且整个斯芬克斯雕像的年代还要比哈夫雷统治时期还要久远。肖克和埃及学家约翰·安东尼·韦斯特聘请了法医专家弗兰克·多明戈(Frank Domingo),他拥有在纽约警察局从事绘制嫌疑人画像和制作面部复原图超过 20 年的经验,来对斯芬克斯(Sphinx )和哈夫雷(Khafre)的雕像进行检查,以确定它们是否具有相同的面容。多明戈在对这两件作品进行了详尽的研究后得出的结论是,它们代表的是两个人。肖克(Schoch)进一步声称,现在的那张脸并非男性,而是一位女性的面容。

肖克和韦斯特都坚称,狮身人面像的历史要远比主流埃及学界所宣称的要久远得多。肖克是来自波士顿大学的一位地质学家,他曾指出,狮身人面像上的侵蚀痕迹表明,这里曾经历了很长一段时间的大量降雨。这种气候模式在埃及第四王朝时期并不存在,因此这座雕像显然比那个时期还要古老。针对主流埃及学界提出的要拿出证据证明一种比传统所认可的埃及文明出现时间更早的文化存在,并且这种文化能够建造出像狮身人面像这样的纪念碑这一挑战,肖克和韦斯特指出,现代土耳其的古迹戈贝克利泰佩(Gobekli Tepe )遗址可以追溯到 10000 年前,且没有被任何已知文明所占据。戈贝克利泰佩(Gobekli Tepe )遗址出土的雕塑与狮身人面像一样精妙,有时甚至还要更精妙。

肖克和韦斯特则认为,这座雕像的脸并非哈夫雷的,其年代测定完全错误,基于这种测定得出的所有结论都需要重新审视。而像马克·莱纳这样的埃及学家则反驳道,狮身人面像的脸与哈夫雷的雕像造型存在相似之处,而且雕像上的侵蚀痕迹与它的年代毫无关系;如果这种侵蚀发生在吉萨高原上,就不会只局限于某一座纪念碑上。关于狮身人面像的这一争论仍在持续进行中。

作家罗伯特和奥利维亚·坦普尔声称,狮身人面像的脸并非卡夫瑞的,甚至也不是这座雕像最初的面容。狮身人面像的头部与身体的比例明显失调,尺寸也明显较小。坦普尔认为,这是因为这座狮身人面像并非在第 4 代时期(即卡夫瑞统治时期)由卡夫瑞亲自雕刻而成,而是早数百年就已完成,并且最初并非一头狮子,而是犬神阿努比斯(Anubis)。根据这一理论,这座巨大的雕像原本就是阿努比斯(Anubis),他传统上负责守护一处墓地,而狮身人面像恰好位于吉萨的这一位置,正符合其应有的位置特征。

据坦普尔称,在公元 4 世纪时,这座雕像被重新雕刻,以呈现出一头带有国王头像的狮子形象,因为当时狮子在动物崇拜(对动物的崇拜)中是颇受欢迎的象征。狮身人面像所代表的那种拟人化特征在第 4 朝时期就已经明确确立了,但关于这种现象在埃及文明中的出现时间有多久,以及它是如何发展演变的,目前尚不清楚。埃及学家罗莎莉·戴维(Rosalie David )指出:“目前没有现存的文献资料能够阐明新王国时期之前的动物崇拜习俗,或者大约公元前 3000 年至公元前 2800 年期间出现的拟人化现象。我们只能推测这些发展的原因”(53)。戴维(David)还就神灵的总体形象以及狮身人面像的具体描绘发表了更多看法,写道:

神明的形象和服饰总是以一种大致统一的方式呈现,无法表明人物所处的历史时期;神明的独特个性或特定职能通过其独特的头饰或动物头像来体现。在后来的时期,出现了将动物特征与人类特征混合的反例,比如狮身人面像,其中人类的头部置于动物的身体之上。每当将动物和人类的特征融合在一个身体上时,任何可能显得滑稽或怪异的细节,比如头部与身体连接的地方,都会被掩盖:在这种情况下,颈部区域则用头饰的垂饰来遮掩。(53)

坦普尔会对此评估提出异议,因为他们声称狮身人面像头部的雕刻是重新进行的,从而导致其尺寸小于阿努比斯(Anubis)头部的整体尺寸。这样一来,头饰的垂饰就不再用于遮掩颈部区域,而只是用于利用原来头部的石料,当然,也是为了符合那个时期埃及国王的描绘风格。罗伯特·坦普尔还声称,这张脸不是哈夫拉的,而是阿门梅特二世的(Amenemhat II,约公元前1929年至公元前1895年),这是基于狮身人面像头巾上的条纹样式得出的结论,他认为这些条纹是中王国第十二王朝的特色。主流学者拒绝这些说法的主要原因在于,这些说法大多属于推测性质。没有任何形式的证据表明狮身人面像曾经有过不同的头部,而且狮身人面像头部与身体之间的比例差异也可以通过石匠们所能使用的石料量以及他们的加工过程来轻易解释:狮身人面像的身体是先雕刻出来的,而头部则是最后雕刻的。头部变小可能是由于石料不足,也可能是为了增强稳定性。

地质学家科林·里德(Colin Reader)驳斥了这一观点,他指出古埃及人是石工方面的高手,不可能在雕刻狮身人面像时出现计算失误,他们也不会为了稳定性而使头部与身体的比例失衡。他指出,有许多其他比例完美的纪念碑历经了时间的考验而依然屹立不倒。里德认为,就像坦普尔说的一样,狮身人面像原本也有不同的头部,但他声称那是母狮的头部,而不是阿努比斯的头部。他部分地支持自己的观点,是通过开罗博物馆里的一尊狮身人面像来说明的,他认为这尊雕像原本是母狮的头部,其耳朵被砍掉,面部又被重新雕刻。里德的主要论点,和其他人的观点一样,是对于狮身人面像的风化现象以及头部的比例,没有比它早于第四王朝并且曾经是另一座纪念碑更合理的解释了。

主流的埃及学研究完全不把这些说法当回事——很多时候这么做是有充分理由的——并且将其斥为“伪科学”。然而,这些说法仍在不断被提出,而各个作者所呈现的证据并非总是遭到反驳,只是被忽视或遭到嘲笑而已。历史学家兼埃及学家安托万·吉加尔(Antoine Gigal)为这些“边缘”说法进行了辩护,并进一步断言:不仅狮身人面像的年代比公认的要久远数百年,而且曾经还存在两座这样的雕像。吉加尔引用了图特摩斯四世的《梦境石碑》(其中清晰地展示了两座狮身人面像)以及《清单石碑》(似乎表明另一座狮身人面像在一场风暴中被摧毁了)。

这座第二座狮身人面像应该位于吉萨对面的尼罗河畔。在埃及的艺术和建筑风格中,双狮像肯定是常见的元素,因为古埃及人非常注重平衡,并在他们文明的各个方面都遵循这一理念,常常会建造两座类似的公共建筑和纪念碑(比如总是会同时竖立两根方尖碑这样的做法)。吉加尔(Gigal)还指出,在这些狮身人面像之下可能有隧道,这些隧道或许能够将它们连接起来。事实上,在大狮身人面像之下已经发现了这样的隧道,尽管已经确定这些隧道没有通向任何地方。

主流的埃及学研究是以先例和证据作为依据得出结论的;而那些不认同主流观点的人则依据同样的原则进行研究,但他们缺乏那种能让埃及学家能够在文化背景框架内解读文物的训练。不同的观点通常会因不符合合理的论证原则或在没有充分证据的情况下破坏既定叙述而被拒绝。然而,对于狮身人面像而言,一些声称其具有其他历史背景的人往往还是尽了应有的调查努力,但他们的观点仍然被驳回了。

狮身人面像的谜团与传说

吉萨的巨狮像如今已广为人知,人们可能会认为它在古代也同样声名远扬,但事实并非如此。在埃及的铭文中,对这座雕像的提及很少。在吉萨或埃及其他地方出土的任何材料中,都没有提及这座雕像的建造过程;提及它时,仿佛它一直就存在一般,而实际上却从未有过明确的记载。希罗多德( Herodotus)以及其他早期的希腊作家对此都未作提及。老普林尼(Pliny the Elder,公元 23 - 79 年)在其《自然史》一书中提到了这座雕像,并声称它被尊为神明,还被用作陵墓;其他古代作家对此要么未证实,要么未反驳他的说法。

如前所述,大狮身人面像的起源基本上无人知晓,而且同样如前所述,人类对神秘之事感到不安。主流的埃及学拒绝考虑关于这座纪念碑起源和建造的其他理论也就不足为奇了,因为这样做会破坏自公元 19 世纪中叶以来所构建和延续的埃及历史的时间线。拿破仑(Napoleon)经常被赞誉为曾说过“历史是大多数人所认同的寓言”,这一点对于狮身人面像以及其他任何过去的文物或事件来说都是适用的。历史是由作家们讲述的故事,他们试图解读和理解亲眼目睹的事件或暗示某种叙述的文物。一旦某个文明故事的某条线索被接受,一旦那个文明的神秘性被“解开”(可以说就是这样),那些威胁到这个故事真实性的主张自然就会被拒绝。

同样的这种模式在有关大狮身人面像的神话故事中也能见到,这些神话出自所谓的“新时代”作家之手。这些作者声称这座雕像具有超自然的力量,其下方还隐藏着通往地下网络的隧道(正如所提到的,狮身人面像下面确实有隧道,但它们毫无用处),还有许多其他“边缘”理论,往往涉及外星人,而这些理论通常都被主流学者所摒弃。尽管似乎并没有确凿的证据,或者最多只是微弱的证据来支持这些说法,但仍有许多人坚持“新时代”的叙述,因为这支持并鼓励了他们对整个世界和宇宙的普遍信念。一旦一个人对某种信念体系感到舒适——无论是其所在学科的正统观念还是其他任何东西——那么他就不太可能放弃这个信念而转而接受另一种信念。这种模式也延伸到了关于狮身人面像鼻子被毁坏的理论中。

作家们常常重复这样一个绝对错误的说法:拿破仑的军队在 1798 年至 1801 年的埃及之行中射杀了狮身人面像的鼻子。法国艺术家弗雷德里克·路易斯·诺登(Frederic Luis Norden)于 1737 年创作的狮身人面像的画作显示,狮身人面像的鼻子已经毁坏,而陪同拿破仑进行此次行动的画家多米尼克·维万·德农(Dominique Vivant Denon,1747 - 1825 年)也证实了这一情况。有人声称,狮身人面像的鼻子可能是因 7 世纪的阿拉伯入侵而受损,也可能是因 14 世纪的一位穆斯林神职人员所为,当时他因发现埃及农民仍将这座雕像当作神明来崇拜而感到愤怒。尽管这些可能性经常被提及,但拿破仑的军队将狮身人面像用作射击靶子的故事仍会毫无批判地出现在书籍、纪录片和文章中,因为它已成为狮身人面像历史叙述的一部分:一支入侵部队,由于无法欣赏一座古老建筑的宏伟,便对其进行了破坏。实际上,拿破仑欣赏埃及的古代作品,并带着科学家、艺术家和工程师一同前往研究和记录这些纪念碑,而不是去破坏它们。

无论其起源和最初用途如何,维尔纳尔(Verner )的观点是正确的,他称吉萨的巨狮像“是古老与神秘的完美体现”(234)。那座巨大的卧狮雕像,其身躯是狮子,头部却是人的形状,静静地坐落在一片古老的高原之上,它迫切需要有人为其解释原因,并为其提供与数百年来所激发的吸引力相称的历史。狮像名副其实,因为它本身就是个谜,其存在本身就让人难以给出令人满意的答案。即便接受了这座纪念碑的所有其他历史版本,仍会有其他人提出对这些替代版本的替代方案。就像任何伟大的艺术作品一样,狮像留待人们去解读,但与大多数作品不同的是,这种解读上的挣扎不仅限于作品本身,而且除非接受传统的观点,否则会引发更多的问题而非答案。