Le Grossmünster ("grande cathédrale" en allemand) est une ancienne cathédrale romane située au cœur de Zurich, en Suisse, qui fut construite du XIe au XIIIe siècles. Selon la légende, l'empereur romain Charlemagne aurait fondé le Grossmünster vers 810 pour abriter les ossements et les reliques des martyrs chrétiens primitifs Saint Felix, Saint Regula et Saint Exuperantius qui se seraient réfugiés à Zurich et seraient morts dans la ville au cours du troisième siècle de notre ère. Le Grossmünster est l'emblème le plus reconnaissable et le plus célèbre de Zürich grâce à ses tours jumelles emblématiques. Il conserve une place prépondérante dans le christianisme protestant en raison de son rôle dans la Réforme protestante suisse, qui débuta sous la direction d'Ulrich Zwingli dans les années 1519-1520. Avec Fraumünster, Predigerkirche et St. Peterskirche, Grossmünster est l'une des plus anciennes et des plus grandes églises de Zurich. Sa crypte à trois nefs est également la plus grande de Suisse.

Légendes et histoire médiévale

La légende veut que les saints patrons de Zurich - Felix, Regula et leur serviteur Exuperantius - aient été membres de la légion thébaine chrétienne, qui avait sa base dans ce qui est aujourd'hui le canton suisse du Valais. En raison de la persécution intense des chrétiens par les autorités romaines de la région, Felix, Regula et Exuperantius se réfugièrent à Zurich à la fin du IIIe siècle de notre ère. Lorsque les autorités romaines de Zurich eurent vent de leurs croyances chrétiennes, le gouverneur romain de Turicum - Zurich - força les trois chrétiens à être bouillis dans de l'huile et à boire du plomb fondu. Peu après, il ordonna que les trois chrétiens soient décapités. Le folklore raconte qu'après leur exécution, Felix, Regula et Exuperantius ramassèrent calmement leurs têtes coupées et marchèrent 40 pas - soit environ 27 m - jusqu'à l'endroit où ils souhaitaient trouver le repos éternel et monter au ciel. Environ 500 ans plus tard, Charlemagne (r. de 800 à 814) se rendit à Zurich à la recherche d'un grand cerf qu'il avait vu lors d'une partie de chasse dans les environs d'Aix-la-Chapelle, en Allemagne. À son arrivée à Zurich, le cheval de Charlemagne trébucha sur les tombes des trois saints, et c'est là que Charlemagne ordonna la construction d'une nouvelle église le long de la Limmat: la cathédrale du Grossmünster.

Le Grossmünster fut construit en six étapes entre 1090 et 1230 et fut érigé par-dessus un édifice carolingien du IXe siècle de dimensions similaires. Les architectes procédèrent à des rénovations périodiques et à des modifications structurelles du Grossmünster au cours des siècles suivants, notamment en augmentant la hauteur de la tour sud de la cathédrale pour qu'elle corresponde à celle de la tour nord à la fin du XVe siècle. L'organisation et les activités de Grossmünster étaient supervisées par l'évêché de Constance, en Allemagne, jusqu'à l'avènement de la Réforme au XVIe siècle, et le Grossmünster faisait partie à la fois d'un monastère de chanoines séculiers et d'une église paroissiale jusqu'à cette époque également.

Au Moyen Âge, la fortune du Grossmünster était étroitement liée à celle du Fraumünster, le couvent bénédictin voisin situé à seulement 180 m de l'autre côté de la Limmat. Ces deux églises se faisaient face et dominaient l'horizon de Zürich, étant les deux plus grandes structures de la ville et les piliers de l'influence et de la puissance de l'Église catholique dans le nord de la Suisse. Les deux églises étaient cependant en perpétuelle rivalité pour le contrôle des reliques de Saint Felix, Saint Regula et Saint Exuperantius. Les deux églises se partageaient et présentaient publiquement ces reliques lors d'une procession urbaine élaborée qui se tenait chaque année le 11 septembre. (Ce jour est le jour de la fête des trois saints; ce jour est toujours célébré en tant que jour férié dans la ville de Zurich). Zürich devint un important centre de pèlerinage à la fin du Moyen Âge, car les fidèles visitaient les reliques des trois saints lorsqu'ils étaient de passage pour se rendre dans d'autres centres de pèlerinage comme Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, le Vatican à Rome, en Italie, et l'abbaye bénédictine d'Einsiedeln, en Suisse, qui se trouve à seulement 40 km au sud-est de Zürich.

Réforme protestante et modernité austère

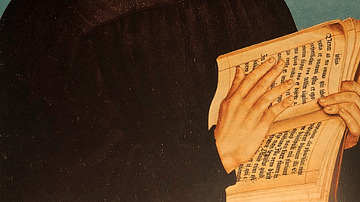

En 1519, Ulrich Zwingli (1484-1531) arriva à Zurich pour commencer son nouveau travail de pasteur à la cathédrale du Grossmünster. Bien que né dans une famille d'agriculteurs, Zwingli était un homme cultivé qui termina ses études à l'université de Vienne et à l'université de Bâle. Les idées du philosophe néerlandais Érasme (1466-1536) influencèrent fortement Zwingli, qui partageait la conviction d'Érasme selon laquelle les Écritures devaient être lues et prêchées abondamment dans la langue maternelle de chacun, et non en latin. Peu après son arrivée à Zurich, Zwingli rompit rapidement avec la tradition catholique établie et prêcha une interprétation nouvelle et radicale des Évangiles. Décidément opposé à une interprétation littérale de l'eucharistie, à la vente d'indulgences, à la vénération des saints et des reliques et au célibat des prêtres, Zwingli dénonçait en outre la messe catholique, les Suisses qui travaillaient comme mercenaires dans les armées étrangères et les formes d'idolâtrie que l'on pouvait percevoir dans le culte catholique. Selon Zwingli, il était nécessaire de réformer l'Église de Zurich pour que les Zürchers puissent vivre selon les Évangiles, comme Jésus-Christ l'avait vraiment voulu. Avec l'approbation et la coopération du gouvernement, Zwingli dissolut les monastères de Zürich, confisqua les biens appartenant aux différentes églises et monastères de Zürich et profana les tombes des saints martyrs. (Toutefois, le sort des reliques des saints Felix, Regula et Exuperantius reste un sujet de débat entre protestants et catholiques en Suisse).

Le Grossmünster, comme les autres églises, abbayes et monastères du canton de Zurich, fut profondément marqué par le zèle réformateur de Zwingli. L'austère simplicité actuelle des intérieurs du Grossmünster fut un résultat direct de la Réforme de Zwingli. En 1524, les réformateurs enlevèrent l'orgue et les statues religieuses du Grossmünster. Les murs décorés furent blanchis à la chaux et les vitraux du Grossmünster furent enlevés. Il convient de noter que Zwingli lui-même n'a en fait jamais approuvé l'enlèvement iconoclaste d'images religieuses et qu'il n'a jamais cautionné une violence qui irait à l'encontre des intérêts des autorités laïques de Zurich. Ceci étant dit, des actes d'iconoclasme eurent lieu tout au long de l'été 1524 à Zürich, qui se reflétèrent ensuite dans les actions des communautés protestantes en Allemagne, en Angleterre, en Écosse, aux Pays-Bas, en France, au Danemark et en Belgique.

Après la mort de Zwingli en 1531, Heinrich Bullinger (1504-1575) devint le principal pasteur de la cathédrale du Grossmünster. Son mandat fut relativement paisible et calme par rapport à celui de son prédécesseur. Bien que ses sermons aient été aussi enflammés que ceux de Zwingli, Bullinger était d'un caractère prudent, diplomatique et charitable. Il poursuivit l'œuvre de Zwingli en supervisant l'école théologique du Grossmünster et correspondit avec des personnalités de son époque, dont Martin Luther, Jean Calvin et Élisabeth Ire (r. de 1558 à 1603). Sous l'égide de Bullinger, le Grossmünster conserva sa position de premier plan parmi les églises de Zurich, et Bullinger aida le Grossmünster à éviter les problèmes organisationnels et juridiques auxquels d'autres grandes cathédrales étaient généralement confrontées pendant la Réforme et la Contre-Réforme. La histoire récente du Grossmünster est en grande partie discrète. Hormis l'incendie de 1763 qui détruisit les tours de Grossmünster - elles furent reconstruites dans un style gothique quelques années plus tard - les quatre derniers siècles ont été pour l'essentiel sans histoire. Une période de rénovation commença à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, au cours de laquelle l'aspect roman de Grossmünster retrouva toute sa splendeur. Une chaire fut restaurée en 1851 et un orgue fut remis en place en 1960. Des vitraux du célèbre artiste suisse Augusto Giacometti (1901-1966) furent également installés en 1933.

Notes architecturales et archéologiques

La cathédrale du Grossmünster adhère largement aux principes fondamentaux du style roman: grotesques sur les chapiteaux des colonnes, portails sculptés et tours d'église. Les cloîtres du Grossmünster sont dotés d'une élégante voûte d'arêtes et la nef d'une voûte en ogive. La cathédrale de Constance, en Allemagne, ainsi que d'autres églises romanes normandes et lombardes ont fortement influencé la forme physique et les façades du Grossmünster. Des études archéologiques récentes ont montré qu'avant la construction d'un édifice carolingien, il y avait d'anciennes structures romaines ainsi qu'un cimetière romain à l'endroit où se trouve aujourd'hui le Grossmünster.

Le Grossmünster est unique en ce sens que l'on entre dans la cathédrale par le côté nord plutôt que par le portail ouest, plus traditionnel. En effet, les entrées sud et nord du Grossmünster faisaient partie d'un axe de pèlerinage qui reliait la cathédrale à la petite église de l'Eau (Wasserkirche) - construite sur le site où furent exécutés saint Felix, saint Regula et saint Exuperantius - au Fraumünster. Sur son côté nord, le Grossmünster possède un portail en forme d'arc romain classique, symbolisant le triomphe de la foi chrétienne. Sur le portail principal, on peut observer la figure romane du roi David d'Israël jouant de la harpe, ainsi que deux lions. Des peintures murales gothiques subsistantes représentant la légende de Felix et Regula et une statue de Charlemagne de style gothique datant du XVe siècle se trouvent dans une crypte à trois nefs du XIIe siècle sous le Grossmünster. Un chapiteau de colonne dans la nef nord de l'église contient également une belle image de Charlemagne à cheval. Juste à côté de la cathédrale du Grossmünster se trouvent la salle capitulaire et le cloître, qui date d'environ 1170.