Pesta nera è un termine coniato nel XIX secolo per indicare l'epidemia di peste che devastò l'Europa tra il 1347 e il 1352, uccidendo, secondo le stime, circa 30 milioni di persone in tutto il mondo, raggiungendo proporzioni pandemiche. Il nome deriva dalle bolle nere (ghiandole linfatiche infette) che spuntavano sul corpo di una persona affetta da peste. A causare la peste era il batterio Yersinia pestis, veicolato dalle pulci dei roditori, di solito ratti; questo batterio non era noto alla popolazione del periodo medievale, in quanto fu identificato solo nel 1894. Prima di allora, si credeva che la peste fosse legata principalmente a cause soprannaturali: l'ira di Dio, l'opera del diavolo, l'allineamento dei pianeti, l'"aria cattiva" o lo squilibrio degli "umori" del corpo che, se in linea, mantenevano la persona in salute.

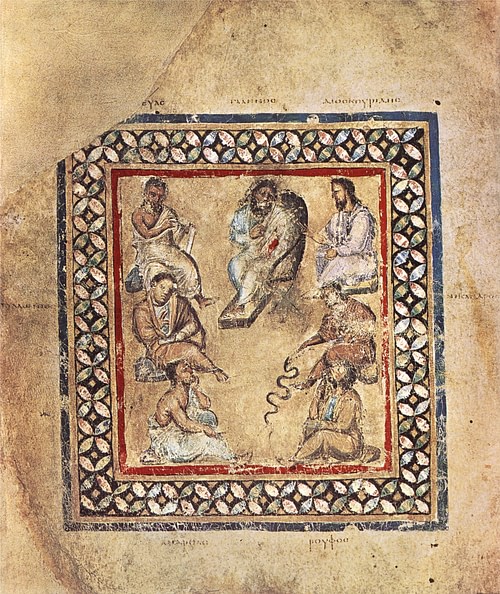

Poiché non si conosceva la causa della malattia, non era possibile curarla, ma ciò non impedì alle persone di tentare ciò che potevano sulla base delle conoscenze mediche dell'epoca, che provenivano principalmente dal medico greco Ippocrate (c. 460-c. 370 a.C.), dal filosofo Aristotele di Stagira (384-322 a.C.) e dal medico romano Galeno (130-210 a.C.), nonché dalle credenze religiose, dal folklore, dall'erboristeria e dalla superstizione. Queste cure – la maggior parte delle quali inefficaci e alcune addirittura fatali – si dividevano grosso modo in cinque categorie:

- Cure animali

- Pozioni, fumigazioni, salassi, impasti

- Fuga dalle aree infette e persecuzione delle comunità emarginate

- Cure religiose

- Quarantena e distanziamento sociale

Di questi cinque, solo l'ultima - la quarantena e quello che oggi è noto come "allontanamento sociale" - ebbe un qualche effetto nel fermare la diffusione della peste. Sfortunatamente, le persone nell'Europa del XIV secolo erano riluttanti a rimanere isolate nelle loro case come lo erano quelle di oggi durante la pandemia di Covid-19. I ricchi pagarono per sfuggire alla quarantena e si rifugiarono in tenute di campagna, diffondendo ulteriormente la malattia, mentre altri contribuirono alla diffusione ignorando completamente la quarantena e continuando a partecipare alle funzioni religiose e a svolgere le loro attività quotidiane. Quando la peste finì in Europa, milioni di persone avevano perso la vita e il mondo che i sopravvissuti avevano conosciuto cambiò radicalmente.

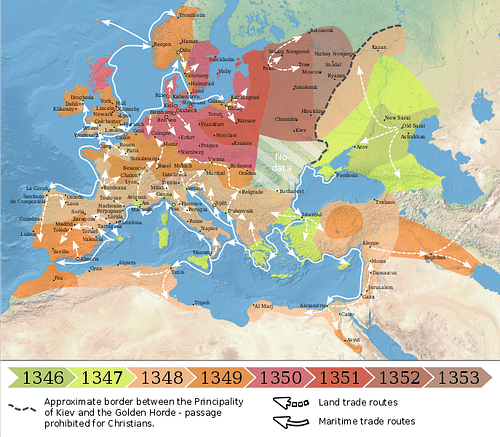

Arrivo della peste e diffusione

La peste aveva ucciso persone nel Vicino Oriente già prima del 1346, ma a partire da quell'anno si aggravò e si diffuse sempre di più. Nel 1343, i Mongoli sotto il Khan Djanibek (1342-1357) reagirono a una rissa di strada nella città italiana di Tana, in Crimea, in cui un mercante italiano cristiano uccise un mongolo musulmano. Tana fu facilmente conquistata da Djanibek, ma alcuni mercanti fuggirono verso la città portuale di Caffa (l'odierna Feodosia in Crimea) con l'esercito mongolo all'inseguimento. Caffa fu quindi messa sotto assedio ma, allo stesso tempo, la peste iniziò a diffondersi nell'esercito mongolo tra il 1344 e il 1345.

Il notaio italiano Gabriele de Mussi (1280 ca.-1356 ca.) fu testimone oculare dell'assedio o ne ricevette un resoconto di prima mano che in seguito riportò in forma testuale nel 1348/1349 ca. de Mussi riferisce che, mentre i guerrieri mongoli morivano e i loro cadaveri riempivano l'accampamento, la gente di Caffa si rallegrava del fatto che Dio stesse colpendo i loro nemici. Djanibek, tuttavia, ordinò che i cadaveri dei soldati fossero catapultati oltre le mura della città e ben presto la peste scoppiò nel territorio.

Alcuni studiosi moderni ipotizzarono che i morti non avrebbero potuto infettare gli abitanti di Caffa, in quanto la malattia non poteva essere trasmessa toccando i cadaveri, ma anche se ciò fosse vero, molti di questi cadaveri - descritti come "in decomposizione" - erano molto probabilmente già in avanzato stato di putrefazione, e i gas e i fluidi corporei avrebbero potuto infettare i difensori della città mentre cercavano di disfarsi di quelle che de Mussi descrive come "montagne di morti" (Wheelis, 2).

Alcuni abitanti di Caffa fuggirono dalla città su quattro navi mercantili che si diressero prima in Sicilia, poi a Marsiglia e infine a Valencia, diffondendo la peste a ogni tappa. Da questi porti, altre persone infette diffusero il virus altrove, fino a quando le persone morirono in tutta Europa, in Gran Bretagna e persino in Irlanda, dove le navi provenienti dall'Europa avevano attraccato per gli scambi commerciali.

Conoscenze mediche

I medici dell'epoca non avevano idea di come affrontare l'epidemia. Nulla nella loro esperienza si avvicinava minimamente a questa epidemia che uccideva le persone, di solito, entro tre giorni dalla comparsa dei sintomi. Lo studioso Joseph A. Legan osserva che:

Quando la peste nera colpì l'Europa a metà del XIV secolo, nessuno sapeva come prevenire o curare la malattia. Molti credevano di poterla curare, ma nessuno dei salassi, intrugli o preghiere ebbe successo. Il contesto intellettuale generale dell’epoca per affrontare la malattia era lacunoso. Il fallimento della medicina medievale è in gran parte dovuto alla stretta aderenza alle autorità antiche e alla riluttanza a cambiare il modello di fisiologia e malattia presentato dagli antichi. (1)

Nessuna delle opere di Galeno - e poche di altri - era disponibile in latino o in greco per la medicina europea, che doveva affidarsi alle traduzioni arabe, poi tradotte in latino, e al "Canone della Medicina" del polimico persiano Ibn Sina (indicato anche come Avicenna, 980 ca. - 1037 ca.), la cui opera geniale è stata spesso compromessa da pessime traduzioni. Basandosi principalmente sulle opere di Galeno, la base della medicina medievale era la teoria degli umori, secondo cui i quattro elementi di terra, acqua, aria e fuoco sono collegati ai fluidi corporei di bile gialla (fuoco), sangue (aria), flegma (acqua), bile nera (terra) e ogni "umore" era associato a un colore, a un certo sapore, a un tipo di temperamento e a una stagione dell'anno.

La salute poteva essere influenzata anche dall'allineamento astrologico e, naturalmente, da enti soprannaturali come Dio, Satana, vari demoni e la "stregoneria" di popoli emarginati come zingari, ebrei e altri considerati "estranei" che si pensava possedessero la conoscenza delle arti nere. Lo studioso George Childs Kohn commenta in questo modo le cause della peste:

La peste era attribuita ai seguenti fattori: aria e acqua contaminate, venti meridionali caldi e umidi, vicinanza di paludi, mancanza di sole purificante, escrementi e altre sporcizie, decomposizione putrida dei cadaveri, eccessiva assunzione di cibi (in particolare di frutta), ira di Dio, punizione per i peccati, allineamento di stelle e pianeti. I fanatici religiosi affermavano che i peccati umani avevano provocato la terribile pestilenza; vagavano da un luogo all'altro, flagellandosi in pubblico... C'era panico ovunque, con uomini e donne che non sapevano come fermare la morte se non fuggendo da essa. (27-28)

Molte persone, tuttavia, non si diedero alla fuga, ma cercarono di trovare qualche mezzo per combattere la malattia. Sulla base delle conoscenze mediche dell'epoca, delle cure popolari tramandate per generazioni, delle credenze cristiane, della superstizione e dei pregiudizi, la gente tentò qualsiasi soluzione per sconfiggere la morte.

Cure animali

Una delle cure più popolari era il “metodo Vicary”, dal nome del medico inglese Thomas Vicary, che per primo lo propose. Tale metodo consisteva nel prendere un pollo sano e spennare il dorso e la parte posteriore; questa parte nuda del pollo vivo veniva poi applicata ai nodi gonfi della persona malata e il pollo veniva legato in posizione. Quando il pollo mostrava segni di malattia, si pensava che stesse assorbendo la malattia dalla persona. Veniva in seguito rimosso, lavato e riattaccato, e si continuava a farlo fino a quando il pollo o il paziente non morivano.

Un altro tentativo di cura consisteva nel trovare e uccidere un serpente, tagliarlo a pezzi e strofinare le varie parti sui bubboni gonfi. Si pensava che il serpente, sinonimo in Europa di Satana, attirasse la malattia fuori dal corpo poiché il male sarebbe stato attratto dal male stesso. Anche i piccioni vennero utilizzati nello stesso modo, anche se non è chiaro perché venne scelto proprio il piccione.

Un animale molto ricercato per i suoi poteri curativi era l'unicorno. Bere una polvere fatta di corno di unicorno macinato e mescolato con acqua era ritenuto un rimedio efficace ed era anche tra i più costosi. L'unicorno non poteva essere facilmente catturato e doveva essere cullato da una giovane fanciulla vergine. I medici che riuscirono a procurarsi la polvere di un "corno di unicorno" macinato la usarono per curare morsi di serpente, febbre, convulsioni e ferite gravi, per cui si pensava che funzionasse altrettanto bene con la peste. Tuttavia, non ci sono prove che ciò abbia funzionato più delle cure con il pollo o con il serpente.

Pozioni, fumigazioni, salassi e impasti

La pozione dell'unicorno non era l'unica – o la più costosa – cura offerta alla nobiltà e alla ricca classe mercantile. Un altro rimedio era mangiare o bere una piccola quantità di smeraldi schiacciati. Il medico macinava gli smeraldi con un mortaio e un pestello e li somministrava al paziente sotto forma di polvere fine mescolata con cibo o acqua. Coloro che non potevano permettersi di consumare smeraldi bevevano arsenico o mercurio che li uccidevano più velocemente della peste.

Una delle pozioni più conosciute era l'aceto dei quattro ladri, una combinazione di sidro, aceto o vino con spezie come salvia, chiodi di garofano, rosmarino e assenzio (tra le altre) che si pensava fosse una potente protezione contro la peste. Si dice che sia stata creata e utilizzata da quattro ladri che erano in grado di svaligiare le case dei moribondi e le tombe dei morti perché la bevanda li rendeva immuni alla peste. L'aceto dei quattro ladri viene prodotto e utilizzato ancora oggi nella pratica della medicina omeopatica come agente antibatterico, anche se nessuno oggi sostiene che potesse curare la peste.

La pozione più popolare tra i ricchi era nota come teriaca o triaca. Legan sottolinea che "era molto difficile da preparare; le ricette spesso contenevano fino a ottanta ingredienti e, spesso, quantità significative di oppio" (35). Gli ingredienti venivano macinati in un impasto che veniva mescolato con lo sciroppo e consumato secondo necessità. Tuttavia, non è chiaro quali fossero gli ingredienti e perché funzionasse. La teriaca nella sua forma liquida veniva spesso chiamata melassa, ma sembra che potesse essere applicata anche sotto forma di pasta.

A parte le pozioni, purificare l'aria era considerato un altro rimedio efficace. Poiché si pensava che la peste si diffondesse attraverso "l'aria cattiva", le case venivano fumigate con incenso o semplicemente con il fumo della paglia bruciata. Le persone portavano mazzi di fiori che tenevano sul viso, non solo per allontanare il fetore dei corpi in decomposizione, ma anche perché si pensava che questo avrebbe fumigato i polmoni. È questa pratica che ha dato origine alla filastrocca per bambini "ring around the rosy/a pocketful of posie/ashes, ashes, we all fall down", in riferimento alla pratica di riempire le proprie tasche con fiori o sostanze profumate per mantenersi sempre al sicuro. Come suggerisce la filastrocca, questa cura era inefficace come qualsiasi altra.

Si pensava anche fosse possibile purificarsi sedendosi vicino a un fuoco molto caldo, che avrebbe allontanato la malattia facendo sudare abbondantemente. Un'altra tecnica consisteva nel sedersi vicino a una fogna aperta, in quanto l'"aria cattiva" che causava la malattia gravitava verso l'"aria cattiva" dei liquami del ruscello, dello stagno o della fossa usata per scaricare i rifiuti umani.

Il salasso era un rimedio popolare per tutti i tipi di malattie ed era ben noto nel periodo medievale. Si pensava che, estraendo il "sangue cattivo" che causava la malattia, la salute sarebbe stata ripristinata dal "sangue buono" rimasto. Il metodo preferito era la "sanguisuga", in cui un certo numero di sanguisughe veniva posto sul corpo del paziente per succhiare il "sangue cattivo"; tuttavia, il “raccoglitore di sanguisughe” era una professione altamente retribuita e non tutti potevano permettersi questo trattamento. Per i meno abbienti, veniva praticata una piccola incisione sulla pelle con un coltello e il "sangue cattivo" veniva raccolto in una tazza e poi smaltito. Un altro metodo simile era la "coppettazione", in cui una coppa veniva riscaldata e applicata a testa in giù sulla pelle del paziente, in particolare sui bubboni, per attirare la malattia al suo interno.

Oltre alla pasta di teriaca, i medici prescrivevano anche una crema a base di varie radici, erbe e fiori, che veniva applicata sui bubboni dopo averli suturati. Anche i rifiuti umani venivano trasformati in pasta per lo stesso scopo, il che indubbiamente portava a una maggiore infezione. Poiché si credeva che l'urina pulita avesse proprietà medicinali, la gente ci faceva il bagno o la beveva, e i raccoglitori di urina venivano pagati profumatamente dai medici.

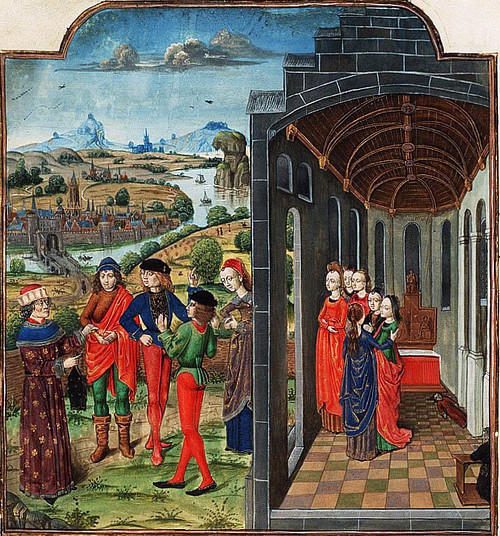

Fuga dalle aree infette e persecuzione

Coloro che non volevano immergersi nell'urina, spalmarsi di feci o provare altre cure, lasciavano la regione o la città affetta, ma in genere solo i ricchi avevano questa possibilità. Il poeta e scrittore italiano Giovanni Boccaccio (1313-1375) descrive la fuga di dieci giovani benestanti da Firenze verso una villa di campagna durante la peste nel suo capolavoro "Il Decamerone" (scritto nel 1349-1353) dove i personaggi si raccontano storie per passare il tempo mentre la peste infuria in città.

Questi gruppi di persone, e molti altri di tutte le classi sociali, cercarono di curare la peste colpendo quella che consideravano la sua fonte: i gruppi emarginati che erano considerati estranei. Kohn scrive a proposito:

In alcuni luoghi, l’origine della peste veniva attribuita a storpi, nobili ed ebrei, accusati di aver avvelenato i pozzi pubblici; questi soggetti venivano allontanati o uccisi dalle fiamme o sottoposti a tortura. (28)

Oltre ai gruppi citati da Kohn, vennero individuati anche molti altri che erano in qualche modo considerati diversi e non conformi agli standard della maggioranza della popolazione.

Cure religiose

Questo standard, per la maggior parte, venne stabilito dalla Chiesa medievale che influenzava la visione del mondo della popolazione europea dell'epoca. Le cure religiose erano le più comuni e, oltre alla già citata flagellazione pubblica, prendevano l'acquisto di amuleti e ciondoli religiosi, le preghiere, il digiuno, la partecipazione alla messa, la persecuzione dei responsabili e la partecipazione a processioni religiose.

Il papa alla fine mise fine alle flagellazioni pubbliche ritenendole inefficaci e disturbanti per la popolazione, ma a quel punto i partecipanti avevano diffuso la peste in ogni paese o città che avevano visitato. Durante le processioni, in cui i partecipanti marciavano e pregavano per la misericordia partendo da un punto centrale della città fino ad arrivare in chiesa o a un santuario, si diffondeva la peste su scala minore, così come nelle riunioni pubbliche per ascoltare la messa.

Quarantena e distanziamento sociale

L'unico mezzo efficace per fermare la diffusione della peste - anche se non per curarla - era la quarantena, che permetteva di separare i malati dalle persone sane. La città portuale di Ragusa (l'odierna Dubrovnik, Croazia), all'epoca sotto il controllo di Venezia, fu la prima ad avviare questa pratica attraverso un periodo di isolamento di 30 giorni imposto alle navi in arrivo. La popolazione di Ragusa era stata pesantemente depauperata dalla peste del 1348; si riconobbe che la malattia era infettiva e poteva essere trasmessa dalle persone. La politica di Ragusa fu efficace e venne adottata da altre città ed estesa a 40 giorni con la "legge del quarantino" (40 giorni) che ha dato origine alla parola inglese quarantine.

Sebbene la quarantena e l'allontanamento sociale sembrassero aver avuto un effetto positivo, i governi indugiarono ad attuare le norme e le persone si mostrarono riluttanti a seguirle. Kohn scrive:

In molte città fu ordinata la segregazione dei malati, ma in alcune la pratica della quarantena fu messa in atto troppo tardi, come a Venezia e a Genova, dove metà delle persone dovette soccombere. (28)

Milano, invece, impose misure più severe e ordinò il rispetto della legge, ed ebbe quindi maggior successo nel controllare la diffusione della malattia. Le autorità milanesi non tollerarono alcun dissenso tra i cittadini nell'obbedire alle leggi di quarantena, e a un certo punto sigillarono completamente le persone infette nelle loro abitazioni dove, presumibilmente, morirono. Nel 1350 costruirono una struttura fuori dalle mura della città - la "pesthouse" - dove venivano ospitati i malati di peste e dove le badanti potevano curarli. I medici della peste sono notoriamente raffigurati con mantelli e cappelli con maschere a becco, che si pensava proteggessero chi li indossava allontanando il volto del medico - soprattutto il naso e la bocca - dal paziente infetto.

Conclusione

Con l'avanzare della peste, si tentarono altre misure, come lavare il denaro con l'aceto, fumigare lettere e documenti con l'incenso e incoraggiare le persone a pensare in modo positivo, poiché si credeva che l'atteggiamento generale di un paziente influenzasse notevolmente le possibilità di sopravvivenza. Nessuna di queste misure si dimostrò efficace come la quarantena, ma le persone continuarono a infrangerla e a diffondere la malattia.

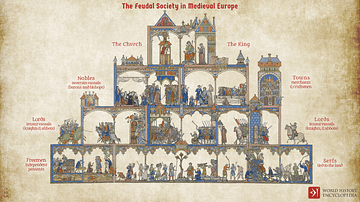

Quando la peste fece il suo corso, si stimò che oltre 30 milioni di persone - il 30-50% della popolazione europea - avevano perso la vita. La perdita di un’enorme fetta di popolazione trasformò la società europea, ponendo fine al sistema feudale, stabilendo salari per gli ex servi della gleba ed elevando lo status delle donne, in quanto molte madri, mogli e figlie sopravvissero ai maschi della famiglia e ne assunsero il ruolo.

Kohn osserva che "per molti storici, la peste nera segnò la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna" (28). Questa supposizione è fondata in quanto, in seguito, la disillusione delle persone nei confronti dei paradigmi religiosi, politici e medici del passato li spinse a cercare delle alternative, che alla fine avrebbero trovato piena espressione nel Rinascimento, che gettò le basi per il mondo dell'era moderna.